등록 : 2017.08.27 18:38

수정 : 2017.08.27 21:56

③도마에 오른 이력관리

전산시스템 없는 난각코드

생산농가 탐문 통해 추적

유통경로 찾기는 더욱 어려워

집하 일원화·이력추적제 도입

추가비용 문제 등 해법 나와야

달걀 껍데기에 난각코드 ‘1000201DM'이 새겨진 달걀은 어디에서 온 걸까?

농림축산식품부는 지난 23일 살충제 달걀이 나온 충북 음성군 청운영농조합법인의 난각코드를 애초 ‘10청운’이라고 발표했지만 ‘1000201DM’도 함께 쓰고 있었다고 발표했다. 두 가지 난각코드를 쓰고 있었던 것을 뒤늦게 알게 된 것이다. ‘10’은 충북지역을 나타내는 숫자이고 ‘00201DM’은 달걀을 가져온 식용란 수집판매업체가 자의적으로 정한 청운영농조합법인의 또다른 표식이었다. 결과적으로 해당 농가는 지난 17일 살충제 달걀이 나온 부적합 판정을 받았지만 소비자들이 식별할 수 있는 난각코드는 23일에야 확인된 셈이었다. 이뿐만 아니라, 농식품부는 살충제 달걀 파동이 일어나는 동안 부적합 농가의 난각코드를 잘못 발표해 오류를 정정하는 일을 매일같이 반복했다.

그동안 난각코드는 달걀의 출처를 파악할 수 있는 유일한 단서였다. 하지만 난각코드마저 부실하게 관리돼오면서, 정부는 살충제 달걀을 적발하고도 신속한 회수·폐기에 나서지 못했다. 식품의약품안전처 관계자는 “농가나 달걀 수집업체들이 각자의 방식으로 난각코드를 새기고, 같은 농가라도 여러 개의 난각코드가 있다는 걸 이번에 알게 됐다”며 “농가의 부적합 달걀을 추적하는 것도, 유통 중 발견된 부적합 달걀을 생산한 농가를 찾아내는 일도 쉽지 않았다”고 털어놨다.

|

|

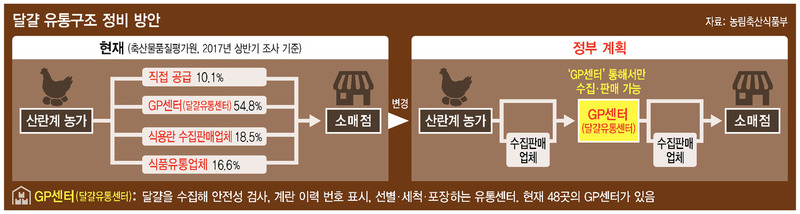

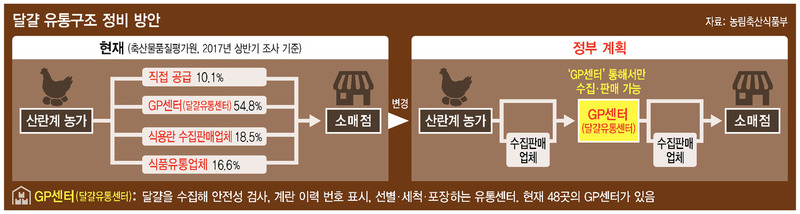

*그래픽을 누르면 크게 볼 수 있습니다.

|

왜 이런 문제가 발생한 걸까. 지금까지 정부는 난각코드와 농가를 연결해서 추적할 수 있는 전산 시스템을 구축해놓지 않았다. 지역 코드와 농가 이름이 비교적 정확하게 새겨진 달걀이더라도, 회수·폐기를 위해선 일단 해당 농가로 추정되는 곳을 찾아 ‘탐문조사’를 벌인 뒤 그 결과에 따라 달걀의 유통 경로를 찾는 과정을 거쳐야 했다.

고기 등 다른 축산물에 견줘 달걀의 유통경로를 파악하기 어려웠던 이유는 관리가 부실했기 때문이다. 간단한 포장만으로 손쉽게 소비자에게 전달될 수 있다보니, 유통 주체가 생산농가와 2425곳에 이르는 영세 식용란 수집판매업체 등까지 곳곳에 혼재돼 있다. 축산물품질평가원 자료를 보면, 지난 6월 생산된 달걀 가운데 54.8%는 세척·선별 기능이 있는 48개 GP센터(달걀집하장)를 거쳐 유통됐고, 18.5%는 영세 식용란 수집판매업체를 거쳤다. 또 10.1%의 달걀은 식용란 수집판매업 허가를 받은 농가가 곧바로 소매점에 갖다줬고, 16.6%는 식품 유통업체가 자신의 브랜드를 붙여 팔거나, 가공식품 원료로 쓴 것으로 집계됐다.

사정이 이렇다보니, 농식품부는 최근 GP센터 유통 의무화와 달갈 이력추적제 도입 등을 뼈대로 달걀 유통구조 정비 방안을 내놨다. 모든 달걀이 집하장을 거치도록 해, 품질검사를 진행하고 이력을 관리하는 거점으로 삼겠다는 취지다.

앞서 정부는 이력추적제의 사전 단계로 ‘등급계란조회서비스’(축산물품질평가원)를 도입한 바 있지만, 아직 출처를 정확히 확인할 수 있는 달걀은 전체 생산물량의 7.6%(2016년 기준)에 불과하다. 품질평가 등급을 요구하는 일부 학교 급식업체나 유통업체에 납품하는 농가만이 신청해 품질평가를 받고 이 과정에서 이력 조회에 필요한 번호를 부여받는 식이다. 지역코드와 농가 이름만 표시되는 난각코드와 달리, 이들 달걀에는 산란닭이 머무는 농가와 양계장 동수까지 숫자로 표시된다. 또 판정과 포장이 이뤄진 장소(GP 등)도 표시된다.

정부는 이런 시스템을 전체 달걀로 확대할 계획이다. 농식품부 관계자는 “소매점에 나온 달걀이 어느 단계를 거쳐 이곳까지 오게 됐는지는 물론, 유통 각 단계마다 기록을 전산화해 농가에서 나온 달걀이 현재 어느 유통단계를 지나고 있는지까지 파악할 계획”이라고 말했다.

농식품부 쪽은 이런 대책을 이행하려면 10% 이상 추가 유통비용이 발생할 수 있다고 보고 있다. 지금처럼 달걀 수집판매업체가 직접 농가를 돌며 계란을 모아 소매점에 내놓을 때보다 유통단계가 늘어나기 때문이다. 또 현재 30명 정도인 등급판정(이력추적 정보 작성) 인력, 이력정보 전산화에 필요한 시스템도 확충돼야 한다. 농식품부 관계자는 “현재 정확한 추가 비용을 산정하고 있다. 안전한 달걀을 만드는 과정에서 정부와 생산농가, 유통업체, 소비자 중 누군가가 비용을 치러야 하는 것은 어쩔 수 없다”고 말했다. 이학태 녹색식품연구소장은 “누가 비용을 부담해야 하는가에 대한 논의를 하려면, 생산부터 유통단계까지 각 주체의 책임과 발생 비용을 먼저 투명하게 밝혀야 한다”고 지적했다.

방준호 기자

whorun@hani.co.kr

◎ Weconomy 홈페이지 바로가기: http://www.hani.co.kr/arti/economy◎ Weconomy 페이스북 바로가기: https://www.facebook.com/econohani

광고

기사공유하기