|

|

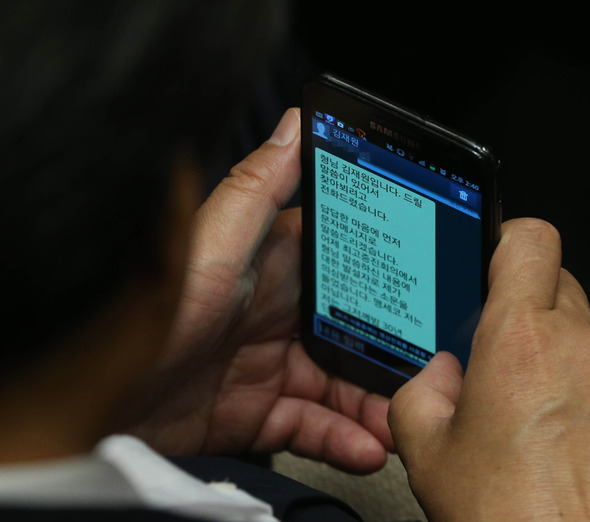

김무성 의원이 국회 본회의 도중 자신의 어제 최고중진회의 발언 유출자로 지목된 김재원 의원이 보낸 문자메시지를 읽고 있다. 이정우 선임기자

|

[토요판] 친절한 기자들

본회의장 구조, 사진기자석 앞 ‘뉴스메이커’ 즐비

‘매의 눈’ 사진기자도 예측 못한 것 찍기는 어려워

독자 여러분, 지금 이 순간 뭘 보고 싶으십니까?

여러분 대신 세상의 온갖 볼거리를 찾아다니며 사진으로 전해드리는 직업적 구경꾼, 사진부의 이정우 선임기자입니다. 군대 시절 선임은 될수록 멀리하고 싶은 상대였겠지만, 신문사 선임은 데스크를 하다가 권력을 내려놓은, 때론 일선 기자들이 술에 취해 기대고 싶은 만만한 상대입니다.

구경꾼이 갑작스레 이야기꾼 너스레를 떨게 된 까닭은, 정치인들이 주고받는 휴대전화 문자메시지가 어떻게 카메라에 잡혀 지면에 오르게 되는지 <한겨레> 독자들께만 알려드리고 싶어서입니다. 지난달 27일 한겨레는 김무성 새누리당 의원이 문자 확인하는 장면을 보도했습니다. 김 의원이 보던 휴대전화에는 “지난해 대선 당시 남북정상회담 대화록을 입수해 선거에 활용했다”는 자기 발언의 발설자 색출 ‘보고 문자’와, 발설자로 지목된 김재원 의원의 ‘형님, 맹세코 저는 아닙니다’ 내용의 문자가 있었습니다. 이 사진을 찍은 뒤, 사내의 동료들도 어떻게 이런 내밀한 모습을 선명하게 찍어낼 수 있는지 물어왔습니다.

그럼 먼저 정치 분야 사진의 속성에 대해 말씀드리겠습니다. 청와대나 국회, 정당처럼 선출된 지도자가 있는 곳엔 전담 사진기자들이 있습니다. 취재원 쪽에선 표심을 잡아두기 위해 보여주고 싶은 모습이 있고, 언론의 입장에선 독자에게 전달하고 싶은 모습이 있다 보니 일상적인 정치 현장의 모습을 어느 정도 카메라 앞에 열어주고 있는 것입니다. 물론 격론이 오가는 회의나 정치적 셈법에 의한 주고받기가 이뤄지는 여야 협상은 시작 부분만 보여주고 문을 닫는 경우가 대부분이죠. 매일 여야 지도부 회의를 촬영하는 것으로 아침을 여는 국회 출입 사진기자들은 정치인들이 손잡으며 웃는 이면에 감춰진 표정과 속내를 잡아내려 렌즈와 머리를 함께 굴리곤 합니다.

이런 고민의 산물로 국회 본회의장에서 휴대전화로 누드사진을 보는 의원이나, 국정감사장에서 “이뻐~ 자기도…”라는 문자를 보내는 상임위원장의 모습이 카메라에 잡히기도 했습니다. 낯간지러운 문자를 보낸 이는 사진을 내려달라고 해당 언론사에 압력을 가해 또 한번 빈축을 사기도 했습니다.

한데 ‘매의 눈’을 가진 사진기자들이 아무리 첨단 디지털카메라로 무장했더라도 예측하지 못한 것을 찍어내긴 좀처럼 쉽지 않습니다. 김무성 의원 촬영은, 휴대전화를 만지작거리며 돋보기안경을 썼다 벗었다 하는 걸 보고 뭔가 중요한 메시지를 받았구나 하는 짐작이 가능했기에 이뤄질 수 있었습니다. 그래서 그의 바로 뒤편 방청석으로 이동해 망원렌즈로 지켜보다 문제의 메시지를 포착할 수 있었습니다.

나라 밖 언론에선 잘 등장하지 않는 정치인의 휴대전화 메시지 내용이 우리 언론에 이따금 등장하는 원인은 국회 본회의장 구조와도 관련이 있습니다. 국회 본회의장 의석은 방청석과 기자석을 등지고 앉습니다. 의장석과 발언대만 정면을 향해 있습니다. 또 초선 의원은 앞줄에 앉고 다선일수록 뒤에 앉습니다. 지도부는 맨 뒷줄에 앉습니다. 사진기자들이 진치고 있는 3~4m 높이의 방청석 바로 아래 여야 지도부를 비롯해 뉴스의 중심에 선 인물들의 휴대전화와 컴퓨터 모니터가 늘어서 있는 형국입니다.(그래서일까요? 새누리당 이재오 의원은 아예 본회의장에 휴대전화를 안 가지고 들어간다고 하네요.) 설마 국회의원들이 본회의장 구조 변경을 의결하진 않겠죠?

정치의 시각화란 참 어려운 일입니다. 보이는 대로 담아낸다면 해당 정치인을 홍보하는 역할에 그칠 때가 많습니다. 지금은 종편에서 버젓한 방송인 행세를 하고 있는 한 정치인이 현역 의원 시절, 사실 확인도 안 된 사안을 들고나와 하루가 멀다 하고 기자회견을 한 적이 있습니다. 사진기자들은 이를 무시하거나 외면하는 것만으론 성이 차지 않아, 사진의 표현 한계에 회의를 느끼곤 했습니다.

|

|

이정우 사진부 선임기자

|

기사공유하기