인문학단체인 광주 무등공부방의 마한 답사에 참여한 시민·학생들이 지난 5일 전남 나주시 반남면 덕산리 3호 고분에서 임영진 전남대 인류학과 교수의 설명을 듣고 있다. 사적 513호 나주 반남고분군에는 마한의 고분 34기가 밀집해 있고 지난해 11월엔 국립나주박물관이 문을 열었다.

[현장 쏙] 영산강 유역 고대문화 ‘시간여행’

1500여년 전 영산강 유역 ‘마한’이 시민들의 발길을 끌어당기고 있다. 백제 무령왕릉보다 큰 무덤, 대형 옹관묘, 금동관, 10현금…. 친숙한 내 고장의 역사는 지역민들의 상상력을 북돋운다.

너른 들판에 불쑥 솟은 전남 나주시 반남면 ‘덕산리 3호 고분’ 위에서 지난 5일 오후 마한 역사문화권 답사를 이끈 임영진(57) 전남대 교수(인류학)가 질문을 던졌다. “5세기 말이나 6세기 초에 축조된 이 고분은 지름이 40m입니다. 백제의 무령왕릉보다 18m가 더 크지요. 마한이 4세기 중엽 백제 근초고왕한테 병합됐다면, 과연 백제 왕보다 큰 고분을 만드는 것이 가능했을까요?”

10대부터 60대까지 답사 참가자 60여명은 고개를 갸웃거리며 대답할 실마리를 찾아 주변을 둘러봤다. 시야에 언덕 같은 대형 고분 8개가 들어왔다. 대학생 김대완(26·전남대 경영3)씨는 ‘마한판 수수께끼’를 태블릿피시에 입력하느라 빠르게 손을 놀렸다. 김씨는 “마한은 삼한의 하나이고, 백제에 통합된 소국으로 알았는데, 고정관념이 깨지는 것 같다”고 말했다.

광주광역시 광산구 월계동 ‘장고분’에서 시작된 답사는 전남 함평군 월야면 ‘만가촌 고분군’과 나주 반남고분군을 거쳐, 나주시 다시면 ‘복암리 3호분’으로 하루 내내 이어졌다.

해가 기울 무렵 참가자들은 너비 40m, 높이 6m인 복암리 3호분에서 토론을 벌였다. 3~7세기에 축조된 이 고분은 1500여년 전 마한 사회를 상상하는 데 더없이 좋은 현장이었다. 이 고분에서 목관~옹관~석실로 이어지는 400년의 묘제 변화를 한눈에 볼 수 있는 무덤 41기가 1996년 발굴돼 세상을 떠들썩하게 만들었기 때문이다. 답사에 참가한 김건영(10·광주 불로초4)군은 “무덤에도 주검이 층층으로 누워 있는 아파트가 있다는 게 신기하다. 방학이 끝나면 큼지막한 항아리 안에 금동관을 쓰고 누워 있는 수장(首長)을 친구들한테 소개하겠다”며 들뜬 표정을 지었다.

‘마한 전도사’로 불리는 임 교수는 “백제가 통상 지하에 숨진 사람 한명을 묻었다면, 마한은 지상에 분묘를 만들어 다장(多葬)을 했다. 복암리 3호분은 시대를 달리하는 여러 묘제가 동시에 출토돼 마한 특유의 옹관이 백제 방식인 석실로 바뀌어가는 과정을 비교해볼 수 있다”고 설명했다.

성낙준 전 국립해양문화재연구소장은 최근 논문에서 “왕릉을 능가하는 마한의 고분은 백제 중앙으로부터 강력하고 직접적인 지방통치체제가 확립되지 않았기 때문에 가능했을 것이다. 실제로 538년 사비(현재 충남 부여) 천도 이후 백제의 국력이 회복되자 지방의 고분들은 급격하게 왜소해졌다”고 주장했다.

경기·충청 등 54개 소국 ‘마한’

경기·충청 등 54개 소국 ‘마한’

옹관고분·금동관 등 유물 통해

고대 찬란한 예술문화 뽐내 잊혀진 마한 역사알기 바람 불며

답사 참가자 늘고 역사관 북적

“마한인 개방성·예술성 뛰어나…

그 시대 예인 다룬 소설 쓰고파”

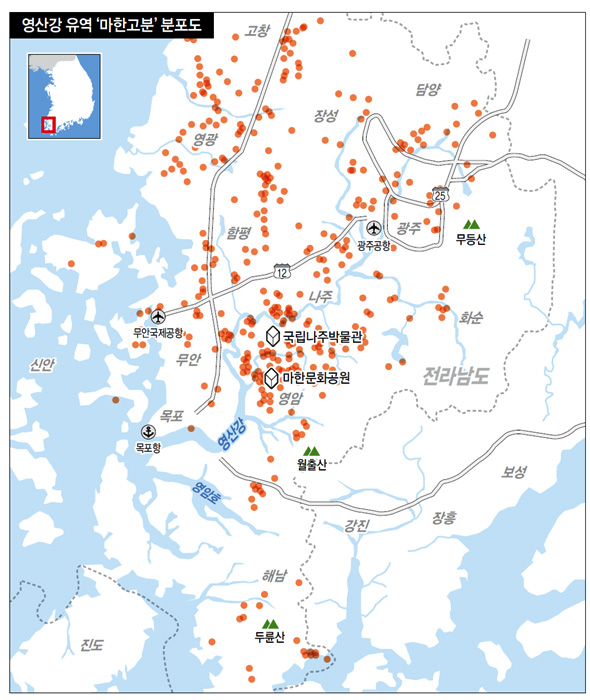

전남도, 마한기행·축제 준비중 마한은 기원전 2세기부터 경기·충청·전라 지방에 분포한 54개 소국을 가리킨다. 한강 유역의 백제가 성장하면서 대부분 병합됐으나, 영산강 유역 마한 세력은 장기간 독자적 세력을 유지했다. 온화한 기후와 비옥한 평야를 기반으로, 옹관고분을 발달시키고 해양교류를 확대하는 등 뚜렷한 발자국을 남겼다. 고대 항해는 바람에 의존했기 때문에, 서남해안은 일본·중국 등으로 가려고 바람을 기다리는 포구가 들어서 세력을 떨쳤다. 하지만 백제 지배 아래 놓이면서 ‘역사의 패자’, ‘변방의 역사’로 전락했고 기록들이 사라져 실체를 드러내기가 어려웠다. 20여년 축적된 연구 성과로 마한의 공간적 범위, 성립·소멸 시기, 사회 특성, 대외 교류 등은 어느 정도 윤곽이 그려졌다. 하지만 장고분(일본식 전방후원형 고분) 14기에 묻힌 주검의 출신 등 풀리지 않은 의문도 적지 않다. 이런 가운데 통설인 ‘백제의 4세기 마한 병합’에 맞서는 ‘6세기 병합설’의 도전은 만만치 않다. 6세기 병합설을 펴는 연구자들은 4세기 이후에도 백제와 다른 옹관묘를 발달시킨 영산강 유역에 초점을 맞추고 있다. 영산강 유역에는 마한이 남긴 고분군이 480여개나 분포하고 있다. 고분은 묻힌 이의 정치적 세력과 후계자의 사회적 위세를 상징하는 유적이다. 금동관(국보 295호)이 출토된 나주시 ‘신촌리 9호분’을 만들려면 연인원 5000명 이상이 동원됐을 것으로 추정된다. 이 세력들은 고대국가 체계에 근접했을 것으로 보이지만, 결정적 증거가 될 성곽 등이 아직 발견되지 않았다.

중국 역사서인 <후한서>나 <삼국지>는 “마한은 서쪽에 54국, 진한은 동쪽에 12국, 변한은 남쪽에 12국이 있는데 마한이 가장 강대하다”고 서술했다. 마한 사람들을 두고는 “농사와 양잠을 할 줄 알고 씩씩하고 용감하다. 해마다 5·10월에 농사일을 마치고 하늘에 제사를 지내는데 밤낮으로 술자리를 베풀고 집단으로 가무를 즐긴다. 춤출 때는 수십명이 줄줄이 서서 땅을 밟으며 손과 발로 장단을 맞춘다”는 기록을 남겼다. 예술적 감수성, 공동체적 성향이 강하다고들 하는 ‘남도 사람들’의 면모가 엿보이는 대목이다. 나경수(57) 전남대 교수(국어교육과)도 “마한은 상상력을 자극하는 남도문화의 원형질”이라고 설파한 바 있다.

통설을 뒤집는 고고학적 증거들이 쌓인 만큼 백제 병합 시기를 수정하고 영산강 유역 마한세력의 역사적 지위를 인정하는 주장도 나온다. 박중환(52) 국립나주박물관장은 “백제라는 ‘지류’가 마한이라는 ‘본류’를 잠식한 형국이다. 사라졌다는 본류가 700년 이상 흘렀다면 실체로 인정하는 것이 마땅하다”고 강조했다. 임영진 교수는 “통설에선 369년 백제 근초고왕 때 병합됐다는 마한이 이후에도 여전히 대형 옹관분을 발전시켰다. 특히 영산강 유역의 마한은 6세기 중엽까지 독자적인 문화를 유지하며 일본·중국 등지와 해상교류를 했다는 고고학적 증거들이 많다”고 말했다. 복암리 고분군에서 유년을 지냈다는 시민 이재창(52)씨도 “6세기 초에 병합됐다면 나주지역은 700년 동안은 마한, 150년 동안은 백제 아니었느냐”고 말했다.

하지만 반론도 만만치 않다. 문안식(47) 전남문화재연구소장은 “지역의 역사를 조명하는 것은 중요하다. 하지만 역사적으로 규명된 실체만큼만 인정해야 한다. 마한을 고대 왕국인 가야와 평면 비교한다거나 하는 것은 위험하다”고 신중론을 폈다.

영산강 유역의 국가사적인 반남고분군 안에 지난해 11월 국립나주박물관이 문을 열면서 마한의 역사를 좀더 입체적으로 이해할 수 있게 됐다. 4년 동안 417억원을 들여 완공한 나주박물관은 전시 초점을 유물 중심에서 영상·모형·체험 등으로 바꿨다. 마한의 대표 유적인 옹관묘의 단면을 보여주고, 출토 유물을 들여다볼 수 있는 개방형 수장고를 설치했다. 추운 겨울이고 교통이 불편한데도 주말엔 1000여명, 평일엔 400여명이 찾는다고 한다. 박물관 쪽은 개관 두달이 못 돼 2만명이 다녀갔다며 한해 관람객을 12만명으로 예상했다. 박물관의 개관에 맞춰 <광주문화방송>이 다큐멘터리 ‘마한’ 2부작을 방영하고, 백제학회는 ‘마한사회와 백제’를 주제로 국제학술대회와 역사교사 강좌를 잇따라 열었다.

전남도도 2016년까지 5억원을 들여 ‘영산강 유역 마한문화권 종합개발계획’을 세울 참이다. 마한의 실체와 문화를 재조명해, 지역민들의 자긍심을 높이고 유적을 역사문화자원으로 삼겠다는 구상이다. 이승옥 전남도 관광문화국장은 “도읍지도 아닌 반남 등의 고분군은 들판 한가운데 솟아 있어 호기심을 일으키는 대상이다. 전남지역 마한 13국이 만든 것으로 보이는 고분군을 활용해 마한기행이나 마한축제를 펼치려 한다”고 말했다.

마한의 실체를 두고 학술적 논란이 가열하는 가운데 마한에 쏠리는 시민들의 관심이 예사롭지 않다. 지역사를 공부하는 나주시민 이영우(52)씨는 “알면 알수록 새롭고 놀랍다. 해양을 무대로 아시아와 교류했던 조상들처럼 원대한 기상을 갖고 싶다”고 말했다. 의사 김일식(51)씨는 “10줄짜리 현악기를 다뤘던 마한인들한테 애착이 간다. 마한의 예인을 소재로 소설을 써보겠다”고 말했다. 대학생 장은비(23·전남대 임산공학3)씨는 “마한인들의 개방성과 예술성이 대단하다. 지역공동체의 자양분으로 삼을 만하다”고 말했다.

나주/글·사진 안관옥 기자 okahn@hani.co.kr

옹관고분·금동관 등 유물 통해

고대 찬란한 예술문화 뽐내 잊혀진 마한 역사알기 바람 불며

답사 참가자 늘고 역사관 북적

“마한인 개방성·예술성 뛰어나…

그 시대 예인 다룬 소설 쓰고파”

전남도, 마한기행·축제 준비중 마한은 기원전 2세기부터 경기·충청·전라 지방에 분포한 54개 소국을 가리킨다. 한강 유역의 백제가 성장하면서 대부분 병합됐으나, 영산강 유역 마한 세력은 장기간 독자적 세력을 유지했다. 온화한 기후와 비옥한 평야를 기반으로, 옹관고분을 발달시키고 해양교류를 확대하는 등 뚜렷한 발자국을 남겼다. 고대 항해는 바람에 의존했기 때문에, 서남해안은 일본·중국 등으로 가려고 바람을 기다리는 포구가 들어서 세력을 떨쳤다. 하지만 백제 지배 아래 놓이면서 ‘역사의 패자’, ‘변방의 역사’로 전락했고 기록들이 사라져 실체를 드러내기가 어려웠다. 20여년 축적된 연구 성과로 마한의 공간적 범위, 성립·소멸 시기, 사회 특성, 대외 교류 등은 어느 정도 윤곽이 그려졌다. 하지만 장고분(일본식 전방후원형 고분) 14기에 묻힌 주검의 출신 등 풀리지 않은 의문도 적지 않다. 이런 가운데 통설인 ‘백제의 4세기 마한 병합’에 맞서는 ‘6세기 병합설’의 도전은 만만치 않다. 6세기 병합설을 펴는 연구자들은 4세기 이후에도 백제와 다른 옹관묘를 발달시킨 영산강 유역에 초점을 맞추고 있다. 영산강 유역에는 마한이 남긴 고분군이 480여개나 분포하고 있다. 고분은 묻힌 이의 정치적 세력과 후계자의 사회적 위세를 상징하는 유적이다. 금동관(국보 295호)이 출토된 나주시 ‘신촌리 9호분’을 만들려면 연인원 5000명 이상이 동원됐을 것으로 추정된다. 이 세력들은 고대국가 체계에 근접했을 것으로 보이지만, 결정적 증거가 될 성곽 등이 아직 발견되지 않았다.

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)