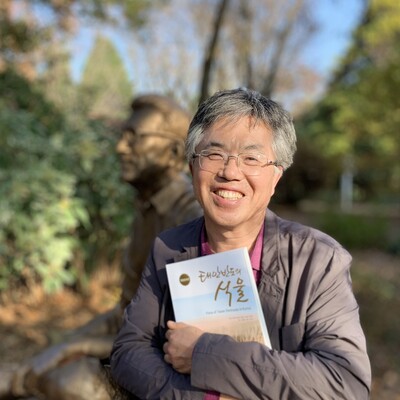

1996년부터 고향 태안의 식물을 조사해온 최기학 전 교장. 송인걸 기자

“태안 신두리의 해당화는 유독 키가 작아서 한 55㎝ 남짓 크죠. 그런데 뿌리는 몇 m씩 뻗어 있어요.”

지난 11일 충남 태안 천리포수목원에서 만난 최기학(63·전 태안중 교장)씨는 동료들과 함께 펴낸 〈태안반도의 식물〉(디자인포스트)에서 소개한 식물 가운데 해당화가 가장 애착이 간다고 말했다.

신두리 해안사구가 강한 북서풍에 날린 모래가 쌓여 형성될 만큼 이 지역의 바닷바람은 다른 지역보다 거세다. “신두리 해당화는 척박한 모래땅에 뿌리 박고, 가시로 보호하며 모래를 모으고 개체를 늘려 군락을 이루는 모습이 서민들이 사는 모습과 닮았어요.”

최씨는 지난달 15일 김종근·엄의호·이정관·이주헌씨 등 동료들과 함께 16년 만에 〈태안반도의 식물〉 개정 증보판을 출간했다. 2006년 초판본(저자 최기학·김종근·이정관·정우철)에서 소개했던 식물 864종류(139과 447속 717종, 11아종, 114변종, 21품종, 1교잡종)를 뛰어넘어 1155종(140과 544속 1011종, 8아종, 114변종, 20품종, 2교잡종 등)을 확인하고 291종류를 추가 수록했다. 세계자연보전연맹 지정 멸종위기(레드리스트) 34종, 환경부 지정 멸종위기 야생생물 4종, 병아리다리 등 희귀 식물도 포함됐다.

그와 동료들은 8년이 걸린 초판을 비롯해 무려 24년 동안 태안반도를 답사했다. 이들의 노력은 한반도의 자생식물 4270종류 가운데 약 27%가 협소한 태안지역에서 자란다는 사실과 함께 식물종 다양성을 증명했다.

‘태안반도의 식물’을 함께 펴낸 식물사랑동아리 회원들. 최기학씨 제공

이들이 의기투합한 것은 천리포수목원에서 인연을 맺은 지독한 식물 사랑 마니아들이기 때문이다. 김종근씨 등은 천리포수목원의 식물사랑동아리 회원들, 최씨와 아내 박명애(62·전 초등학교 교장)씨는 강원도 정선에서 교사로 근무하다 1996년 고향 태안으로 전근해 이 수목원의 후원회원이 돼 만났다.

“식물학자들의 답사를 안내하는 길에 아이들에게 알려 주려고 사구식물 생태가 왜 특이한지 물었죠.” 처음 만든 책 〈신두리 사구의 식물 군락지〉는 그가 평생 태안반도 전역을 답사하게 이끈 마중물이 됐다. 그 뒤 그는 식물 관련 학문은 물론 농약학까지 공부했다.

그가 2009년 조성한 태안 근흥중 정원은 한국 100대 정원에 올라 있다. 정원 분야의 안목도 높다는 평가를 받는다. 그러나 그가 이 정원을 만든 진짜 이유는 태안 기름유출사고로 일감을 잃은 주민들에게 일자리를 제공하기 위한 것이었다. 그의 집에는 흔한 해송, 해당화가 한 그루도 없다. ‘식물은 있는 곳에서 자라야 한다’는 소신 때문이다. 부인 박씨는 “단칸방에 살 때 소나무와 국화 있는 집에서 살고 싶다고 했더니 저 양반이 국화 화분을 선물했다. 그런데 화분이 무려 200개였다”며 “한 개를 키우나 백개를 키우나 정성은 같다고 했다. 이웃과 화분을 나누며 행복했다”고 남편의 식물사랑 일화를 귀띔했다.

김용식 국제자연보전연맹 종보전위원회 실무위원은 “국제 식물보전의 틀인 지구식물보전전략의 첫 걸음은 지역 식물상을 자세히 기록하는 일이다. 〈태안반도의 식물〉은 태안지역의 식물보전을 위한 괄목할 만한 성과”라고 평가했고, 김건호 천리포수목원장은 “서해 해양성 기후지역의 식생 연구를 하고 있다. 〈태안반도의 식물〉은 등대와 같은 소중한 기록”이라고 말했다.

“벌에게 쏘이고, 뱀에게 물리면서도 답사를 멈출 수 없습니다. 부족하지만 공부하는 마음으로 기록했습니다.” 그는 평생의 길을 열어준 고 민병갈 천리포수목원장에게 감사했다. 또 젊은 연구자들이 또 다른 ‘태안반도의 식물’같은 기록을 이어가길 기대했다.

송인걸 기자

igsong@hani.co.kr