전홍남 충남 공주시 중학동장이 25일 중학동 행정복지센터의 마을학교에서 어린이들과 미술작품을 들고 활짝 웃고 있다. 송인걸 기자

주민 스스로 행정을 맡는 주민자치의 본보기로 도입한 충남도의 ‘개방형 읍·면·동장제’ 시범 사업이 다음달 말 종료된다. 충남도는 ‘성과가 미미하다’며 이 제도의 종료를 결정했으나 주민들의 생각은 다르다. 주민들은 ‘너무 좋은 제도’라며 사업 연장을 요구하며 1인시위까지 하고 있다.

충남도의 ‘개방형 읍·면·동장제’는 2020년 1월 시행됐다. 2년짜리 시범 사업이었다. 시범 사업 지역은 공주시 중학동이다. 애초 도는 공주시 중학동과 당진시 신평면 등 2곳을 시범 지역으로 선정한 뒤 서류검토·면접·주민심사 등 공모 절차를 거쳐 중학동장에 전홍남씨, 신평면장에는 최아무개씨를 임기제 지방사무관으로 각각 임용했다. 그중 최씨가 일신상의 이유로 물러나면서 전홍남 중학동장만 직책을 수행해왔다.

당시 도가 내세운 시범 사업 취지는 ‘일률적이고 한정된 공직 인사 탈피’였다. 또 시범 사업을 평가해 다른 시·군으로 확대할지 여부를 결정하고, 임용된 동장의 근무 성적이 우수하면 최장 5년까지 임용 기간을 연장할 수 있다고 충남도는 밝힌 바 있다.

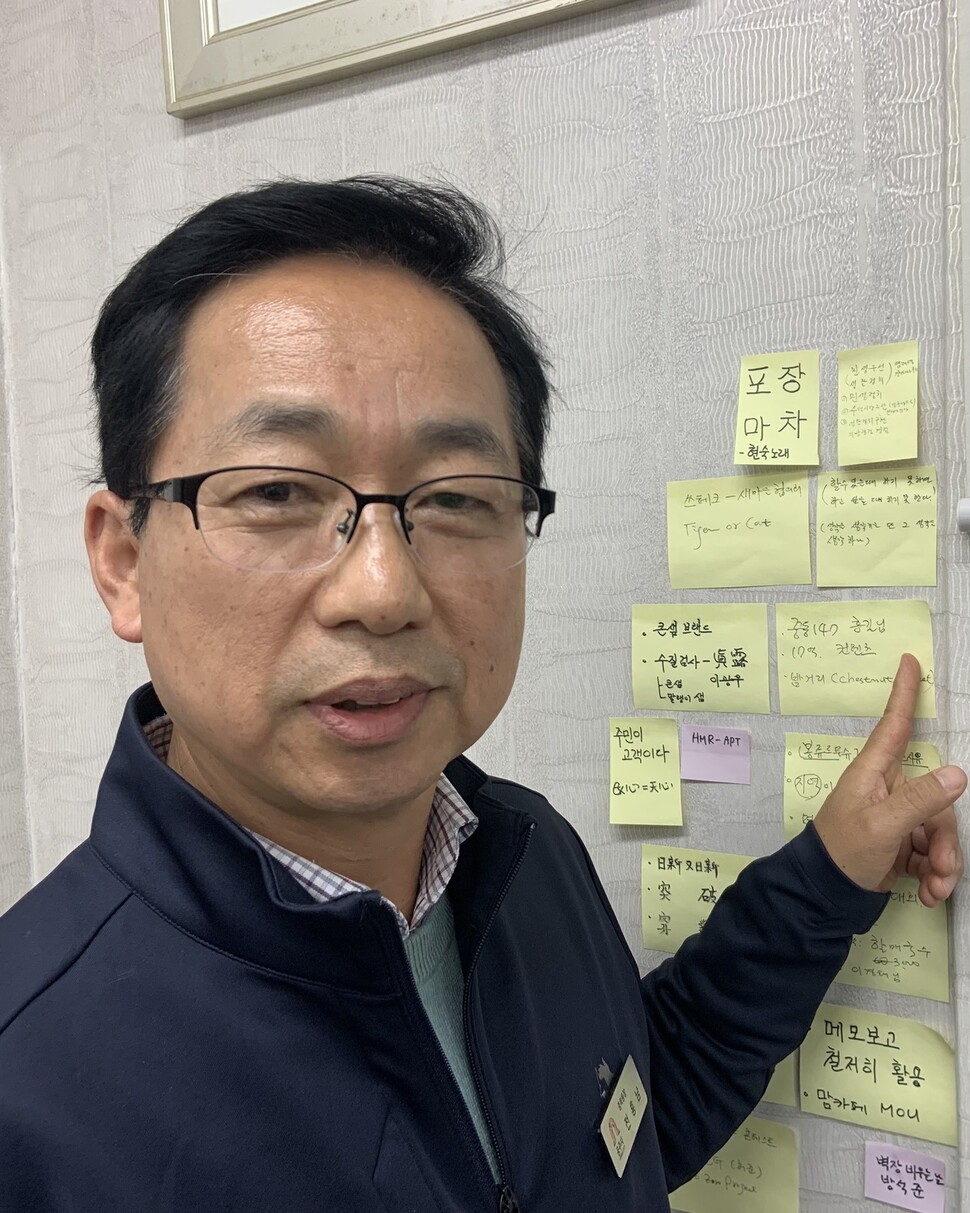

전홍남 공주 중학동장이 사무실 벽에 붙여둔 메모지를 가리키며 할 일을 설명하고 있다. 송인걸 기자

충남도가 2년 만에 시범 사업 종료를 결정한 이유도 도입 당시 기대했던 취지가 살지 못했다고 판단해서다. 도입 전과 후의 행정 차이가 별로 없었다는 얘기다. 윤동현 도 청년공동체지원국장은 “‘실질적으로 (일반인과 공무원 동장의) 차별성이 크지 않았다. 공무원이 동장직을 맡아도 충분해 이 제도의 시범 운영을 종료하기로 결정했다’는 보고를 받았다”고 밝혔다.

이런 평가는 주민들의 의견과는 거리가 있다. 주민들은 “이런 동장이 없다. 공무원 동장은 이 양반처럼 못한다”며 개방형 동장제 유지를 주장한다. 주민들이 전홍남 동장 연임을 요구하는 펼침막을 내걸고 공주시청 앞에서 1인시위도 이어가는 까닭이다.

임춘희(68·중학동 문구점 대표)씨는 “전홍남 동장은 아침 일찍 나와 청소를 하고 주민 하소연도 다 들어준다. 고칠 게 있으면 시청을 찾아가 개선하려고 애쓴다”며 “전 동장이 쉬는 걸 본 적이 없어 언제 주무시냐고 물은 적도 있다. 누구나 좋아한다”고 말했다.

전홍남 동장이 민원인을 만나고 있다. 송인걸 기자

전홍남 동장 취임 뒤 소소하지만 함께하는 행사가 많아져 중학동민이라는 자부심을 갖게 됐다는 주민도 있다. 박계순(62)씨는 “전 동장이 깍두기가 조선 시대 정조 임금의 공주가 공주 알밤을 깎은 모양을 보고 무를 썰어 김치를 담갔다고 알려줘 깍두기가 공주 음식이라는 걸 알았다”며 “지난달에 자원 재활용 사업 수익금으로 무와 양념을 사서 깍두기 1톤을 담가 어려운 이웃들과 나눴다”고 자랑했다.

전 동장의 대표 정책은 ‘3미’ 운동이다. 쌀을 나누는 기부미, 반찬 등을 나누는 나누미, 청소 봉사를 하는 깔끄미가 그것이다. 전 동장은 <한겨레>와 만나 “옛 도심이다 보니 어렵게 사는 이들이 적지 않아 3미 운동을 시작했다”고 말했다. 깔끄미는 형편이 어렵고 연세가 많은 어르신이 길에 깔린 사설금융회사의 대출 전단에 피해를 볼 우려가 커 시작했다고 한다. 이런 전단이나 담배꽁초를 주워 오면 50점당 화장지 한개를 줬다. 사채 피해가 줄고 거리는 깨끗해졌다고 한다.

그가 중학동과 첫 인연을 맺은 것은 고교 시절 이곳에서 하숙하면서다. 그 뒤 주류회사 대기업을 거쳐 자영업을 하다 공주로 돌아왔는데 마침 동장 공모 소식을 듣고 지원했단다. 학창 시절 추억을 상품화해 어르신 일자리를 만들고 싶었다. “고등학교 3곳 등 학교가 10곳이나 있어서 골목마다 하숙·자취하던 학생들이 많았어요. 이들이 사 먹던 바나나빵 가게를 다시 열고 하숙집 가는 길에 꽃을 심어 정비하고, 추억의 콩쿠르를 여는 등 옛 정취를 되살렸죠.” 주민들도 “동네가 달라졌다”며 즐거워했다.

전홍남 동장은 특색 있는 기초단위 주민자치 행정을 위해 ‘개방형 읍·면·동장제’가 필요하다고 말했다. 송인걸 기자

최호택 한국공공행정학회장(배재대 행정학과 교수)은 “임명직은 공급자 중심의 행정이어서 주민 만족도가 떨어진다. 주민이 원하는데도 종료하는 것은 자치분권 흐름과는 거리가 있는 결정”이라며 “설령 실적이 미미하다고 해도 주민자치의 본보기인 이런 제도는 분권, 자치, 참여의 지방자치 정신을 함양하기 위해 지속해야 한다”고 밝혔다.

송인걸 기자

igsong@hani.co.kr·

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)