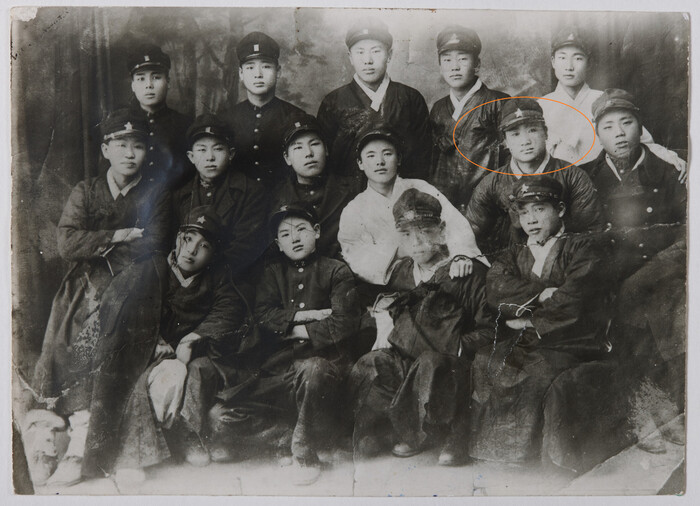

장재성, 왕재일 등 광주고보생 등이 1926년 11월에 조직했던 학생비밀모임 ‘성진회’ 회원들. 원안이 광주학생독립운동의 주역 장재성 선생. 광주학생독립운동기념회관 제공

3·1운동, 6·10만세운동과 함께 일제강점기 3대 독립운동으로 평가받는 광주학생독립운동이 90돌을 맞았지만, 학생독립운동의 주역은 사회주의 독립운동가였다는 이유로 훈·포장조차 받지 못했다. 정부가 지난해 6월 사회주의 독립운동가에게도 훈포장 선정 문호를 열겠다고 했지만, 후손들은 또다시 마음에 깊은 상처만 받았다.

광주학생독립운동 주역 장재성(1908~50) 선생은 1929년 11월 3일 광주학생 시위를 이끌었던 지도자였다. 그는 교문 밖으로 나간 광주고보 조선인 학생들이 일본인 학생들이 다니는 광주중학교로 쳐들어 가지 않고 시내 중심가로 진출하도록 하면서, “식민지 교육 철폐” 등을 요구하도록 했다. 이 때문에 10월 30일 전남 나주역에서 한일 학생들간의 충돌로 촉발된 투쟁이 ‘패싸움’으로 가지 않고 일제 항거로 전환될 수 있었다. 광주고보 졸업생 장재성은 당시 학생비밀조직 ‘독서회 중앙회’의 책임비서였다. 독서회는 장재성·왕재일 등이 1926년 11월에 조직했던 학생조직 ‘성진회’의 후신격이다. 일본 주오 대학을 중퇴하고 1929년 6월 광주로 돌아온 장재성등 지도부는 광주고보·광주농업학교·전남사범학교·광주여고보 등 모임을 결성해 조직적 운동이 가능했다.

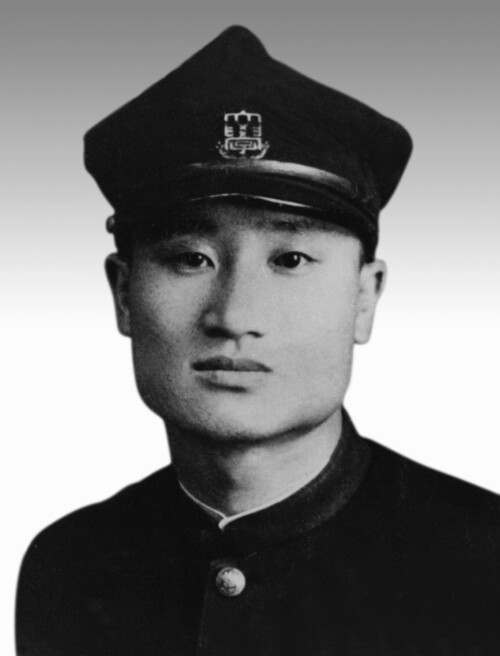

광주학생독립운동 주역 장재성(1908~50) 선생이 광주고보 시절 모습.

장재성 등 지도부는 또 광주에서 시작된 시위를 전국화하는 데도 큰 역할을 했다. 11월 12일 광주에서 또 다시 일어난 2차 시위 이후 12월 서울을 비롯한 전국으로 투쟁이 확산됐고 이듬해 3월까지 이어졌다. 당시 320개 학교가 시위에 참여했고, 72명이 일경에 검거돼 62명이 검사국에 송치됐다. 장재성은 260여 명과 함께 구속돼 재판에 넘겨져 광주학생독립운동 관련자 중 최고 형량인 4년형을 선고받고 복역했다.

해방 정국에서 건국준비위원회 전남지부 조직부장을 지냈던 장재성은 남북분단에 반대해 세 차례 북을 오갔다는 이유로 1948년 징역 7년형을 선고 받았다. 한국전쟁 때 광주형무소에 수감돼 있던 장재성은 1950년 7월20일께 무등산으로 끌려가 아무런 법적 근거도 없이 총살당했다. 장재성은 1962년 독립유공자 표창 대상자 208명에 포함돼 있었지만, ‘해방 후 조선공산당에 가입한 사실이 확인됐다’며 취소됐다.

장 선생 후손은 지난해 독립유공자 훈포장 선정 신청서를 냈지만, 지난 3월 보류됐다. 정부가 지난해 6월 사회주의 독립운동가도 북한정권 수립에 기여하지 않았을 경우 독립유공자로 포상하겠다고 심사기준 개선 방안을 밝혔지만, 여전히 낡은 이념의 잣대를 들이대고 있는 셈이다. 국가보훈처는 “광복 이후 행적 이상으로 보류됐다”고 밝혔다.

광주학생독립운동 연구자인 신봉수 역사 교사는 “장재성 선생은 당시 남북협상 때 열렸던 학생단체연합회 연석회의에 참석하기 위해 방북했을 뿐이서 전향적 판단이 필요하다”고 말했다. 광주학생독립운동기념회관 관계자는 “장재성 선생의 유공자 선정 여부에 따라 학생독립운동의 역사적 평가 잣대도 달라진다”고 말했다. 광주학생독립운동으로 독립유공자 훈포장을 받은 사람은 모두 290명(8월15일 기준)이다.

정대하 기자

daeha@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)