도자기, 마음을 담은 그릇

고고미술사학 전공 대학생

도자기·일상 연결한 이야기

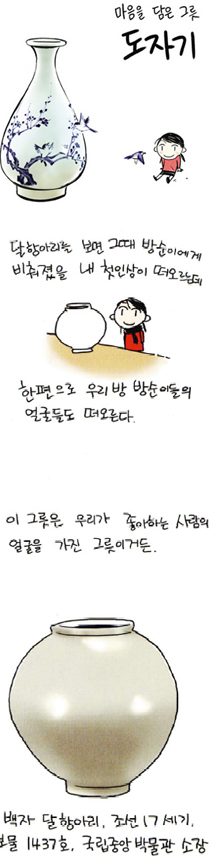

인터넷 연재뒤 책으로 선봬 도자기라니, 고리타분하다고? 그런데 이런 도자기를 소재로 한 만화가 젊은 누리꾼들을 사로잡고 있다. 평온한 일상 속 도자기 한 점이 안겨다 주는 행복을 소박한 그림체로 그려낸 만화 <도자기, 마음을 담은 그릇>(애니북스 펴냄)이다. 2006년 봄 포털 사이트 네이버의 아마추어 만화가 데뷔 코너에서 첫선을 보였는데, 누리꾼들의 지지에 힘입어 아예 정식 연재물이 됐다. 이후 2년 가까이 연재되면서 인터넷에 팬카페가 생길 정도로 인기를 누렸다.

요즘 세대들과는 한참 동떨어져 있을 법한 도자기를 다룬 만화가 뜻밖에 신세대들의 마음을 움직인 데는 이유가 있다. 평소 교과서 사진 속이나 박물관 유리 속에서 무심코 지나쳐 온 도자기를 일상에서 공감할 만한 따뜻한 이야기로 연결시킨 것. 구구절절하게 설명하기보다는, 떠오르는 이미지를 가지고 일상과 얽어 하나의 이야기를 그려냈다. 작가 역시 20대 초반인 신세대다. ‘호연’이라는 가명을 사용하고 있는 작가는 대학에서 고고미술사학을 전공하는 05학번 학부생이다.

작가 호연씨는 만화 외에 자기 자신에 대해선 본명도 성별도 밝히려 하지 않는다. 이를 두고 인터넷에서 ‘신비주의’라느니 ‘개인이 아니라 팀이 만화를 그리는 거 아니냐’ 등의 소문이 돌기도 했다. 하지만 그는 “마케팅을 위한 신비주의가 아니고, 은둔형이라 사람들이 알아보는 게 불편해서일 뿐”이라고 말한다.

고고학과 학생이니 도자기에 관심이 많은 것은 당연하겠지만 어떻게 도자기 만화를 그리게 된 걸까? “도자기의 세계가 너무나 재미있는데 그 재미를 전공자들만 누리는 것이 아까웠어요. 교수님이 도자기 수업 중에 ‘이렇게 재미있는 것을 누가 만화로 사람들에게 알려주면 좋겠다’고 하신 말씀에서 힌트를 얻었어요.” 원래부터 꿈이 만화가였기에 한번 도전했던 것인데 예상 이상의 반응을 얻은 것이다.

만화 <도자기>의 재미는 일상과 문화재가 부담 없이 절묘하게 만나는 구성에 있다. 작가는 보통 대학생들의 익숙한 경험 안에 그 옛날 누군가가 자신의 삶을 담아 빚었을 도자기 한 점을 가만히 밀어 놓는다. 과일을 접하기 힘든 기숙사생 시절, 후배네 고향집에서 보내온 포도에 환호했던 기억이 ‘청자포도 동자무늬 조롱박 모양 주전자와 받침’에서 되살아는 등의 에피소드가 이어진다.

고고학과 대학생다운 개그, 도자기를 이용하는 개그도 이 만화만의 재미다. 분청사기 인화무늬를 보고는 누룽지를 연상하고, 꿈속에서 백제 불상 수만 점이 발견됐다는 뉴스를 듣고는 외울 것이 많아지는 끔찍함에 몸서리치며 악몽에서 깨어난다. 신입생 시절 “18세기 전반 조선각병 같던” 자기 몸매가 “18세기 후반 각병”처럼 살이 붙더니 결국 “떡메병으로 치닫고 있다”고 한탄한다.

요즘 세대들과는 한참 동떨어져 있을 법한 도자기를 다룬 만화가 뜻밖에 신세대들의 마음을 움직인 데는 이유가 있다. 평소 교과서 사진 속이나 박물관 유리 속에서 무심코 지나쳐 온 도자기를 일상에서 공감할 만한 따뜻한 이야기로 연결시킨 것. 구구절절하게 설명하기보다는, 떠오르는 이미지를 가지고 일상과 얽어 하나의 이야기를 그려냈다. 작가 역시 20대 초반인 신세대다. ‘호연’이라는 가명을 사용하고 있는 작가는 대학에서 고고미술사학을 전공하는 05학번 학부생이다.

작가 호연씨는 만화 외에 자기 자신에 대해선 본명도 성별도 밝히려 하지 않는다. 이를 두고 인터넷에서 ‘신비주의’라느니 ‘개인이 아니라 팀이 만화를 그리는 거 아니냐’ 등의 소문이 돌기도 했다. 하지만 그는 “마케팅을 위한 신비주의가 아니고, 은둔형이라 사람들이 알아보는 게 불편해서일 뿐”이라고 말한다.

고고학과 학생이니 도자기에 관심이 많은 것은 당연하겠지만 어떻게 도자기 만화를 그리게 된 걸까? “도자기의 세계가 너무나 재미있는데 그 재미를 전공자들만 누리는 것이 아까웠어요. 교수님이 도자기 수업 중에 ‘이렇게 재미있는 것을 누가 만화로 사람들에게 알려주면 좋겠다’고 하신 말씀에서 힌트를 얻었어요.” 원래부터 꿈이 만화가였기에 한번 도전했던 것인데 예상 이상의 반응을 얻은 것이다.

만화 <도자기>의 재미는 일상과 문화재가 부담 없이 절묘하게 만나는 구성에 있다. 작가는 보통 대학생들의 익숙한 경험 안에 그 옛날 누군가가 자신의 삶을 담아 빚었을 도자기 한 점을 가만히 밀어 놓는다. 과일을 접하기 힘든 기숙사생 시절, 후배네 고향집에서 보내온 포도에 환호했던 기억이 ‘청자포도 동자무늬 조롱박 모양 주전자와 받침’에서 되살아는 등의 에피소드가 이어진다.

고고학과 대학생다운 개그, 도자기를 이용하는 개그도 이 만화만의 재미다. 분청사기 인화무늬를 보고는 누룽지를 연상하고, 꿈속에서 백제 불상 수만 점이 발견됐다는 뉴스를 듣고는 외울 것이 많아지는 끔찍함에 몸서리치며 악몽에서 깨어난다. 신입생 시절 “18세기 전반 조선각병 같던” 자기 몸매가 “18세기 후반 각병”처럼 살이 붙더니 결국 “떡메병으로 치닫고 있다”고 한탄한다.

“사극을 보면 조선시대 배경인데 사람들이 고려 청자를 쓰는 걸 보면 어이가 없어요. 일단 사람들이 관심이 없어서 모른다는 게 안타까웠죠. 민족 미감을 아는 건 곧 자신의 정체성을 아는 건데 … 제 만화를 보고 박물관에 다시 한번 가 보고 싶다는 사람들이 생겨났다고 하니까 일단은 성공한 것 같아요.” 국내 최초 ‘도자기만화’ 작가의 소감이다. 정유경 기자 edge@hani.co.kr

도자기·일상 연결한 이야기

인터넷 연재뒤 책으로 선봬 도자기라니, 고리타분하다고? 그런데 이런 도자기를 소재로 한 만화가 젊은 누리꾼들을 사로잡고 있다. 평온한 일상 속 도자기 한 점이 안겨다 주는 행복을 소박한 그림체로 그려낸 만화 <도자기, 마음을 담은 그릇>(애니북스 펴냄)이다. 2006년 봄 포털 사이트 네이버의 아마추어 만화가 데뷔 코너에서 첫선을 보였는데, 누리꾼들의 지지에 힘입어 아예 정식 연재물이 됐다. 이후 2년 가까이 연재되면서 인터넷에 팬카페가 생길 정도로 인기를 누렸다.

22

“사극을 보면 조선시대 배경인데 사람들이 고려 청자를 쓰는 걸 보면 어이가 없어요. 일단 사람들이 관심이 없어서 모른다는 게 안타까웠죠. 민족 미감을 아는 건 곧 자신의 정체성을 아는 건데 … 제 만화를 보고 박물관에 다시 한번 가 보고 싶다는 사람들이 생겨났다고 하니까 일단은 성공한 것 같아요.” 국내 최초 ‘도자기만화’ 작가의 소감이다. 정유경 기자 edge@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)