국가비전·발전전략 등에 대한

양쪽 논객 16명의 ‘열린’ 대담

양쪽 논객 16명의 ‘열린’ 대담

<진보와 보수 미래를 논하다>

이창곤 쓰고 엮음/밈·1만5000원 한국 사회에서 진보와 보수가 도대체 무엇을 뜻하는지는 끊임없는 논쟁의 대상이다. 진보와 보수를 가르는 기준이 무엇인지부터가 모호하기 때문이다. 그런 모호함 때문에 진보와 보수의 구분 자체가 무의미하게 느껴지기도 한다. 그렇지만 분명한 사실은 현실 속에서는 분명히 진보와 보수라는 이름으로 나뉘는 세력이 존재하고, 그들의 갈등과 대립은 치열하기 그지없다는 것이다. 그렇기 때문에 진보와 보수의 내용이 궁금하다면, 이념의 껍데기를 갖고 왈가왈부할 것이 아니라 구체적인 사안에 대한 그들의 입장을 세밀하게 견줘보는 수밖에 없다. 이 책은 우리 사회 진보와 보수의 대표적인 논객 열여섯명이 국가비전·분배전략·성장전략·사회민주화·정치개혁 등 대주제를 놓고 대담한 결과물을 엮었다. 지난 5월부터 보도된 <한겨레> 창간 22돌 기획보도 ‘진보와 보수, 미래를 논하다’를 밑거름으로 삼았다. 대담별로 사회를 맡은 전문가의 해설을 대담 전문과 함께 실었으며, 기획자인 이창곤 기자가 독자의 이해를 돕기 위해 주제별로 머리말을 썼다.

그동안 우리 사회에서 진보와 보수를 구분하는 기준점으로 가장 널리 통용됐던 것은 성장과 분배 가운데 어디에 초점을 맞추느냐였다. 최근 진보가 성장을 강조하고 보수가 분배를 강조하는 경향이 짙어지면서 그 기준점이 뒤섞이고 있는 것처럼 보인다.

하지만 주장의 껍데기를 싸고 있는 수사를 걷어내고 나면 그런 구분은 여전히 유효한 것처럼 보인다. 국가비전을 두고 벌인 이정우 경북대 교수와 박재완 고용노동부 장관의 논쟁을 보면, 이 교수가 복지국가 모델의 필요성을 들어 분배의 중요성을 강조하는 반면 박 장관은 경제 자유를 더욱 높이는 선진화를 주장해 주로 성장에 방점을 찍고 있다. 양쪽 모두 ‘성장과 분배는 함께 가야 한다’는 대전제를 깔고 있긴 하지만, 어느 쪽에 강조점을 두느냐에 따라 정부의 구실, 시장의 자유도, 국가 복지의 범위 등 다양한 사안에 대해 의견이 갈라진다.

이런 전반적인 흐름은, 물론 그 정도와 방향에서 차이가 나긴 하지만, 이태수 꽃동네현도사회복지대 교수와 곽승준 청와대 미래기획위원장의 분배전략 대담, 홍종학 경원대 교수와 나성린 한나라당 의원의 성장전략 대담에서도 나타난다. 여기에선 현실을 있는 그대로 긍정하는 보수의 기본 인식과 현실에 대한 부정을 동력으로 삼아 미래로 나아가려는 진보의 기본 인식 사이에 강한 대립도 볼 수 있다.

다만 이런 현상을 달리 바라보면 기본적으로 우리 사회에서 진보와 보수가 공유하는 가치를 찾을 수 있다는 풀이도 가능하다. 수출주도형 경제구조는 한계에 부딪혔다거나 양극화 해법이 가장 절실한 과제다 등 현실의 문제점에 대한 진단은 양쪽 모두 대체로 공유하는 바다. 기본적으로 우리 사회의 문제점을 공유하고 있다면, 진보와 보수의 대화는 문제의 해결을 위한 발전적인 몸짓이 될 수 있다는 것이다.

구체적인 정책 내용으로부터는 한발 물러서 있는 최장집 고려대 명예교수와 박세일 서울대 교수의 대담은, 진보와 보수가 과연 무엇을 기반으로 삼아 대화할 수 있을지에 대한 고민이다. 박 교수는 “구체적인 비전경쟁, 정책논쟁으로 가면 양쪽이 70~80% 정도 같은 결론을 낼 수 있을 것”이라고 본다. 왜 그게 안 되는가? 두 사람 모두 정치의 문제를 지적한다. 사회 구성원을 대표하지 않는 정당, 권력투쟁으로 변질된 정치, 모든 이슈를 진보와 보수의 대립적 이데올로기로 만드는 경향 등이다.

그동안 우리 사회에서 진보와 보수를 구분하는 기준점으로 가장 널리 통용됐던 것은 성장과 분배 가운데 어디에 초점을 맞추느냐였다. 최근 진보가 성장을 강조하고 보수가 분배를 강조하는 경향이 짙어지면서 그 기준점이 뒤섞이고 있는 것처럼 보인다.

하지만 주장의 껍데기를 싸고 있는 수사를 걷어내고 나면 그런 구분은 여전히 유효한 것처럼 보인다. 국가비전을 두고 벌인 이정우 경북대 교수와 박재완 고용노동부 장관의 논쟁을 보면, 이 교수가 복지국가 모델의 필요성을 들어 분배의 중요성을 강조하는 반면 박 장관은 경제 자유를 더욱 높이는 선진화를 주장해 주로 성장에 방점을 찍고 있다. 양쪽 모두 ‘성장과 분배는 함께 가야 한다’는 대전제를 깔고 있긴 하지만, 어느 쪽에 강조점을 두느냐에 따라 정부의 구실, 시장의 자유도, 국가 복지의 범위 등 다양한 사안에 대해 의견이 갈라진다.

이런 전반적인 흐름은, 물론 그 정도와 방향에서 차이가 나긴 하지만, 이태수 꽃동네현도사회복지대 교수와 곽승준 청와대 미래기획위원장의 분배전략 대담, 홍종학 경원대 교수와 나성린 한나라당 의원의 성장전략 대담에서도 나타난다. 여기에선 현실을 있는 그대로 긍정하는 보수의 기본 인식과 현실에 대한 부정을 동력으로 삼아 미래로 나아가려는 진보의 기본 인식 사이에 강한 대립도 볼 수 있다.

다만 이런 현상을 달리 바라보면 기본적으로 우리 사회에서 진보와 보수가 공유하는 가치를 찾을 수 있다는 풀이도 가능하다. 수출주도형 경제구조는 한계에 부딪혔다거나 양극화 해법이 가장 절실한 과제다 등 현실의 문제점에 대한 진단은 양쪽 모두 대체로 공유하는 바다. 기본적으로 우리 사회의 문제점을 공유하고 있다면, 진보와 보수의 대화는 문제의 해결을 위한 발전적인 몸짓이 될 수 있다는 것이다.

구체적인 정책 내용으로부터는 한발 물러서 있는 최장집 고려대 명예교수와 박세일 서울대 교수의 대담은, 진보와 보수가 과연 무엇을 기반으로 삼아 대화할 수 있을지에 대한 고민이다. 박 교수는 “구체적인 비전경쟁, 정책논쟁으로 가면 양쪽이 70~80% 정도 같은 결론을 낼 수 있을 것”이라고 본다. 왜 그게 안 되는가? 두 사람 모두 정치의 문제를 지적한다. 사회 구성원을 대표하지 않는 정당, 권력투쟁으로 변질된 정치, 모든 이슈를 진보와 보수의 대립적 이데올로기로 만드는 경향 등이다.

우리 사회를 풀이하기 위한 나름의 이론을 만들어온 원로 지식인 백낙청 <창비> 편집인과 안병직 시대정신 이사장의 대담은, 진보와 보수 사이에 벌어질 수 있는 가장 높은 차원의 대화다. 앞선 대담들 속에선 거의 등장하지 않았던 남북관계와 분단현실이 여기에서 핵심 주제로 떠오르는 것은 우연이 아니다. 진보와 보수의 뿌리는 우리나라 근현대사를 어떻게 인식하느냐에서 찾을 수 있기 때문이다. 그러나 두 사람은 ‘이념의 외피를 벗고 속살끼리 맞대보자’고 한다.

백 편집인은 “어디까지가 정말 사상적인 차이이고 이념적인 차이인지, 어디까지는 아닌지, 진실이나 사실관계를 다퉈야 하는데 이념으로 덧씌우는 것은 아닌지” 냉정히 살펴보자고 한다. 안 이사장은 “우리가 살고 있는 이 사회의 특징이 뭔지 정확하게 이해하고 몰입하면, 모든 문제를 다 해결할 수 있을 것”이라고 말한다. 통일 문제를 놓고 서로의 주장과 근거를 꼼꼼히 파고들면서도 쉽게 끊이지 않는 두 원로의 논박은, 견해가 다른 두 사람이 대화를 이어갈 수 있는 기반은 바로 진정성이라는 것을 보여주는 모범 사례다.

최원형 기자 circle@hani.co.kr

우리 사회를 풀이하기 위한 나름의 이론을 만들어온 원로 지식인 백낙청 <창비> 편집인과 안병직 시대정신 이사장의 대담은, 진보와 보수 사이에 벌어질 수 있는 가장 높은 차원의 대화다. 앞선 대담들 속에선 거의 등장하지 않았던 남북관계와 분단현실이 여기에서 핵심 주제로 떠오르는 것은 우연이 아니다. 진보와 보수의 뿌리는 우리나라 근현대사를 어떻게 인식하느냐에서 찾을 수 있기 때문이다. 그러나 두 사람은 ‘이념의 외피를 벗고 속살끼리 맞대보자’고 한다.

백 편집인은 “어디까지가 정말 사상적인 차이이고 이념적인 차이인지, 어디까지는 아닌지, 진실이나 사실관계를 다퉈야 하는데 이념으로 덧씌우는 것은 아닌지” 냉정히 살펴보자고 한다. 안 이사장은 “우리가 살고 있는 이 사회의 특징이 뭔지 정확하게 이해하고 몰입하면, 모든 문제를 다 해결할 수 있을 것”이라고 말한다. 통일 문제를 놓고 서로의 주장과 근거를 꼼꼼히 파고들면서도 쉽게 끊이지 않는 두 원로의 논박은, 견해가 다른 두 사람이 대화를 이어갈 수 있는 기반은 바로 진정성이라는 것을 보여주는 모범 사례다.

최원형 기자 circle@hani.co.kr

이창곤 쓰고 엮음/밈·1만5000원 한국 사회에서 진보와 보수가 도대체 무엇을 뜻하는지는 끊임없는 논쟁의 대상이다. 진보와 보수를 가르는 기준이 무엇인지부터가 모호하기 때문이다. 그런 모호함 때문에 진보와 보수의 구분 자체가 무의미하게 느껴지기도 한다. 그렇지만 분명한 사실은 현실 속에서는 분명히 진보와 보수라는 이름으로 나뉘는 세력이 존재하고, 그들의 갈등과 대립은 치열하기 그지없다는 것이다. 그렇기 때문에 진보와 보수의 내용이 궁금하다면, 이념의 껍데기를 갖고 왈가왈부할 것이 아니라 구체적인 사안에 대한 그들의 입장을 세밀하게 견줘보는 수밖에 없다. 이 책은 우리 사회 진보와 보수의 대표적인 논객 열여섯명이 국가비전·분배전략·성장전략·사회민주화·정치개혁 등 대주제를 놓고 대담한 결과물을 엮었다. 지난 5월부터 보도된 <한겨레> 창간 22돌 기획보도 ‘진보와 보수, 미래를 논하다’를 밑거름으로 삼았다. 대담별로 사회를 맡은 전문가의 해설을 대담 전문과 함께 실었으며, 기획자인 이창곤 기자가 독자의 이해를 돕기 위해 주제별로 머리말을 썼다.

가 창간 22돌 기획으로 마련한 ‘진보와 보수, 미래를 논하다’ 대담 시리즈에 참여한 안병직 시대정신 이사장과 백낙청 편집인(사진 왼쪽부터 순서대로). 모두 16명의 진보·보수 논객들이 참여해, 우리 사회의 미래를 누가 어떻게 끌어갈지에 대해 열띤 토론을 펼쳤다. 자료사진

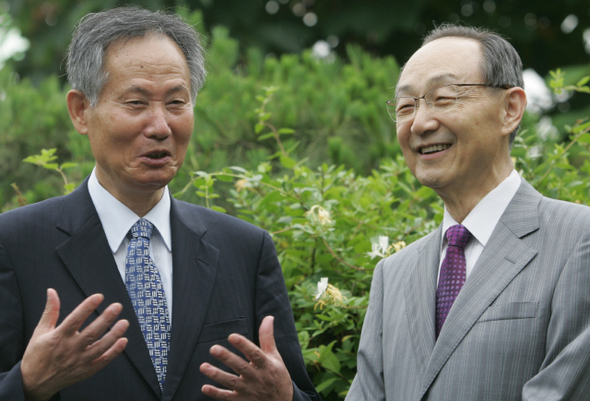

<한겨레>가 창간 22돌 기획으로 마련한 ‘진보와 보수, 미래를 논하다’ 대담 시리즈에 참여한 최장집 고려대 명예교수와 박세일 서울대 교수(사진 왼쪽부터 순서대로). 모두 16명의 진보·보수 논객들이 참여해, 우리 사회의 미래를 누가 어떻게 끌어갈지에 대해 열띤 토론을 펼쳤다. <한겨레> 자료사진

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)