우린 모두 ‘착각의 늪’에 산다

동영상 실험 깜짝결과 보여줘

인지능력의 한계 제대로 보기

동영상 실험 깜짝결과 보여줘

인지능력의 한계 제대로 보기

<보이지 않는 고릴라> 크리스토퍼 차브리스·대니얼 사이먼스 지음·김명철 옮김/김영사·1만4000원

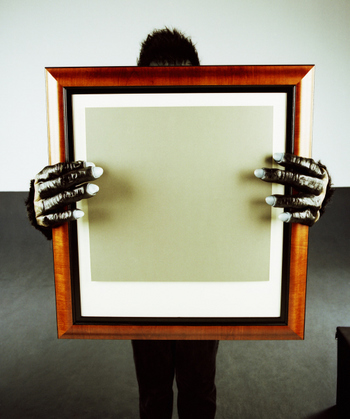

재밌는 실험에 참가해보자. 인터넷 누리집(invisiblegorilla.com/gorilla_experiment.html)에 방문해보면 흰옷을 입은 사람들과 검은 옷을 입은 사람들이 뒤섞여서 서로 농구공을 주고받는 동영상이 나온다. ‘흰옷을 입은 사람들이 서로 공을 주고받은 횟수를 세어보라’고 한다. 그런데 동영상이 끝나자 이렇게 물어본다. “혹시 중간에 나타났던 고릴라는 보셨나요?” 정신없이 농구공을 주고받는 사람들 사이로 고릴라 탈을 쓴 여학생이 태연하게 걸어들어오더니, 화면 중앙에서 가슴을 두들기곤 다시 화면 밖으로 걸어나갔던 것. 와, 그걸 어떻게 못 볼 수가 있냐고?

<보이지 않는 고릴라>는 인간의 인지 능력이 얼마나 불완전한지, 또 우리가 얼마나 ‘그걸 어떻게 모를 수가 있냐’는 자기 착각 속에 빠져 있는지 일깨워주는 책이다. 지은이인 인지심리학자 크리스토퍼 차브리스와 대니얼 사이먼스는 1999년 이 ‘고릴라 실험’을 했고, 놀랍게도 실험 참가자의 50%가 고릴라의 등장을 알아차리지 못했다는 사실을 발견했다. 눈에 보이는 세상의 특정 부분에 주의를 집중하고 있을 때 예상치 못한 사물이 나타나면 이를 알아차리지 못하는 경향이 나타난 것이다. 이를 실험심리학에서 ‘무주의 맹시’라 부른다.

그러나 지은이들이 더욱 흥미를 느낀 것은, ‘무주의 맹시’ 자체가 아니라 뒤늦게 무주의 맹시를 깨달은 사람들의 반응이었다. 고릴라를 보지 못했던 사람들은 자신이 고릴라를 못 봤다는 사실에 큰 충격을 받았다. 곧 ‘내 주의력에는 한계가 있을 수 있다’는 의심을 전혀 해본 적이 없는 것이다. 운전하면서 휴대전화를 쓰는 것은 위험하다고 한다. 그럼 ‘핸즈프리’를 쓰는 것은 더 안전할까? ‘더 안전하다’는 많은 사람들의 믿음과 달리, 손을 쓰건 안 쓰건 한정된 용량의 주의력을 운전과 통화에 나눠서 쓴다는 점에서는 큰 차이가 없다. 똑같이 위험하다.

우리는 누구나 자신 앞에 있는 것을 다 볼 수 있고, 과거에 있었던 일들을 정확히 기억할 수 있으며, 지식을 올바르게 활용할 수 있으며, 사건의 인과관계를 잘 파악할 수 있다고 믿는다. 그러나 지은이들은 수많은 사례와 자신들이 행한 실험들, 학계의 실험 결과들을 통해 이런 우리의 일상 속 믿음들이 사실은 얼마나 딱딱하게 굳어버린 ‘착각’들인지를 속속들이 밝혀낸다.

지은이들은 인지 능력의 한계를 깨닫지 못해 벌어지는 일상 속의 착각을, 크게 여섯 가지로 구분했다. 고릴라 실험이나 운전중 통화와 관련된 착각은 ‘주의력 착각’이다. 같은 사건에 대한 사람들의 기억은 왜 엇갈릴까? 미리 말해주지 않아도 우리는 갑작스레 변해버린 사물들을 눈치챌 수 있을까? 이는 기억력의 한계를 고려하지 않은 ‘기억력 착각’의 사례들이다. 우리는 자신의 능력을 과대평가해 그릇된 결정을 내리곤 하는, ‘자신감 착각’에 빠져 있기도 하다. 실력이 낮으면 자신감이 높고 실력이 늘어갈수록 자신감은 줄어든다는 실험 결과도 있다고 한다.

우리는 누구나 자신 앞에 있는 것을 다 볼 수 있고, 과거에 있었던 일들을 정확히 기억할 수 있으며, 지식을 올바르게 활용할 수 있으며, 사건의 인과관계를 잘 파악할 수 있다고 믿는다. 그러나 지은이들은 수많은 사례와 자신들이 행한 실험들, 학계의 실험 결과들을 통해 이런 우리의 일상 속 믿음들이 사실은 얼마나 딱딱하게 굳어버린 ‘착각’들인지를 속속들이 밝혀낸다.

지은이들은 인지 능력의 한계를 깨닫지 못해 벌어지는 일상 속의 착각을, 크게 여섯 가지로 구분했다. 고릴라 실험이나 운전중 통화와 관련된 착각은 ‘주의력 착각’이다. 같은 사건에 대한 사람들의 기억은 왜 엇갈릴까? 미리 말해주지 않아도 우리는 갑작스레 변해버린 사물들을 눈치챌 수 있을까? 이는 기억력의 한계를 고려하지 않은 ‘기억력 착각’의 사례들이다. 우리는 자신의 능력을 과대평가해 그릇된 결정을 내리곤 하는, ‘자신감 착각’에 빠져 있기도 하다. 실력이 낮으면 자신감이 높고 실력이 늘어갈수록 자신감은 줄어든다는 실험 결과도 있다고 한다.

2008년 미국의 부동산 붕괴는 ‘지식 착각’으로 설명할 수 있다. 수많은 자료와 정보를 근거로 삼아 스스로 금융시장을 잘 안다고 생각했던 사람들이, 결국 주택시장의 거품을 일으켰고 뒤이어 금융위기를 불러들였다. ‘홍역 백신이 자폐증을 유발한다’는 믿음은, 반복되는 패턴을 손쉽게 원인으로 간주하는 ‘원인 착각’에 속한다. 모차르트의 음악이 지능 개발에 도움이 된다는 식의 ‘잠재력 착각’도 있다. 이런 일상의 착각들은 모두들 ‘당연하다’고 받아들이는 상식에서 비롯된다. 그 상식을 다른 말로 하면 ‘직관’이다. 지은이들은 “직관적 사고는 빠르고 쉽지만, 그에 따른 일상의 착각만큼 무서운 것도 없다”고 말한다. 핸즈프리에 대한 믿음이 교통사고를 불러올 수 있는 것처럼, 직관의 한계를 알지 못하면 예상하지 못한 실패를 겪을 수 있다는 경고다. 그렇지만 면밀한 분석과 심사숙고가 언제나 직관보다 우세한 것은 아니라고 한다. ‘한계를 깨닫는 일’의 중요성을 강조해 온 과학자들답게, 지은이들은 조심스럽게 충고한다. “성공적인 의사 결정을 위한 열쇠는 직관을 신뢰해야 할 때와 직관을 경계하면서 고되지만 모든 상황을 면밀히 검토해야 할 때를 아는 데 있다.” 최원형 기자 circle@hani.co.kr

<보이지 않는 고릴라>

2008년 미국의 부동산 붕괴는 ‘지식 착각’으로 설명할 수 있다. 수많은 자료와 정보를 근거로 삼아 스스로 금융시장을 잘 안다고 생각했던 사람들이, 결국 주택시장의 거품을 일으켰고 뒤이어 금융위기를 불러들였다. ‘홍역 백신이 자폐증을 유발한다’는 믿음은, 반복되는 패턴을 손쉽게 원인으로 간주하는 ‘원인 착각’에 속한다. 모차르트의 음악이 지능 개발에 도움이 된다는 식의 ‘잠재력 착각’도 있다. 이런 일상의 착각들은 모두들 ‘당연하다’고 받아들이는 상식에서 비롯된다. 그 상식을 다른 말로 하면 ‘직관’이다. 지은이들은 “직관적 사고는 빠르고 쉽지만, 그에 따른 일상의 착각만큼 무서운 것도 없다”고 말한다. 핸즈프리에 대한 믿음이 교통사고를 불러올 수 있는 것처럼, 직관의 한계를 알지 못하면 예상하지 못한 실패를 겪을 수 있다는 경고다. 그렇지만 면밀한 분석과 심사숙고가 언제나 직관보다 우세한 것은 아니라고 한다. ‘한계를 깨닫는 일’의 중요성을 강조해 온 과학자들답게, 지은이들은 조심스럽게 충고한다. “성공적인 의사 결정을 위한 열쇠는 직관을 신뢰해야 할 때와 직관을 경계하면서 고되지만 모든 상황을 면밀히 검토해야 할 때를 아는 데 있다.” 최원형 기자 circle@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)