인권운동가 박래군 소장 ‘제주서 서울까지’ 10년간 써내려간 ‘인권기행’

소록도·광주·남산 등 국가폭력 현장 찾고 시민저항의 끈질긴 역사 조명

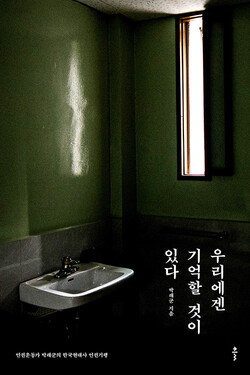

우리에겐 기억할 것이 있다

박래군 지음/클·1만8000원

소록도·광주·남산 등 국가폭력 현장 찾고 시민저항의 끈질긴 역사 조명

우리에겐 기억할 것이 있다

박래군 지음/클·1만8000원

지난 13일 오전 서울 서대문구 서대문형무소역사관 앞에서 만난 박래군 ‘인권재단 사람’ 소장. 제주 4·3의 현장인 큰넓궤부터 서울 세월호 광장까지 10년에 걸친 ‘인권기행’을 담은 세 번째 단독저서를 내놨다. 김봉규 선임기자 bong9@hani.co.kr

박래군 ‘인권재단 사람’ 소장. 김봉규 선임기자 bong9@hani.co.kr

“인양된 세월호 선체 안…현장 잘 알수록 힘이 들었죠”

박래군 인권재단 사람 소장 인터뷰

“사람들은 대부분 제노사이드 조약이나 인권조례의 내용을 설명하면 지루해하고 따분해해요. 무거운 주제이기 때문이겠죠? 여행기라는 형태로 ‘인권’을 이야기하면 누구나 책을 쉽게 이해하고 읽지 않을까 생각했습니다.”

지난 13일 오전 서울 서대문구 서대문형무소 역사관 앞에서 만난 박래군(59) ‘인권재단 사람’ 소장은 <우리에겐 기억할 것이 있다>를 쓴 이유를 이렇게 말했다. 2006년 평택 미군기지 확장이전 반대 투쟁, 2009년 용산 참사 진상규명, 2013년 밀양 송전탑 건설 반대 시위, 2014년 세월호 참사 진실규명 등 굵직한 사회문제부터 장애인, 성소수자 시위 등 사회적 약자들이 싸울 때 그는 늘 든든한 동지이자 배경이 되었다.

“2011년 가을에 ‘박래군의 천리길’이라는 인권 현장 답사 프로그램을 진행했어요. 보름 동안 제주도 4·3 유적지부터 분단 현장까지 돌아보는 ‘빡센’ 여정이었죠. 참여자들 반응은 무척 좋았어요. 그때 인권 답사기를 책으로 만들면 좋겠다고 생각했습니다.”

책 원고를 쓰던 지난 2014년 4월16일, 세월호 참사가 일어났고 그는 곧바로 현장으로 갔다. 2011년 기획한 책이 만 9년 만에 빛을 보게 된 까닭이다. 33년 동안 인권운동을 해온 박 소장은 지금까지 여러권의 공저와 단독저서를 썼다. 하지만 여행기를 쓰는 건 처음이어서 시행착오가 많았다. “광주 5·18 부분에서 학생운동 과정을 길게 설명했더니 편집자한테서 ‘이게 무슨 여행기냐’는 지적을 받았어요. 때론 너무 이론서 같다는 이야기도 들었고요. 여행기 쓰기가 쉽지 않더군요. 하하.”

지난 10년 동안 8개 사건의 현장 수십곳을 찾은 그에게 가장 기억에 남는 장소는 인양된 세월호 선체 안이었다. “그 현장에 대해 잘 알면 알수록 그곳에 있을 때면 숨이 막힐 정도로 힘들어요. 당시 상황이 연상되거든요. 세월호 선체에 들어갔을 때 아이들이 떠올랐어요. 유가족은 얼마나 더 힘들었겠습니까. 그런 고통스런 일을 누구도 겪지 않으려면 무엇을 해야 할지 고민했으면 합니다.”

그는 “역사 현장을 찾을 때 ‘사람’이 있었음을 잊지 말아 달라”고 당부했다. 나아가 현장은 단지 과거의 일만 알려주는 장소만도 아니라고 덧붙였다. “학살과 고문은 정치, 경제적 상황이 어떻게 되느냐에 따라 지금도 얼마든지 일어날 수 있는 일”이라는 것이다.

“프리모 레비가 ‘그 일은 이미 발생했다. 그러므로 그 이후에도 다시 발생할 수 있다’라고 말했잖아요. 우리가 과거를 잊고 성찰하지 않으면 과거의 폭력은 언제고 다시 반복될 수 있습니다.”

그는 역사의 현장을 어떻게 보존해야 할지가 가장 중요한 문제라고 강조한다. “과거를 기억하기 위해서는 뭔가 매개물이 있어야 해요. 예를 들어 이한열을 떠올릴 때 운동화가 생각나는 것처럼요. 그런 매개물로서 ‘현장’을 어떻게 다음 세대들에 전할지 많은 고민이 듭니다.”

박 소장은 인권기행 두번째 책을 계획하고 있다. 이번 책에 담지 못한 곳이 많기 때문이다. “다음에는 동학혁명 유적, 순교지, 형제복지원, 전태일 열사 청계천 등 역사 현장을 쓰고 싶어요. 이렇게 공개적으로 말을 해 놓아야 반드시 쓸 것 같네요!”

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)