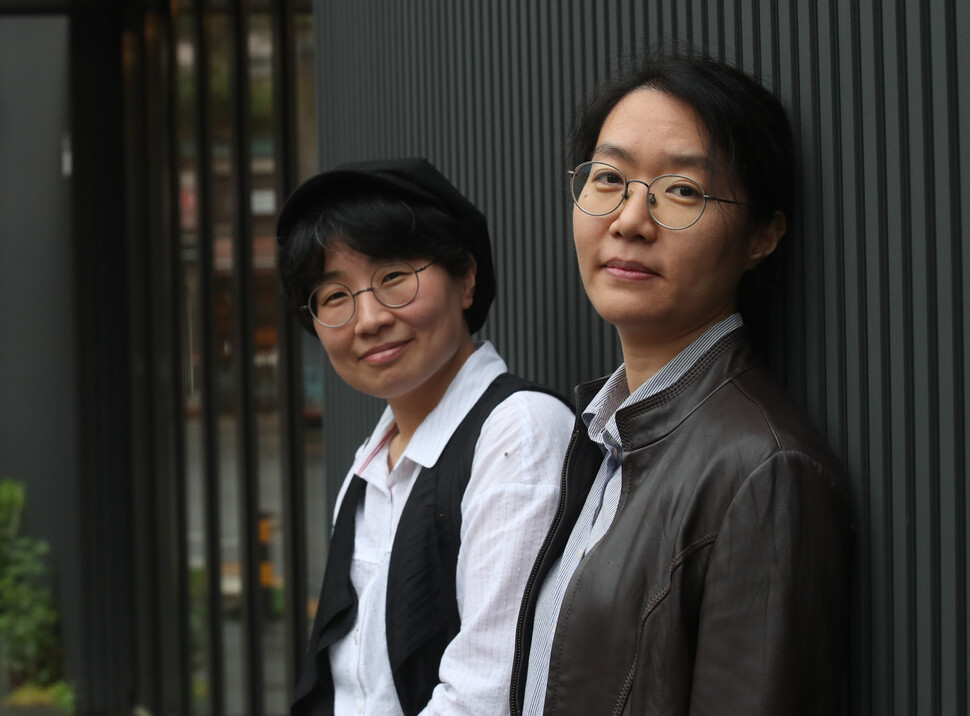

‘러브크래프트 재창조’ 시리즈에 참여한 김보영(왼쪽) 작가와 이수현 작가. 백소아 기자 thanks@hani.co.kr

“‘러브크래프트 시리즈 만들었어요’라고 말하면 무슨 사랑 이야기인 줄 알아요. 하하.”

이수현 에스에프(SF) 작가는 지난달 현대 공포문학의 시초로 불리는 하워드 필립스 러브크래프트(1890~1937) 작품을 다시 쓰는 시리즈를 펴냈다. ‘러브크래프트 재창조’(프로젝트 LC.RC·알마)라는 이름으로 러브크래프트의 작품을 페미니즘의 시점에서 재창작한 것이다. 러브크래프트는 단편소설 ‘광기의 산맥에서’ ‘크툴루의 부름’ ‘인스머스의 그림자’ 등을 펴내고 초월적인 존재에 대한 공포(우주적 공포)를 주제로 창작 활동을 했다. 미지의 외계 괴물이 나오는 ‘크툴루 신화’의 기틀을 세운 사람으로 유명하다.

8편의 작품으로 이뤄진 ‘러브크래프트 재창조’ 시리즈에는 이수현 작가와 김보영·김성일 등 에스에프 작가 8명, 일러스트레이터 최재훈 작가가 참여했다. 시리즈는 4편씩 두 차례(4월30일, 5월30일)에 걸쳐 출간됐다.

그들은 왜 100년 전에 나온 러브크래프트 작품을 다시 썼을까. 최근 서울 강남의 한 카페에서 한국 에스에프 문학의 대표 작가로 불리는 김보영 작가와 이수현 작가를 만났다. 이 작가는 “굉장히 인종차별적이고 남성중심적이었던 러브크래프트의 작품에는 주로 백인 남성만 등장해요. 영미권에서는 2~3년 전부터 이런 그의 낡은 관념을 지우고 재창작하는 작업이 이어지고 있어요. 일례로 흑인, 여성들을 주인공으로 내세우는 식으로요. 이런 재창조 작업을 국내 에스에프 작가들과 함께하고 싶었어요”라고 말했다.

시리즈의 출간을 기다리는 이들이 많았다. 시리즈 출간 프로젝트는 4월에 크라우드펀딩 플랫폼 텀블벅에서 펀딩을 진행해 모금액 300만원을 9배 넘을 정도로 큰 호응을 얻었다. 최근 장르문학에 대한 독자들의 관심이 높아진 점도 인기에 한몫했다.

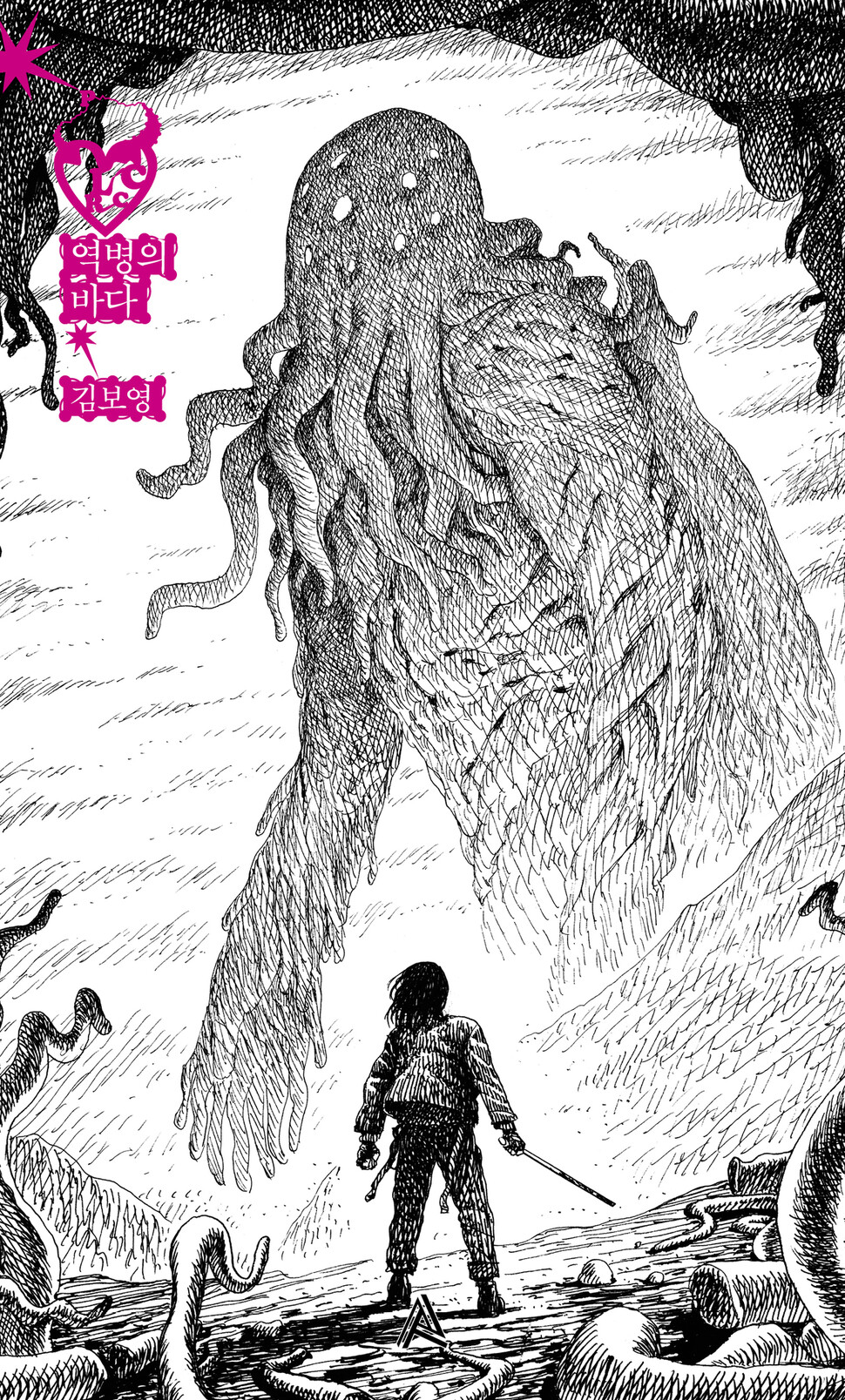

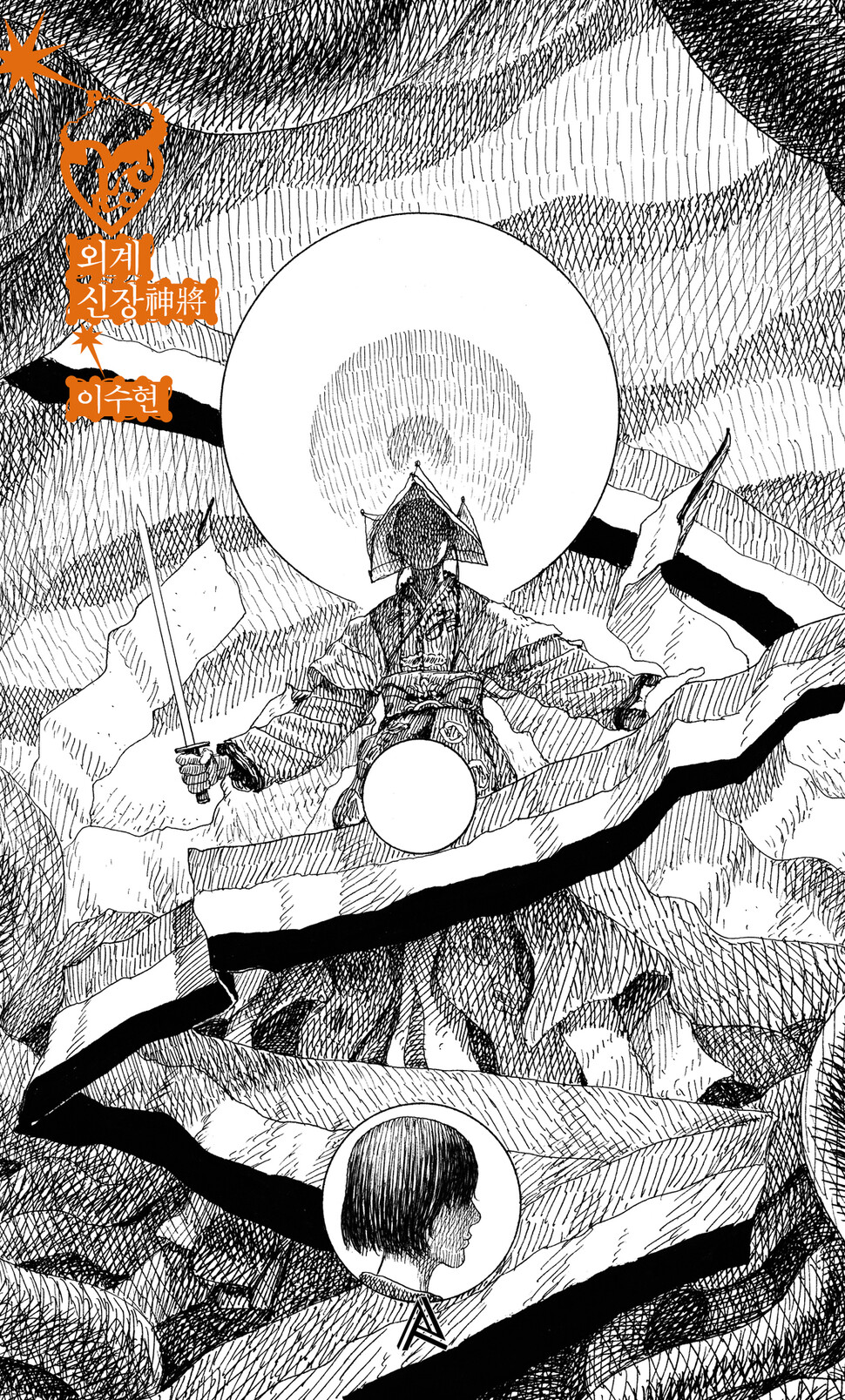

‘러브크래프트 재창조’ 시리즈 8권의 책 표지를 연결하면 러브크래프트의 크툴루 신화를 표현한 그림이 된다. 일러스트레이터 최재훈

시리즈는 여덟 빛깔의 공포를 보여준다. 김보영 작가는 전염병과 공포를 결합한 작품 <역병의 바다>를 선보였다. “피부병과 골격 기형에 생선 비린내 같은 악취증을 동반하는 병”이 퍼지며 한 마을이 파괴되는 과정을 그린 작품이다. 전염력이 약한 병이지만 차별과 혐오로 인해 이 마을은 고립된다. 이 마을에서 자경단으로 활동하는 여성 무영이 주인공으로 등장한다. “러브크래프트의 작품에는 여성이 거의 등장하지 않아요. 그의 작품과 달리 여전사 캐릭터를 주인공으로 세워 전염병에 맞서는 여성 서사를 만들고 싶었어요.”

김 작가는 이 작품에서 전세계적으로 ‘코로나19’ 사태로 몸살을 앓는 2020년 우리가 마주한 공포의 본질을 들여다본다. “페스트부터 코로나19까지 전염병의 시대에 혐오와 차별, 폭력의 문제가 발생했어요. 그 병 자체보다는 병에 대한 공포가 그런 문제를 일으켰어요. 그래서 저는 공포에 질린 사람들이 가장 무서워요.”

이 작가는 ‘러브크래프트의 우주적 공포는 무엇인가’라는 좀 더 본질적인 물음을 던지며 공포에 다가갔다. “인간이 느끼는 가장 강력하고 오래된 공포는 미지의 것에 대한 공포”라고 말했던 러브크래프트의 말이 뇌리에 깊이 박혔다. “우주를 다룬 다큐멘터리를 볼 때 갑자기 무서워질 때가 있어요. 끝을 알 수 없는 공간에서 느끼는 그 막막함 때문이죠.”

이 작가는 러브크래프트의 ‘금단의 집’과 ‘벽 속의 쥐’에서 영감을 받아 소설 <외계 신장>을 썼다. <외계 신장>은 “미친 여자가 된다는 것이 언제나 죽음보다 공포스러운 일”이었던 주인공이 무속 연구를 하며 미지의 존재에 대한 불안과 두려움에 잠식되는 과정을 그렸다. “러브크래프트가 외부의 공포만 그렸다면 저는 그가 다루지 않은 인간의 내부 공포를 썼어요. 인간의 불안한 내면을 내밀하게 보여주고 싶었죠.”

21세기 들어 과학기술이 급속도로 발전하면서 변화하는 일상을 담는 장르는 에스에프다. “소설이 급변하는 한국 사회를 못 따라간다는 농담을 하잖아요. 그나마 사실주의 소설보다 에스에프 소설은 그런 이야기는 듣지 않죠. 항상 한발짝 더 나아가 그곳에서 현실을 투영하고 있으니까요. 현실에 더 가깝고 공감할 수 있으니 갈수록 에스에프를 더 많이 읽는 게 아닐까요.” 이 작가가 활짝 웃으며 말했다.

허윤희 기자

yhher@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)