“모르면 간첩”이라는 농담은 언제부터 널리 사용된 걸까? ‘외부인이 의심될 정도로 무지하다’며 조롱하고자 할 때, 상대방에게 가장 타격감이 클 듯한 비유로 ‘간첩’이 선택돼왔다는 점은 굉장히 흥미롭다. 그만큼 한국사회에선 누군가를 이유 없이 간첩으로 몰아가거나, 간첩으로 간주된 이의 삶이 송두리째 사라지게 되는 일이 드물지 않았음을 여실히 보여주는 표현일 터다.

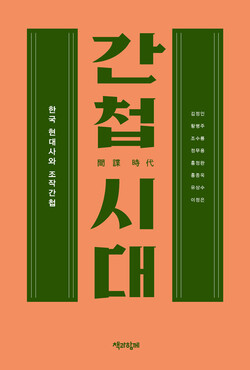

<간첩 시대>는 역사학자 여덟명이 여러 간첩 사건을 분석해 ‘간첩 조작’의 한국 현대사를 정면으로 마주한 책이다. 책은 분단 이후 남과 북이 정신없이 서로에게 공작원을 침투시키던 때부터 1980년대 민주화 시대가 열리고 ‘촛불 시민’이 나타난 오늘날까지 평범한 시민이 간첩으로 내몰리는 ‘간첩 시대’가 이어져 오고 있다고 강조한다. 마을 밖에 이리 떼가 있다는 거짓말을 이용해 촌장이 마을을 손아귀에 넣었다는 한 부조리극처럼, 한국의 ‘공안 권력’ 역시 ‘외부의 적’인 간첩을 앞세운 채 내부를 입맛에 맞춰 통제해왔다는 얘기다. 독재 세력이 유신 체제를 세우려 하던 시절도, 이후 들어선 민주화 정권이 여전히 진보단체의 결속을 우려하며 촉각을 곤두세우던 때도, 탄핵의 기로에 놓인 정부가 민심을 반전시키려 할 때도 ‘간첩’은 늘 존재했다.

간첩 조작 사건의 많은 피해자들은 어느날 갑자기 이유도 알지 못한 채 수감되고 수년간 고문을 받으면서 “내가 왜”라는 물음을 스스로에게 끝없이 던져야 했다. 이제는 그들의 곁에 서서 우리 사회를 되짚어나가야 한다고, 그래야만 현재진행형의 간첩 시대를 멈출 수 있다고 책은 말한다.

박윤경 기자

ygpark@hani.co.kr