스포티파이 플레이

스벤 칼손·요나스 레이욘휘부드 지음, 홍재웅 옮김/비즈니스북스·1만8000원

스웨덴이 배출한 세계적 기업. 애플과의 싸움에서 승기를 잡은 몇 안 되는 스타트업. 끝없이 추락하던 음반 산업을 살려낸 구원 투수. 오디오 스트리밍 기업 ‘스포티파이’를 수식하는 말들이다. 국내에는 아직 서비스가 출시되지 않아 낯설지만, 나라 밖에서 스포티파이는 같은 스웨덴 ‘출신’인 가구 공룡 ‘이케아’나 글로벌 패션 브랜드 ‘에이치엔엠’(H&M)만큼이나 유명한 기업이다. 전 세계 음악 청취자 셋 중 하나(35%)는 스포티파이를 이용해 음악을 듣고, 가입자는 3억명에 이른다.

<스포티파이 플레이>는 스웨덴 남쪽 도시 록스베드의 한 임대아파트에서 탄생한 기업이 어떻게 10여년 만에 세계인의 귀를 장악하게 됐는지 그 과정을 소상히 전하는 책이다. 스웨덴 경제 저널리스트 스벤 칼손과 요나스 레이욘휘부드가 기업 내부자료와 언론 보도, 관계자 인터뷰를 종합해 스포티파이의 출범부터 현황까지를 상세히 소개한다.

이야기는 2000년대 초반에서 시작된다. 1990년대 정점을 찍었던 음반 산업이 추락하기 시작한 바로 그 시점이다. 당시 음반 산업은 한국, 스웨덴 할 것 없이 불법 다운로드로 몸살을 앓고 있었다. 파일 공유 기술이 개발되자 대중들이 시디(CD)에 담긴 음원을 추출해 마구잡이로 공유했던 것이다.

방과 후 레크리에이션 센터 강사인 어머니 덕에 언제나 음악 속에서 성장했던 20대 초반 개발자 다니엘 에크는 “불법 다운로드를 척결하는 유일한 방법은 무료서비스뿐”이라는 결론에 도달하고, ‘합법적 무료’로 음악을 들을 수 있는 플랫폼을 만들기로 한다. 불법에 익숙한 대중을 합법의 영역으로 유도하기 위해서는 ‘합법적 무료’라는 징검다리가 필요하다고 본 것이다. 이 같은 계획에 마르틴 로렌손이 합류했다. 그는 이미 한 차례 광고 판매 스타트업을 성공시켜 자금력과 경험을 두루 갖춘 인물이었다. 두 사람은 열네 살의 나이 차를 극복하고 2006년 4월 스포티파이를 만들고 2008년 데스크톱 버전 서비스를 시작한다.

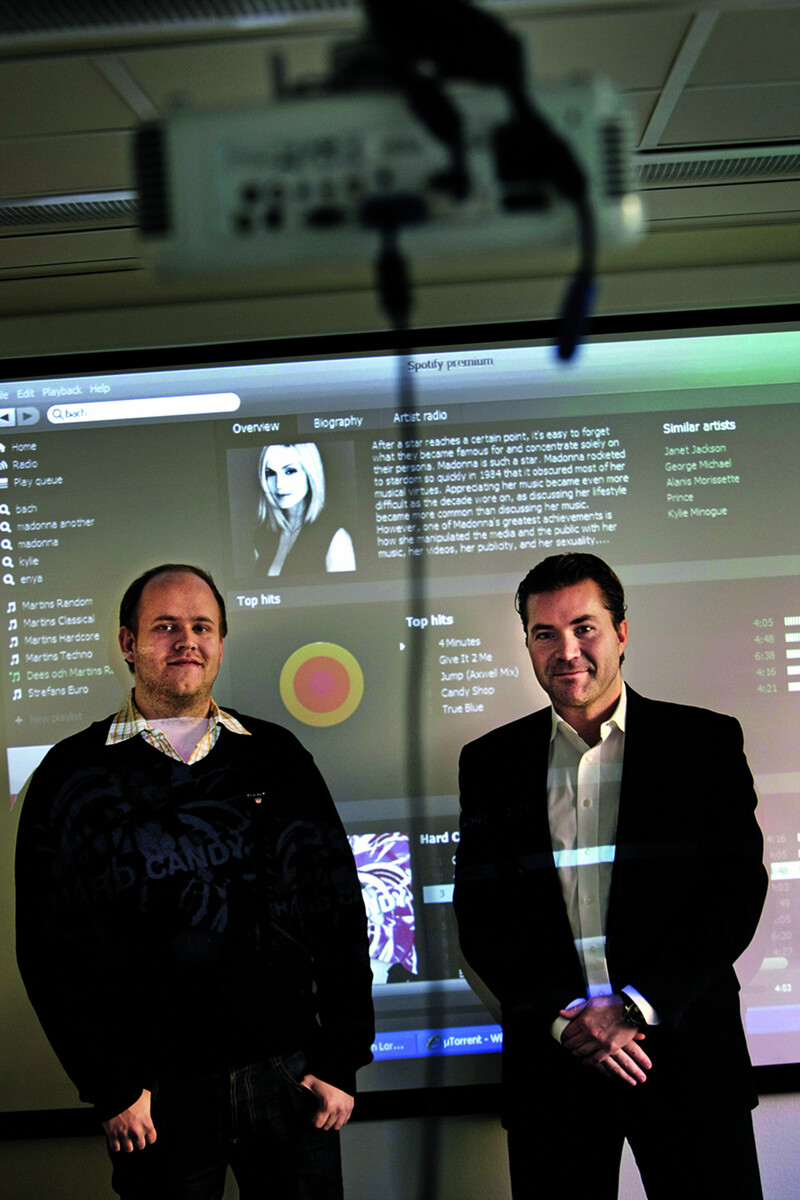

스포티파이 공동 창업자 다니엘 에크(왼쪽)와 마르틴 로렌손(오른쪽)이 2008년 서비스 화면을 띄운 스크린 앞에서 포즈를 취하고 있다. ⓒNiklas Larsson

애플이 차고에서 탄생했다면, 스포티파이는 다니엘 에크의 임대아파트에서 나왔다. 에크가 유년기와 성장기를 보낸 바로 그 공간이다. 출범 초창기의 분위기는 이렇게 묘사돼 있다. “방대한 데이터를 다운받느라 서버가 밤낮없이 돌아가서 아파트에 들어가면 마치 열대 지방처럼 열기가 후끈했다.”

이들이 후끈한 열정을 뿜어내며 몰두한 작업은 수도꼭지처럼 ‘틀면 나오는’ 빠른 스트리밍이었다. 음악 재생 시간을 0.2초까지 단축시킨 이들은 곧이어 수익모델을 설계했다. 기본적으로 무료로 음원을 제공하되, 광고를 피하고 싶은 이용자에게는 월정액을 받는다. 이렇게 거둔 이용료와 광고료의 70%는 음원 저작권자에게 지급한다. 애초에 “수백만명의 음악인이 자신의 예술로 먹고살 수 있”도록 하는 것이 에크의 목표였기 때문이다.

이처럼 음원 저작권자에게 합당한 이익을 준다는 확고한 방침에도 스포티파이는 음반사와 아티스트의 격렬한 저항에 시달렸다. 음원을 소비자에게 ‘무료’로 준다는 사실 때문이었다. 특히 2010년 미국 진출 때가 절정이었다. 스포티파이의 ‘무료 스트리밍’ 방식과 달리, ‘유료 다운로드’(한 곡당 99센트에 음원을 내려받는 것) 방식을 택했던 애플의 스티브 잡스는 경쟁사를 견제하기 위해 음반사를 만날 때마다 이렇게 물었다고 한다. “왜 여러분은 음악을 무료로 줘버리려고 하나요?” 음반사는 음반사대로 ‘저작권료 플러스 알파’를 요구하고, 아티스트는 잊을 만하면 스포티파이를 보이콧했다. 밥 딜런, 라디오헤드의 톰 요크, 콜드플레이, 테일러 스위프트 같은 전설적 아티스트가 자신의 음악을 플랫폼에서 거둬갔거나 일부만 돌려주기를 반복했다. 음반사에 지불한 저작권료가 아티스트 개인에게 ‘낙수’되지 않고 있다는 점을 문제 삼았는데, 이는 여전히 현재진행형이다.

간단히 생각해도, 돈 주고 사 와서 무료로 팔아 수지타산을 맞추기는 쉽지 않다. 스포티파이는 페이스북, 스웨덴 통신사 등과 영리한 협업을 통해 가입자를 초반 수천명에서 3억명까지 늘렸지만 막대한 저작권료 탓에 여전히 적자를 기록하고 있다. 이쯤 되면 저작권료를 낮추거나 무료서비스를 유료로 전환하거나 할 법도 하지만 아직은 초반 비즈니스 모델을 고수하고 있다. 아티스트에게는 합당한 대가를, 소비자에게는 합법적 무료를 보장하겠다는 초심이자, 무모한 이상을 놓지 않는 것이다. 무료로 이용자를 끌어모았다가 순식간에 유료로 전환해버리는 일부 플랫폼과 스포티파이가 차별화되는 지점이다.

적자폭은 기술력으로 메꾼다. 0.2초 스트리밍으로 소비자를 사로잡았듯, 더 나은 이용자 환경을 제공해 더 많은 이용자를 끌어들이는 것이다. ‘디스커버 위클리’(discover weekly)가 대표적이다. 스포티파이 이용자 재생 이력과 직접 만든 15억 개의 플레이리스트를 활용해 음악을 큐레이션 하는데 ‘취향 저격’에 능한 건 물론, 작은 음반사나 인디 아티스트의 음악에 더 “편파적”이어서 신인 아티스트 발굴 무대가 된다. 소수자 혐오·성폭행·살인 등 사회적 문제를 일으킨 아티스트의 음악을 “스포티파이에서 내쫓은” 결정도 전향적이라는 평가를 받고 있다.

다니엘 에크는 1983년생, 한국 나이로 38살에 불과하고 스포티파이는 지금도 활발히 지구촌 음악 영토를 개척하고 있다. 한창 성장 중인 기업이라는 걸 감안해서인지, 지은이들은 이 기업의 성공 비결을 섣불리 결론 내리지 않는다. 그저 과하다 싶을 만큼 상세하게 그들의 족적을 좇을 뿐이다. 때문에 ‘일타강사’처럼 이 기업의 성공 비결을 짚어주길 기대한다면 다소 실망할 수 있다. 반대로 지은이의 렌즈를 통과하지 않은, 있는 그대로의 스포티파이 창업·성장기를 접하고 싶은 독자에게는 나쁘지 않은 참고서가 될 듯하다.

최윤아 기자

ah@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)