휠체어 탄 소녀를 위한 동화는 없다: 이야기를 통해 보는 장애에 대한 편견들

어맨다 레덕 지음, 김소정 옮김/을유문화사·1만6000원

“디즈니 만화 영화에서 아리엘은 다리와 목소리와 왕자를 모두 얻는다. 그러나 안데르센이 쓴 원작 <인어공주>에서는 그 모든 것을 하나도 얻지 못한 채 죽어 버린다. (…) 나 같은 장애 소녀는 어떤 희망을 품으며 살 수 있을까?”

장애를 다룬 동화에는 두 종류의 결말만 있다. 장애를 ‘극복’하면 해피엔딩을 맞는다. 반대로 장애를 극복하지 못하면 처참한 비극으로 끝난다. 문제는 요정이 마법을 부려 손쉽게 장애를 극복할 수 있는 동화의 세계와 달리, 현실에서 장애가 말끔히 사라지는 일은 거의 존재하지 않는다는 점이다. 그래서 휠체어를 탄 소녀에게 동화 속 해피엔딩은 새드엔딩이나 매한가지다. 양쪽 어디에도 희망은 없다.

<휠체어 탄 소녀를 위한 동화는 없다>는 동화가 장애를 바라보는 납작한 시선이 현실을 살아가는 장애인의 삶을 어떻게 짓누르는지 보여주는 책이다. 캐나다 작가 어맨다 레덕은 독일의 그림(Grimm) 형제와 안데르센 동화, 디즈니의 만화 영화는 물론 “21세기 업데이트된 동화”라 불리는 마블 시리즈까지 다양한 종류의 동화를 망라해 “동화가 장애를 비하하는 온상이 되어왔다”는 점을 고발한다. 뇌성마비를 가진 작가는 <인어공주> 아리엘처럼 “걸을 때마다 칼날 위에 서 있는 것 같은 고통을 느끼”고, 절뚝거리며 걷는 지은이는 동화와 현실을 바쁘게 오가며 논의를 전개시킨다. 동화 문장과 줄거리, 지은이의 진료기록, 동료 장애인과의 인터뷰가 수시로 교차되는데, 마치 “동화가 말하는 그런 장애는 세상에 없다”고 항의하는 듯하다.

<해리포터> 시리즈에 절대악으로 등장하는 볼드모트. 워너브라더스 코리아

동화는 우리에게 무언가를 가르쳐 주기 위해 존재한다. 보통 그 가르침은 권선징악이다. 선행을 하면 복을 받고, 악행을 하면 불운을 겪게 된다는 교훈이다. 이때 장애는 선행의 대상이자, 악행의 결과로 소비된다. 예컨대, 가브리엘 수잔 바르보 드 빌뇌브의 원작 <미녀와 야수>를 보자. 주인공 벨은 “사람보다 못한 존재에게 연민을 느꼈고, (…) 정말로 큰 호의를 베풀고 싶어” 야수의 청혼을 받아들인다. 그러자 야수는 저주에서 풀려 멋진 왕자님으로 변한다. “의무 때문에 행한 일이 정말로 즐거운 결과를 냈다는 사실을 알게 된 (…) 벨은 정말로 기뻤다.” 장애는 선행으로 손쉽게 치유할 수 있는 무언가가 된다. 그러나 현실에서 그런 기적 같은 치유는 일어나지도, 기대되지도 않는다. 지은이는 작가 로라 도워트의 글(‘나의 사지마비 남편과 나에 관해 세상이 잘못 알고 있는 것들’)을 인용한다. “한밤중에 깨어나 누운 채로 기적 같은 치유를 바라거나 구원해 달라고 애원하지는 않는다. 내가 원하는 건 휠체어가 올라갈 수 있는 경사로다. (…) 내가 꿈에서 보는 건 그가 걷는 모습이 아니다. 그가 상처받지 않는 모습을 본다.”

영화 <말레피센트> 한 장면. 월트디즈니컴퍼니 코리아

반대로 장애는 악행에 대한 처벌로 그려지기도 한다. <미녀와 야수> 속 왕자는 누추한 행색으로 성을 찾은 한 노파를 야멸차게 내쳤다가 야수가 되는 ‘저주’에 걸린다. 그리고 “벨을 통해 상냥함과 겸손의 가치를 배우고 나서야” 왕자의 모습을 되찾는다. 지은이는 “병에 분명한 도덕적 의미를 부여하는 것보다 가혹한 일은 없다”는 수전 손택의 글을 인용하면서 “장애를 은유로 읽는 것은 장애를 추상화한다는 점에서 그 자체로 장애를 말소하는 행위”라고 지적한다. 더불어 단호히 고한다. “나의 장애는 단 한 번도 다른 것을 상징하지 않았다.”

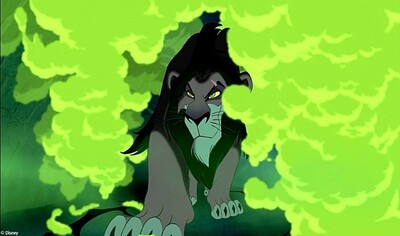

<라이온 킹>(1994) 악당 스카. 브에나비스타 코리아

동화에는 언제나 용감한 주인공이 있고, 그를 방해하는 악당이 있다. 장애는 악당의 ‘표식’으로 활용되곤 한다. <잠자는 숲속의 공주>의 마녀 말레피센트는 초록색 얼굴에 뿔이 달렸다. <라이온 킹> 악당 스카는 한쪽 눈에 기다란 상처가 있고 이름 자체도 흉터다. <헨젤과 그레텔>의 마녀는 목발을 짚고 있고 <해리 포터> 시리즈의 절대 악 볼드모트는 얼굴이 변형됐다. 이런 예시는 수도 없이 많다. 오죽하면 지난 2018년 영국에서는 얼굴 장애를 악당의 표식으로 활용한 작품 리스트를 발표하는 ‘나는 당신의 악당이 아니다(I Am Not Your Villain)’ 캠페인까지 있었다. “동화를 통해 개념화된 아름다움과 선함이라는 관점이 실제 세상에서 작동하는 아름다움과 선함에 관한 생각에 영향을 미치기란 어렵지 않다.” 이야기는 고체가 아니다. 액체 혹은 기체다. 그만큼 인간의 내면에 쉽게 스민다는 뜻이다. 때문에 장애로 악당을 시각화하는 이런 타성에 젖은 묘사는 아직 정의관이 형성되지 않은 어린 독자에게 ‘다름’을 ‘나쁨’으로 인식하게 할 소지가 다분하다는 점에서 문제적이라고 작가는 지적한다.

<미녀와 야수>(2017)의 야수. 사진 월트디즈니컴퍼니 코리아

동화가 장애를 다루는 방식에서 시작된 논의는 사회가 장애를 어떻게 이해해야 하느냐에 대한 논의로 확장된다. “이야기는 그런 문화에도 ‘불구하고’ 생겨나는 것이 아니라, 그런 문화이기 ‘때문에’ 생겨나는 결과물”이기 때문이다. 문화가 비뚤어졌는데 이야기가 곧을 수는 없다. 지은이가 꿈꾸는 세상은 거창하지 않다. “장애인의 삶은 다양하고 풍성하다는 사실을 이해해달라.” 장애 때문에 비참할 거라고 단정하지도, 장애에도 ‘불구하고’ 행복하라고 압박하지도 말고 “다른 사람들(비장애인)만큼이나 ‘열린 운명이 존재하는 삶’을 살 자격이 있음을 인정해달라”는 호소다. 해피엔딩이든 새드엔딩이든 장애인에게는 닫힌 결말이라는 것이다.

“나는 바다로 뛰어들어야 하는 결말을 원하지는 않지만 모든 어려움이 사라지고 모든 것이 완벽해지는 결말도 원하지 않는다. 내가 원하는 이야기는 왕자가 목소리를 잃은 여자와 소통하는 방법을 찾는 이야기다. (…) 그런 이야기야말로 말해져야 할 가치가 있는 동화다.”

최윤아 기자

ah@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)