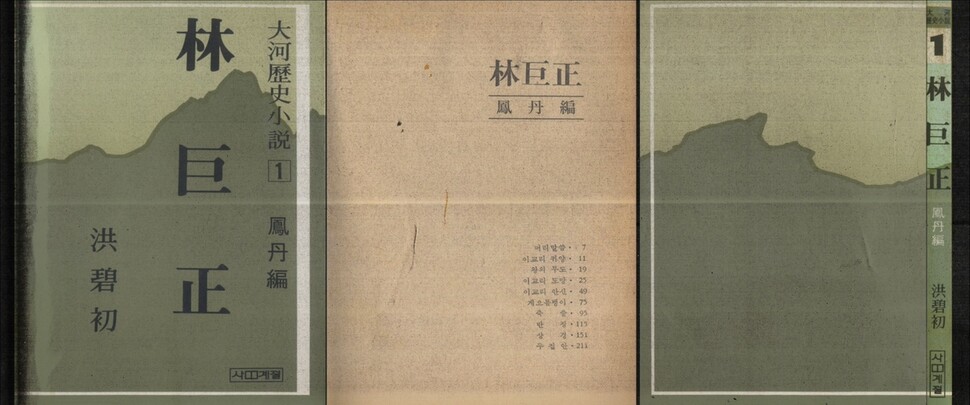

영화 ‘페이오프’에 담긴 벽초 홍명희의 ‘임꺽정’ 초판. 에무시네마 제공

“저희(사계절출판사)는 부채의식에서 헤어나 본 적이 없어요. 저작권 문제가 풀리지 않았기 때문에 김영종 대표가 통일부에도 신청을 했지만 거절당하고 (…)”

“분단에서 비롯된 복잡한 문제기 때문에 한번에 바로잡아질 수는 없죠. 작가가 북에 있기 때문에 작품이 묻히게 되고. (…) 할아버지가 생존해 계신다면 (남한 독자들에게 ‘임꺽정’을 알린 것에 대해) 고마운 인사를 직접 하셨으리라고 생각합니다.”

지금 같은 남북관계 경색 국면에서는 도로 “꿈같은 일”이 된 남북한 저작권 협상 테이블. 벽초 홍명희의 ‘임꺽정’을 출간했던 사계절출판사 강맑실 대표와 벽초의 손자인 작가 홍석중이 2005년 개성에서 만나 나눈 이야기 중 일부다. 세상에 처음으로 공개되는 이 대화를 비롯해 1980년대 남북 문화교류와 출판의 자유에 물꼬를 튼 ‘임꺽정’ 출간 과정을 다룬 20분짜리 단편영화 ‘페이오프’가 다음달 11일 개봉한다.

영화 ‘페이오프’에 담긴 2005년 사계절출판사와 저작권자 홍석중 작가와의 만남. 에무시네마 제공

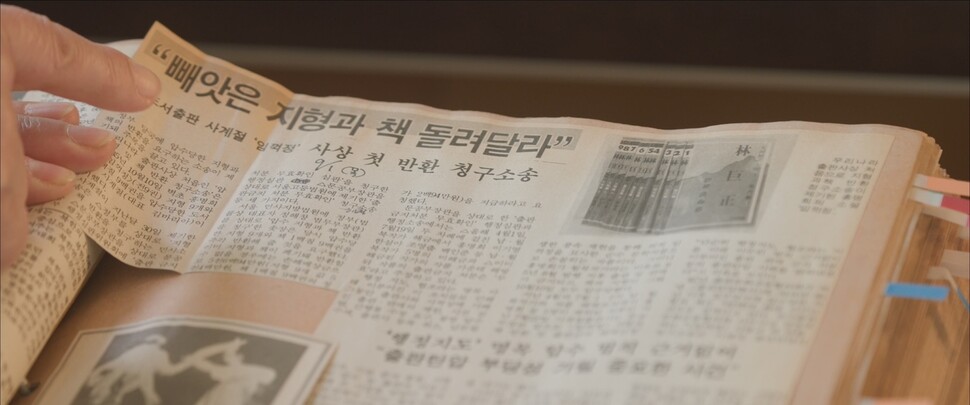

수많은 출판물에 ‘불온서적’ 딱지를 붙이고 판매금지와 압수 조치, 출판사 대표 구속 등이 흔하게 벌어지던 시절인 1985년 사계절출판사는 군사정권의 탄압을 피해 “군사작전”처럼 기습적으로 ‘임꺽정’을 출간했다. 하지만 안기부와 문화공보부는 책 1000질과 인쇄를 위한 글자 형태 틀인 지형을 기어이 압수했고 출판사는 국가를 상대로 책 반환청구 소송을 걸어 다윗과 골리앗의 싸움처럼 드라마틱한 승리를 끌어낸다. 이 재판은 이후 월북 작가들의 작품이 남한 독자들에게 소개되는 데 결정적인 역할을 했다. 25일 시사회 뒤 열린 간담회에서 강맑실 대표는 “당시 책을 압수당하지 않기 위해 비밀 창고에 보관하고 신문 광고도 기습적으로 했던 기억이 난다. 당시 정부의 분위기를 파악한 동아일보는 광고 게재를 거절했는데 조선일보는 상황을 모르고 게재를 했다가 관계자들이 고초를 겪기도 했다”며 “김영종 당시 대표가 승합차에 ‘임꺽정’ 수십질을 싣고 가 조선일보 편집국에서 직접 팔고 오기도 했고 독자들의 관심이 뜨거웠다”고 회고했다. ‘임꺽정’은 출간 뒤 100만부 이상 판매됐다.

‘임꺽정’은 남북한 저작권자와 출판사가 처음 이룬 저작권 합의라는 점에서도 큰 의미를 지닌다. ‘임꺽정’이 출간된 1985년은 남북한 모두 저작권 개념이 확립되지 못했던 때로 저작권 보호 국제조약인 베른협약에 남한은 1996년, 북한은 2003년 가입했다. 이후 남쪽은 민간기구인 남북경제문화협력재단이 북한을 상대로 하는 저작권 문제를 협의해 2005년 사계절출판사와 홍석중 작가의 만남을 실현시켰다. 사계절출판사는 당시 협상을 통해 10년간의 저작권 사용료 1만5000달러를 지불했다. ‘페이오프’는 당시의 사진, 영상 기록물들과 출판사 관계자 인터뷰, 또 당시 국가를 상대로 한 소송 과정 등을 상세하게 보도한 한겨레 신연숙·최재봉 기자, 남북경제문화협력재단 실무책임자 신동호 시인 등의 증언을 통해 당시의 상황을 복기했다.

영화 ‘페이오프’에 담긴, 국가를 상대로 한 사계절출판사의 소송을 다룬 당시 한겨레 보도 사진. 에무시네마 제공

강맑실 대표는 “‘임꺽정’은 1985년에 출간돼서 팔린 책이 아니라 현재 우리와 함께 살아가고 있는 책이다. 정치 권력과 남북문제의 핵심이 이 책의 출간을 둘러싼 이야기에 녹아 있다고 생각한다. 이 영화가 던지는 남북관계의 문제나 평화롭게 풀어가야 하는 과제에 대한 질문들이 여느 때보다 지금 더 절실하게 느껴지는 시점”이라고 말했다.

25일 오전 서울 광화문 에무시네마에서 열린 ‘페이오프’ 간담회. 에무시네마 제공

현재 북한 문학 작품뿐 아니라 방송 저작권료 등으로 남북경제문화협력재단에 쌓여 있는 저작권료는 23억원에 이르지만 남북한 관계 악화로 북한에 지불할 길은 요원하다. ‘페이오프’를 연출한 강상우 감독은 “책 한권이 완성되는 데 얼마나 많은 사람들의 마음이 모여야 하는지, 그리고 책 한권에 담긴 한국 사회와 남북관계의 변화를 영화를 통해 보여주고 싶었다”고 말했다.

김은형 선임기자

dmsgud@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)