2017년 경주 월지 옆 동궁터 유적에서 발굴 뒤 공개된 3호 우물의 내부 모습. 깊이 7.2m, 너비 1.2~1.4m의 석축 우물로 안에서 고려전기 아이와 성인의 유골 4개체와 숱한 동물들의 뼈가 나와 눈길을 끌었다.

옛 신라 궁궐의 우물 안에서 후대인 고려시대 살았던 아기, 아이 둘, 30대 성인의 뼈가 잇따라 나왔다. 유골 상태는 좋았다. 섭취한 음식물, 발육 정도, 근육 상황까지 파악할 수 있었다. 그런데도 이들이 왜 숨졌는지, 어떻게 우물에 묻혔는지는 알 수 없다고 한다. 900여년 전 우물 속에서 무슨 일이 벌어졌던 걸까.

요즘 문화재 학계에서는 신라 고도 경주의 왕궁터 우물에 묻힌 고려인 4명을 둘러싼 수수께끼를 놓고 이야기꽃이 한창이다. 논의는 2017년 9월로 거슬러 올라간다. 당시 국립경주문화재연구소는 경주 월지(안압지) 동쪽의 옛 왕태자 거처인 동궁 터 발굴 현장의 3호 우물 구덩이에서 아기, 유아, 소아, 성인의 유골이 나란히 발견된 사실을 공개했다.

7.2m 깊이의 우물 바닥엔 생후 6개월 미만의 아기 유골, 3~5m 깊이 중간 부분에는 3살가량 아이와 7~8살 소년 유골, 가장 위쪽인 2.9~3m 깊이 지점에 골격이 발달한 30대 남성 유골이 확인됐다. 연구소 쪽은 모두 고려시대 사람이라는 것만 확인될 뿐, 이들의 가족 관계 여부와 우물에 들어간 경위 등은 알 수 없다고 밝혀 궁금증을 낳았다.

그뒤 3년이 흘렀다. 이달초 국립경주문화재연구소는 2007년부터 지금까지 이어져온 동궁터 유적 조사·연구 성과를 정리해 담은 종합보고서를 발간하면서 우물에 매장된 인골에 얽힌 세부 분석 정보도 내놓았다.

700쪽 넘는 방대한 보고서 내용들 가운데 인골 관련 부분의 분석 자료들을 요약하면 이렇다. 우선 갓난아기와 3살 전후의 유아, 8살 소년과 30대 어른은 시차를 두고 각각 따로 묻혔다. 성인 남자는 쌀·보리·콩 등 곡물을 먹었고, 갓난아기와 유아는 모유를 먹은 흔적이 보인다. 하지만 어떻게 숨졌고, 왜 우물에 묻혔는지에 대한 의문에 대해 보고서는 여전히 답을 내놓지 못했다. 연구소는 4개체 인골들의 디엔에이(DNA) 분석도 시도했으나 뼈의 변질 등 시료의 한계 탓에 혈연 관계를 입증할 근거를 확보하는 데는 실패했다. 인골의 최후 상황을 둘러싼 억측만 무성해지는 상황이 된 셈이다.

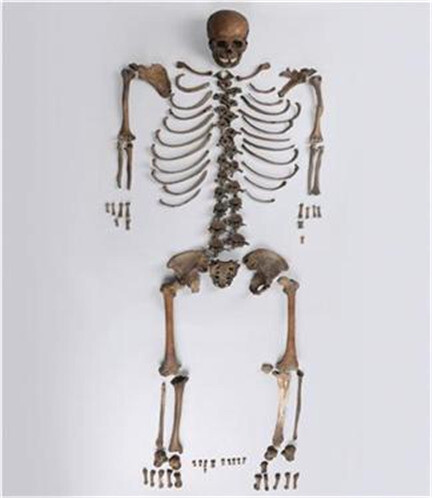

동궁터 유적 3호 우물에서 나온 고려시대 성인 남자의 뼈.

국내 고대 우물에서 인골이 나온 사례는 과거에도 있었다. 2000년 인왕동 국립경주박물관 미술관 터를 구제발굴하다 신라 우물터가 나왔는데, 12m 넘는 깊이의 우물 안에서 제례용으로 희생된 듯한 아이 유골이 온전하게 나와 세상을 놀라게 했다. 함몰된 두개골 아래에서 아이의 오른손 뼈 흔적이 발견돼 산 채로 우물에 던져지면서 물 속에서 바닥을 짚으려 한 몸짓을 확인할 수 있었다. 뼈 주변에 제물로 던진 듯한 소의 갈비뼈도 다량 나와 제의에 희생됐다는 설이 설득력을 얻었다. 수년 전 월성 성벽 발굴 과정에서도 벽 안에 의도적으로 매장된 듯한 인골이 나와 고대인들이 시설물 축조 때 인신 희생 제의를 벌였다는 사실이 드러난 바 있다.

흥미로운 건 고려시대에도 월지 동궁이 터 위에 새 건물을 지은 흔적 없이 방치됐다는 점이다. 이는 층위 등에 대한 고고학적 조사를 통해 분명하게 입증된다. 우물 내부의 식물 식생 조사에서도 고려 이후엔 야생 덩굴식물이 마구 자란 흔적이 나타났다. 따라서 우물에 들어간 고려인 유골은 시설물 신축을 의식한 제례의식의 희생물은 아니다. 13세기 몽골군 침입 때 희생된 것이란 추측도 있으나, 유골의 방사성동위원소 분석으로 추정한 생존 연대가 고려전기인 1029~1154년 사이로 나와 시기상 분명한 차이가 난다.

남은 가능성은 뭘까. 우선 우물을 무덤으로 썼다는 가설은 학계에서 의견이 엇갈린다. 김현희 국립제주박물관 학예실장은 2017년 동궁 우물 출토 인골에 대한 연구세미나에 참석해 “중국에선 무덤으로 재활용한 전례가 있어 우물 폐기 의식을 한 뒤 무덤으로 돌려썼을 가능성이 있다”는 견해를 냈다. 반면, 한국 고고학회 회장인 박순발 충남대 교수는 “우물은 고대부터 인간 공동체 생존을 위한 필수 시설이다. 망자 무덤으로 쓴다는 건 있을 수 없는 가정이고, 국내 다른 유적에도 전례가 전혀 보이지 않는다”고 단언했다.

경주 동궁 우물터에서 출토된 30대 고려인 남성의 인골을 생전 모습대로 복원한 모습. 2017년 국립경주문화재연구소가 3차원 입체 그래픽 기술로 복원해냈다.

또 다른 가능성은 변란이나 범죄에 희생돼 매장됐거나 우물로 함께 피신했다가 숨졌을 가능성이다. 솔깃한 추론이지만, 인골 분석을 맡았던 김재현 동아대 교수는 고개를 저었다. 성인 남자와 아이들 인골이 나온 위치가 3m 가까이 차이가 나고, 아이들 인골 또한 위치가 따로 떨어져 있어 한날한시에 묻혔을 가능성은 별로 없다는 얘기다. 김 교수는 “20년 이상 인골을 분석해왔지만, 이번 인골의 출토 상황은 너무나 독특하다. 온갖 상상을 할 수 있겠지만, 죽은 자는 말이 없으니 학문적으로 밝혀지지 않은 것엔 입을 다물 수밖에 없다”고 말했다. 노형석 기자

nuge@hani.co.kr, 사진 국립경주문화재연구소 제공

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)