랜섬

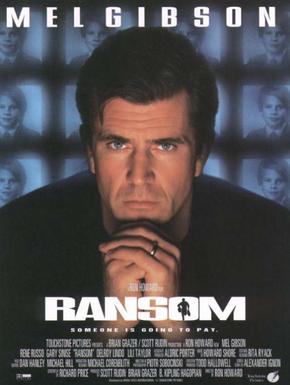

영화 <그놈 목소리>를 보고나서 론 하워드의 <랜섬>이 생각난 것은 어쩌면 당연하다. 남 부러울 것 없는 가정, 갑자기 찾아온 불행, 부부의 불화, 수사당국의 무능력 등 두 영화는 닮은 점이 참 많기 때문이다. 생각해보면 이런 요소들은 두 영화 뿐 아니라 유괴를 소재로 하는 대부분의 영화에서 갈등을 만들기 위해 즐겨 사용하는 장치라고 할 수 있을 것 같다. 그런데 다른 영화도 아니고 하필 <랜섬>이 생각난 것은 다른 이유 때문이다.

<랜섬>이 국내에 개봉한 1996년 겨울, 난 고등학교 3학년이었다. 예비 대학생이라기 보다는 예비 재수생이라는 말이 적합할 만큼 수능시험을 망친 후 였지만 혹시나 하는 기대에 성적이 나오기 전까지 무척 열심히 술을 마시고 다녔다. 하지만 성적표가 나오던 날, 내가 숨을 곳은 영화관 밖에 없었다. 나를 받아줄 곳은 영화관 뿐이라는 생각, 그 참담한 외로움에 영화를 고를 여유따위는 없었다. 당시 광주의 극장은 지정좌석제가 아니어서 아무 때나 입장할 수 있었고 마지막회까지 있을 수 있었다. 그렇게 <랜섬>을 세번 연속으로 봤다. 그리고 영확관 문을 나서던 늦은 밤, 밖에는 마치 드라마처럼 눈이 날리고 있었고, 난 부모님을 생각했다. 내가 두려운 것은 대학을 못가는 것이 아니었다. 내가 가장 두려웠던 것은 부모님의 실망이었다. 하지만 <랜섬>을 세번이나 보니 부모님이 원하시는 것은 나의 무사귀환이라고 믿게 되었다. 나가 죽으라는 말을 하실지라도 본심은 그렇지 않을 것이다. 그렇게 나는 집으로 돌아갔다. 가출이라도 할 마음에 본 영화가 다시 집으로 발길을 돌리게 한 셈이다.

그놈 목소리

영화 <그놈 목소리>를 보고 <랜섬>이 생각나고, <랜섬>을 봤던 그 때가 생각나고, 그 때 부모님 마음이 생각났다. 그리고 10년이 지났지만 난 여전히 철 없는 아들이다. 하지만 10년동안 부모님은 많은 실망을 거듭하며 이제는 부족한 자식과 타협하는 방법을 아신듯 하다.

영화를 보며 가장 가슴이 아팠던 것은 자식을 찾으려는 부모의 절절함이었다. 부모에게는 수단과 방법을 가리지 않고 자식을 찾는 것이 먼저인데, 경찰은 범인을 잡는 것이 목표다. 이 두가지 목표의 방향은 같을 수도 있지만 전혀 다를 수도 있을 것이다. 부모는 돈을 줘도, 범인을 놓쳐도, 자식이 돌아오는 것이 문제의 해결이라고 생각하지만 경찰은 범인을 잡으면 모든 문제가 해결될 것이라고 생각한다. 동일한 문제에 해결의 관점은 다른 것이다. 동상이몽, 돌아오지 않는 자식에 애가 타는 부모는 무능력한 경찰에 더 애가 탄다. 그렇다면 범인은 어떤 생각을 할까? 대부분 원하는 액수의 돈을 받고, 유괴한 아이를 돌려보내고 흔적도 없이 사라지는 것을 바랄 것이다. 그렇게 한다면 죄책감도 덜 하겠지. 자식의 안위가 달린 문제에 정의는 존재하지 않는다. 과연 부모가 자식의 안전을 위해 믿어야 할 사람은 범인인가, 경찰인가? 물론 경찰이어야 마땅하지만 답답한 마음에 이런 위험한 생각도 잠시 해 보았다.

유괴범은 반드시 잡힌다

자식을 잃은 부모의 아픔을 짐작이나 할 수 있을까, 영화를 만든 박진표 감독은 그 부모의 아픔이 사회의 아픔으로 느껴지기를 바란다고 연출의 변을 밝혔다. 그의 바램처럼 이 아픔에 우리 사회가 공감하기 시작한다면 어딘가 살고있을 범인의 모습은 포착될 것이다. 설사 그 실체가 잡히지 못할 지라도 그는 마음의 감옥에서 평생을 썩어야 할 것이다. 유괴는 결코 다시는 일어나지 않아야 할 불행한 일이다. 유괴범은 반드시 잡힌다.

(*이 기사는 네티즌, 전문필자, 기자가 참여한 <필진네트워크> 기사로 한겨레의 입장과 다를 수 있습니다.)

그놈 목소리

영화 <그놈 목소리>를 보고 <랜섬>이 생각나고, <랜섬>을 봤던 그 때가 생각나고, 그 때 부모님 마음이 생각났다. 그리고 10년이 지났지만 난 여전히 철 없는 아들이다. 하지만 10년동안 부모님은 많은 실망을 거듭하며 이제는 부족한 자식과 타협하는 방법을 아신듯 하다.

영화를 보며 가장 가슴이 아팠던 것은 자식을 찾으려는 부모의 절절함이었다. 부모에게는 수단과 방법을 가리지 않고 자식을 찾는 것이 먼저인데, 경찰은 범인을 잡는 것이 목표다. 이 두가지 목표의 방향은 같을 수도 있지만 전혀 다를 수도 있을 것이다. 부모는 돈을 줘도, 범인을 놓쳐도, 자식이 돌아오는 것이 문제의 해결이라고 생각하지만 경찰은 범인을 잡으면 모든 문제가 해결될 것이라고 생각한다. 동일한 문제에 해결의 관점은 다른 것이다. 동상이몽, 돌아오지 않는 자식에 애가 타는 부모는 무능력한 경찰에 더 애가 탄다. 그렇다면 범인은 어떤 생각을 할까? 대부분 원하는 액수의 돈을 받고, 유괴한 아이를 돌려보내고 흔적도 없이 사라지는 것을 바랄 것이다. 그렇게 한다면 죄책감도 덜 하겠지. 자식의 안위가 달린 문제에 정의는 존재하지 않는다. 과연 부모가 자식의 안전을 위해 믿어야 할 사람은 범인인가, 경찰인가? 물론 경찰이어야 마땅하지만 답답한 마음에 이런 위험한 생각도 잠시 해 보았다.

유괴범은 반드시 잡힌다

자식을 잃은 부모의 아픔을 짐작이나 할 수 있을까, 영화를 만든 박진표 감독은 그 부모의 아픔이 사회의 아픔으로 느껴지기를 바란다고 연출의 변을 밝혔다. 그의 바램처럼 이 아픔에 우리 사회가 공감하기 시작한다면 어딘가 살고있을 범인의 모습은 포착될 것이다. 설사 그 실체가 잡히지 못할 지라도 그는 마음의 감옥에서 평생을 썩어야 할 것이다. 유괴는 결코 다시는 일어나지 않아야 할 불행한 일이다. 유괴범은 반드시 잡힌다.

(*이 기사는 네티즌, 전문필자, 기자가 참여한 <필진네트워크> 기사로 한겨레의 입장과 다를 수 있습니다.)

| 한겨레 필진네트워크 나의 글이 세상을 품는다

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)