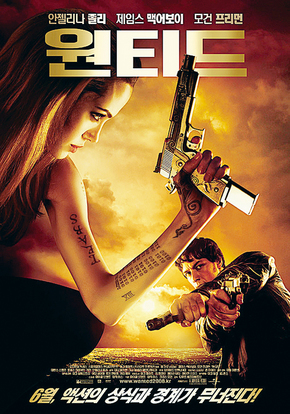

〈원티드〉

[리뷰] 티무르 베크맘베토브 감독 <원티드(Wanted)>

안젤리나 졸리가 출연하는 영화가 거의 다 그렇듯이 <원티드>도 참 대단한 액션영화다. 그런데 이 영화가 다른 액션영화와조금 달라 보이는 것은 소소한 일상의 평범한 회사원이 폭력이라는 전복수단을 통해서 반(反)현실적인 허구의 세계로 진입을 한다는 내러티브다. <원티드>는 일상과 현실을 동시에 전복하고 허구의 가치와 진정성을 옹호하는 영화이다. 허구는 어떠한 현실보다 더 현실스럽다.

<원티드>는 교묘하게 영화들의 약속을 위반하고 있다. <매트릭스>의 전반부를 패러디해 놓은 듯한 도입부는 교묘하게 관객들의 의식에서 현실/허구의 이항대립 관계를 분쇄해 버린다. 그리고는 허구보다 더 허구적인 상상의 이미지와 드라마들로 전개된다. 허구는 어떠한 허구보다 더 허구스럽다.

<원티드>의 매력은 도처에 숨겨진 장치들이 관객을 미혹에 빠뜨리고 폭력의 회로에 접속시킨다는 점이다. 반쾌락주의와 수동성에 이미 길든 관객들은 영화에 접속된 시간내내 무장해제되고 재무장되며 허구적 쾌락의 탐닉으로 몰입시킨다. 이런 경향은 최근 영화의 로드리게즈, 타란티노, 워쇼스키 형제 등과도 연관되어 있다.

그렇다고 <원티드>를 완전히 새로운 영화라고 보기는 어렵다. 새로운 취향과 정서를 색다른 영상으로 잡아내기는 하지만 <원티드>의 쟝르는 어디까지나 할리우드 블록버스터 영화다. 영화의 스트리라인을 이끄는 테마가 정의와 복수라는 고전적인 테마에 여전히 종속되어 있으며, 할리우드 영화의 관행처럼 정의는 온갖 난관 끝에 승리하며, 그 승리는 지극히 개인적인 것에 함몰되어 있다. 이야기 구조는 그렇다.

대부분의 할리우드 액션영화들은 "정의의 승리", 또는 "복수의 완수"라는 기본 뼈대를 가지는 경우가 많다. 그러면서도 표방하는 것은 리얼리즘적 영화 목표들이다. 그런데 현실을 들여다 보면 너무나 많은 경우에 정의는 실현되지 않고 복수는 실정법상의 처벌을 받을 뿐이다. "정의의 승리"와 "복수의 완수"는 결코 리얼리즘적 이야기구조가 아닌 것이다. 그건 단지 할리우드 영화의 이야기관행일 뿐이다. 공교롭게도 <원티드>도 그런 이야기적 장치가 등장한다. 할리우드라는 제작 시스템의 영향과 관행에서 전적으로 벗어날 수 없다는 점이다. 그런데 조금 다른 점은 <원티드>는 자신들을 허구의 잔여라고, 또한 허구보다 더 허구적인 존재라고 선언을 이미 하고 있다. 불필요하게 리얼리즘 같은 것을 표방하지 않는다. 상품으로 존재하면서 관객들에게 비용만큼의 '찰나적' 재미를 제공하겠다는 주의(主義)다. <원티드>도 최근의 이런 경향의 영화들 처럼 "경쾌한 폭력"을 구성하고 있다. 폭력을 마녀화시키지도 미화시키지도 않는다. 마치 음악을 연주하듯 폭력의 스텝을 밟는다. 그래서 피가 튀고 살점이 드러나지만 영화는 경쾌하기만 하다. 또 한가지, 전혀 장중하지도 않다. 경쾌한 폭력은 가볍기만 하다. 이런 것은 포스트모더니즘적 사유와 닿아있음을 알 수 있다. 그러나 스펙타클의 현시라는 고전적 주장과는 거리를 둔다. 영화가 보여주는 것은 이미 영상위의 재현 그자체외에는 그 무엇도 아님을 당연히 주장하는 영화의 자기주장이다. (*이 기사는 네티즌, 전문가, 기자가 참여한 <블로그> 기사로 한겨레의 입장과 다를 수 있습니다.)

대부분의 할리우드 액션영화들은 "정의의 승리", 또는 "복수의 완수"라는 기본 뼈대를 가지는 경우가 많다. 그러면서도 표방하는 것은 리얼리즘적 영화 목표들이다. 그런데 현실을 들여다 보면 너무나 많은 경우에 정의는 실현되지 않고 복수는 실정법상의 처벌을 받을 뿐이다. "정의의 승리"와 "복수의 완수"는 결코 리얼리즘적 이야기구조가 아닌 것이다. 그건 단지 할리우드 영화의 이야기관행일 뿐이다. 공교롭게도 <원티드>도 그런 이야기적 장치가 등장한다. 할리우드라는 제작 시스템의 영향과 관행에서 전적으로 벗어날 수 없다는 점이다. 그런데 조금 다른 점은 <원티드>는 자신들을 허구의 잔여라고, 또한 허구보다 더 허구적인 존재라고 선언을 이미 하고 있다. 불필요하게 리얼리즘 같은 것을 표방하지 않는다. 상품으로 존재하면서 관객들에게 비용만큼의 '찰나적' 재미를 제공하겠다는 주의(主義)다. <원티드>도 최근의 이런 경향의 영화들 처럼 "경쾌한 폭력"을 구성하고 있다. 폭력을 마녀화시키지도 미화시키지도 않는다. 마치 음악을 연주하듯 폭력의 스텝을 밟는다. 그래서 피가 튀고 살점이 드러나지만 영화는 경쾌하기만 하다. 또 한가지, 전혀 장중하지도 않다. 경쾌한 폭력은 가볍기만 하다. 이런 것은 포스트모더니즘적 사유와 닿아있음을 알 수 있다. 그러나 스펙타클의 현시라는 고전적 주장과는 거리를 둔다. 영화가 보여주는 것은 이미 영상위의 재현 그자체외에는 그 무엇도 아님을 당연히 주장하는 영화의 자기주장이다. (*이 기사는 네티즌, 전문가, 기자가 참여한 <블로그> 기사로 한겨레의 입장과 다를 수 있습니다.)

한겨레 블로그 내가 만드는 미디어 세상

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)