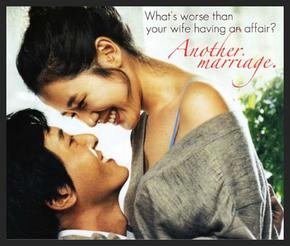

영화 <아내가 결혼했다> 포스터중 일부화면.

영화 <아내가 결혼했다>의 스토리는 평균 수명이 75년을 넘고 있는 현실에서 '어떻게 오로지 배우자 한 사람만을 상대로 3~40년간 사랑할 수 있겠는가?'를 화두를 던지고 있다. 결혼한 여자가 남편 몰래 외도를 하는 것도 아니고 당당하게 남편 하나를 더 가지겠다고 하는 상황설정은 제작진이 공개한 제작노트에서 조차 스스로 [도발적]이라고 표현할 만큼 파격성을 지니고 있다고 할 수 있겠지만, 남자와 여자에 대한 고정관념을 배제하고 순수하게 부부문제나 혹은 가족관계로 생각한다면 우리사회에서 너무도 흔하게 볼 수 있었던 신파극이다.

플롯의 전개과정에서 인애와 덕훈의 역할을 바꿔보면 문제는 선명해진다. 결혼한 남편이 어느날 아내에게 '두 집 살림을 하겠다'고 선언 했다고 한다면 이걸로 소설이나 영화의 스토리감이 되진 못한다. 우리 사회에서 두집 살림을 차린 가정이 어디 한둘 이던가? 가장이 중혼을 하는 풍속(첩을 들인다고 했다)은 가부장 중심의 우리 사회에서 흔하디 흔한 가정사에 불과할 터이니 이 스토리를 '이중결혼이란 가치전복적인 사랑'이라고 한 제작진의 정의 또한 마초적 고정관념의 산물에 불과하다 할 것이다. 그런 측면에서 이 영화는 로멘틱 코메디지만 가부장 중심의 도덕적 가치관이 지배하고 있는 우리 사회에 파문을 불러일으킬 만큼 적정할 사회성을 띠고 있다. 사랑의 망명자들 극 중에서 덕훈은 인애를 정말 사랑한다. 그런 까닭에 견디기 어려운 질투를 억누르면서 비록 반쪽이나마 아내의 사랑을 갈구한다. 하지만 아내와 동서(우리사회에 이런 경우에 대한 공식 호칭이 없으므로) 그리고 딸이 나란히 찍은 사진이 인터넷에 공개되면서 덕훈의 가정생활이 직장에 노출되고, 설상가상으로 당사자 사이에 아이의 혈통과 관련한 갈등이 불거지면서 이들의 별난 두 집 살림은 위기로 치닫는다. 어느날 인애가 아이와 함께 훌쩍 사라지자 홀로 남겨진 두 남자는 서로에 대해 연민을 느끼게 된다. 큰 남편이 작은 남편을 아우로 받아들였다고 해야 하나? 이렇게 타협해 4인 가족을 구성했지만 그들은 가부장 중심의 사고가 지배하는 현실의 벽을 넘어 서지는 못했다. 제작진에게도 유별난 4인 가족이 이 땅에서 행복의 터전을 다지게 하기에는 이 사회의 고정 관념이 벽이 너무 견고하다고 느낀 것 같다. 영화를 보고 나오며 마음이 개운치 않았다. 결국 그들은 행복을 찾기 위한 망명길에 올랐지만 결말을 해피앤딩으로 스스로 정리하지 못하는 것은 나 또한 가부장 중심의 사고의 지배를 강하게 받고 있기 때문일 것이다.

(*이 기사는 네티즌, 전문가, 기자가 참여한 <블로그> 기사로 한겨레의 입장과 다를 수 있습니다.)

영화 <아내가 결혼했다> 한 장면. 덕훈은 인애를 결혼의 울타리에 가두어 두기위해 청혼한다.

플롯의 전개과정에서 인애와 덕훈의 역할을 바꿔보면 문제는 선명해진다. 결혼한 남편이 어느날 아내에게 '두 집 살림을 하겠다'고 선언 했다고 한다면 이걸로 소설이나 영화의 스토리감이 되진 못한다. 우리 사회에서 두집 살림을 차린 가정이 어디 한둘 이던가? 가장이 중혼을 하는 풍속(첩을 들인다고 했다)은 가부장 중심의 우리 사회에서 흔하디 흔한 가정사에 불과할 터이니 이 스토리를 '이중결혼이란 가치전복적인 사랑'이라고 한 제작진의 정의 또한 마초적 고정관념의 산물에 불과하다 할 것이다. 그런 측면에서 이 영화는 로멘틱 코메디지만 가부장 중심의 도덕적 가치관이 지배하고 있는 우리 사회에 파문을 불러일으킬 만큼 적정할 사회성을 띠고 있다. 사랑의 망명자들 극 중에서 덕훈은 인애를 정말 사랑한다. 그런 까닭에 견디기 어려운 질투를 억누르면서 비록 반쪽이나마 아내의 사랑을 갈구한다. 하지만 아내와 동서(우리사회에 이런 경우에 대한 공식 호칭이 없으므로) 그리고 딸이 나란히 찍은 사진이 인터넷에 공개되면서 덕훈의 가정생활이 직장에 노출되고, 설상가상으로 당사자 사이에 아이의 혈통과 관련한 갈등이 불거지면서 이들의 별난 두 집 살림은 위기로 치닫는다. 어느날 인애가 아이와 함께 훌쩍 사라지자 홀로 남겨진 두 남자는 서로에 대해 연민을 느끼게 된다. 큰 남편이 작은 남편을 아우로 받아들였다고 해야 하나? 이렇게 타협해 4인 가족을 구성했지만 그들은 가부장 중심의 사고가 지배하는 현실의 벽을 넘어 서지는 못했다. 제작진에게도 유별난 4인 가족이 이 땅에서 행복의 터전을 다지게 하기에는 이 사회의 고정 관념이 벽이 너무 견고하다고 느낀 것 같다. 영화를 보고 나오며 마음이 개운치 않았다. 결국 그들은 행복을 찾기 위한 망명길에 올랐지만 결말을 해피앤딩으로 스스로 정리하지 못하는 것은 나 또한 가부장 중심의 사고의 지배를 강하게 받고 있기 때문일 것이다.

(*이 기사는 네티즌, 전문가, 기자가 참여한 <블로그> 기사로 한겨레의 입장과 다를 수 있습니다.)

한겨레 블로그 내가 만드는 미디어 세상

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)