‘쉬린 네샤트’ 전

국립현대미술관 ‘쉬린 네샤트’ 전

뉴욕서 활동하는 이란출신 작가

사진·영상 등 50여점 국내 전시

유학뒤 17년만에 찾은 고국서

억압된 이슬람 여성의 현실 직시

흑백사진 위에 ‘이란시’ 옮겨써

아름다움과 억압·해방 표현해

“굴곡진 삶, 내 작품에 영감줘”

뉴욕서 활동하는 이란출신 작가

사진·영상 등 50여점 국내 전시

유학뒤 17년만에 찾은 고국서

억압된 이슬람 여성의 현실 직시

흑백사진 위에 ‘이란시’ 옮겨써

아름다움과 억압·해방 표현해

“굴곡진 삶, 내 작품에 영감줘”

아버지는 서구에 심취한 이란인 의사였다. 1970년대 더 넓은 세계로 나가라며 미국 유학을 격려한 것도 아버지였다. 그러나 이후 가족이 온전히 마주하기까지는 오랜 시간이 걸렸다.

“17살 때 이란을 떠났고, 1979년 이란 혁명 때문에 가족과 17년을 떨어져 살았다. 그것이 내 작품활동에 영감을 줬다.”

미국 뉴욕에서 활동중인 이란출신 여성작가 쉬린 네샤트(57). 국립현대미술관 서울관에서 열리는 자신의 회고전 개막에 맞춰 지난 1일 가진 영상인터뷰에서 그는 굴곡진 자신의 삶이 사진과 영화 미술을 넘나드는 복합장르 예술가로 성장하는 자양분이 됐다고 밝혔다.

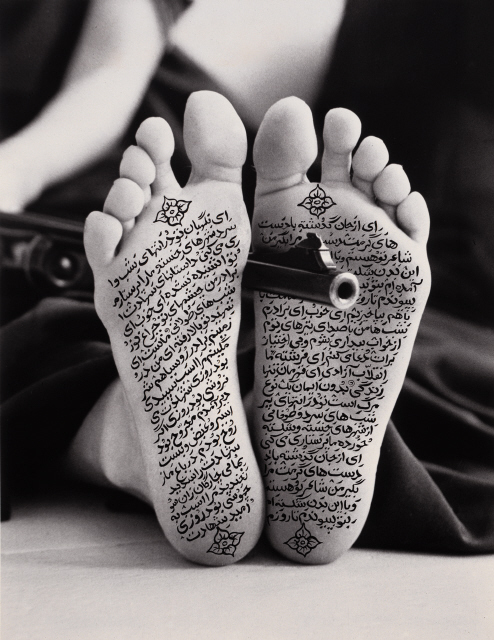

자신과 주변 인물의 흑백 사진 위에 이란의 공용어 파르시어로 시를 빼곡히 옮겨 놓는 기법의 사진연작들은 강렬한 아름다움과 함께 억압과 해방이라는 이중적 이미지를 전한다. 예를 들어 <침묵의 저항>(큰 사진)에는 차가운 금속성 총열이 검은 히잡을 둘러 쓴 여인의 얼굴 한 가운데를 가른다. 정면을 응시하는 퀭한 두 눈에선 이슬람 율법에 억눌린 아랍 여성의 삶과 그 권위에 맞서 싸우려는 여전사의 모습이 교차한다.

사실 그는 1990년대 초반까지는 의미있는 작품을 내놓지 못했다. 갓난 아들의 손을 잡고 17년 만에 찾은 고국에서 이슬람 원리주의 아래 억압받는 여성의 현실을 마주하면서 그의 작품활동은 왕성해졌다. <침묵 속의 저항>, <각성한 충성>(작은 사진), <나는 알라의 비밀이다> 등 초기 사진연작인 ‘알라의 여인’ (1993~97년)이 거기에서 나왔다.

2009년 이란의 녹색운동과 2010년 아랍의 봄 등에서 영감을 얻은 사진연작 ‘왕서’(The book of kings)도 눈여겨 볼만하다. 큼직한 전시실 한쪽 벽면엔 황제의 군대가 창으로 주민을 학살하는 모습을, 맞은 편에는 다양한 연령의 인물 36명(군중), 또다른 한 면에는 왼쪽 가슴에 한 손을 얹고 충성을 맹세하는 인물 6명(애국자)의 얼굴을 배치했다. 이들의 얼굴과 몸에는 이란 반체제 인사들이 쓴 시들을 파르시어로 새겨 넣었다.

정치적·사회적 주제를 영상미와 시적 서정성이 가득 담긴 사진과 영상으로 재창조한 그의 작품 세계를 온전히 보여줄 50여점을 엄선한 이번 전시에서는 그를 세계적으로 알린 영상물 및 영화도 함께 전시된다. 1999년 베니스비엔날레에서 황금사자상을 받은 <격동>, 2009년 베니스영화제에서 은사자상을 받은 <여자들만의 세상>이 대표적이다. 1998년부터 3년동안 한편씩 만든 비디오 3부작 가운데 한편인 <격동>은 텅 빈 객석을 향해 알아들을 수 없는 가사로 노래를 부르는 여성과 관객이 가득한 객석을 등진 채 노래하는 남성을 전시실 양쪽 벽면에 맞세워 배치했다. 공공장소에서 노래부를 수 없는 이슬람 여성들의 현실을 대변한 작품이다.

작가는 그러나 자신의 작품이 그저 ‘이슬람의 권위주의에 대한 저항’으로만 해석되는 것을 원치 않아 했다. 그는 “이란은 정치적 격동을 겪었지만, 시가 아름다운 나라”라며 “그 현실을 감성적이고 아름다운 작품으로 구현하려는 개인적 노력의 산물”이라고 자신의 작품을 말했다. 이번 전시회는 ‘국립현대미술관 아시아 프로젝트’의 일환으로 마련된 첫 전시회다. 7월13일까지.

신승근 기자 skshin@hani.co.kr

사진 Gladstone Gallery New York and Brussels 제공

2009년 이란의 녹색운동과 2010년 아랍의 봄 등에서 영감을 얻은 사진연작 ‘왕서’(The book of kings)도 눈여겨 볼만하다. 큼직한 전시실 한쪽 벽면엔 황제의 군대가 창으로 주민을 학살하는 모습을, 맞은 편에는 다양한 연령의 인물 36명(군중), 또다른 한 면에는 왼쪽 가슴에 한 손을 얹고 충성을 맹세하는 인물 6명(애국자)의 얼굴을 배치했다. 이들의 얼굴과 몸에는 이란 반체제 인사들이 쓴 시들을 파르시어로 새겨 넣었다.

정치적·사회적 주제를 영상미와 시적 서정성이 가득 담긴 사진과 영상으로 재창조한 그의 작품 세계를 온전히 보여줄 50여점을 엄선한 이번 전시에서는 그를 세계적으로 알린 영상물 및 영화도 함께 전시된다. 1999년 베니스비엔날레에서 황금사자상을 받은 <격동>, 2009년 베니스영화제에서 은사자상을 받은 <여자들만의 세상>이 대표적이다. 1998년부터 3년동안 한편씩 만든 비디오 3부작 가운데 한편인 <격동>은 텅 빈 객석을 향해 알아들을 수 없는 가사로 노래를 부르는 여성과 관객이 가득한 객석을 등진 채 노래하는 남성을 전시실 양쪽 벽면에 맞세워 배치했다. 공공장소에서 노래부를 수 없는 이슬람 여성들의 현실을 대변한 작품이다.

작가는 그러나 자신의 작품이 그저 ‘이슬람의 권위주의에 대한 저항’으로만 해석되는 것을 원치 않아 했다. 그는 “이란은 정치적 격동을 겪었지만, 시가 아름다운 나라”라며 “그 현실을 감성적이고 아름다운 작품으로 구현하려는 개인적 노력의 산물”이라고 자신의 작품을 말했다. 이번 전시회는 ‘국립현대미술관 아시아 프로젝트’의 일환으로 마련된 첫 전시회다. 7월13일까지.

신승근 기자 skshin@hani.co.kr

사진 Gladstone Gallery New York and Brussels 제공

‘쉬린 네샤트’ 전

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)