전시장의 대표작. 뭉크의 대표작인 1895년작 석판화 ‘절규’.

뭉크미술관 수작 첫 한국나들이

‘절규’는 석판화만…10월12일까지

‘절규’는 석판화만…10월12일까지

“‘절규’는 너무나 유명해서 그림제목만 아는 이들이 많지요. 작가가 뭉크이고, 그가 치열한 자기 탐구의 삶을 살았으며, 수작들이 대부분 모국인 노르웨이 뭉크미술관에 있다는 것 등을 제대로 알리고 싶습니다. ”

뜻밖의 대답이었다. 에드바르드 뭉크(1863~1944)의 첫 한국 회고전을 하루 앞둔 2일 오전 서울 서초동 예술의전당 한가람미술관 회견장. 출품작들을 낸 뭉크미술관의 스테인 울라브 헨릭센 관장은 “‘절규’의 유명세가 작가를 빛바래게 했다. 그의 삶의 진면목을 다른 걸작들과 함께 알리는데 주력했다”면서 전시의 의미를 짚어줬다.

3일 시작하는 전시 ‘에드바르트 뭉크-영혼의 시’는 ‘절규’와 ‘마돈나’, ‘키스’ 같은 뭉크 걸작들을 국내 처음 다수 들고왔다. 불안, 염세 등 인간 감정을 화폭에 끄집어내며 20세기 표현주의의 선구자가 된 그의 화풍을 두루 볼 수 있다. 뭉크미술관이 소장한 회화, 판화, 드로잉, 사진 99점이 나왔다.

관심사는 세계에서 가장 유명한 그림들 중 하나인 ‘절규’인데, 유화 등 색채 원작은 안나온다. 5점 남은 석판화중 한 점이 내걸렸다. 색채 원작들은 94년, 2002년 두차례 강탈당했다 되찾은 탓에 반출이 엄금된 상태다. 색선 굽이치는 하늘, 멀리 걸어가는 두 사람 뒷모습이 보이는 배경 아래 난간 위에서 바람빠진 풍선모양 얼굴의 사나이가 비명을 지르는 ‘절규’의 이미지는 후대 작품, 광고 등에서 불안한 시대의 표상으로 군림해왔다. 2010~11년에는 반세계화시위대가 ‘절규’의 얼굴상을 가면으로 쓰기도 했다.

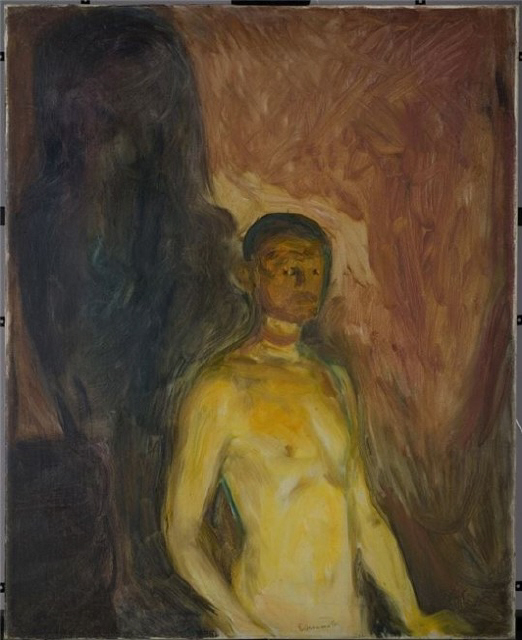

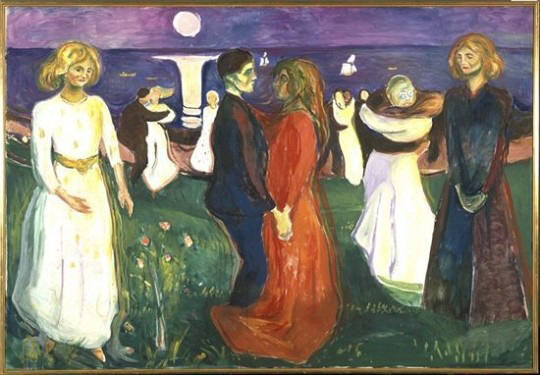

사실 전시는 색감 빠진 ‘절규’보다 다른 수작들을 더 볼만하다. 온통 붉은색인 3섹션의 대작 ‘생의 춤’은 뭉크가 평생 그렸던 ‘생의 프리즈’ 연작의 대표작으로 불안한 사랑이 주제다. 남성의 춤 제안을 퇴짜놓는 붉은 드레스의 여성과 그 드레스에 휘감긴 남성(뭉크)의 썰렁한 모습이 달빛 아래 춤추는 주위 짝들과 대비된다. 섬약한 기질에 평생 피해의식으로 여성을 경계하고 두려워했던 뭉크의 내면이 묻어나온다. ‘키스’ 연작은 서로 다른 버전의 작품들을 견주며 감상할만하다. 우울한 색조 속에 애욕이 꿈틀거리는 유화 ‘키스’와 달리, 목판화 ‘키스’는 칼맛 질감을 살리면서 연인들의 소박한 내면을 표출한다. 들머리 ‘지옥의 자화상’과 ‘팔뼈가 있는 자화상’ 등은 근대기 격변의 조류에 직면했던 뭉크의 울렁거리는 내면과 만나는 장소다. 반면, 선구적인 20~30년대 셀프카메라 사진들은 전위작가 뭉크의 또다른 모습이기도 하다. 마지막 섹션 ‘밤’의 구성도 재미지다. 노년의 실존을 작가의 그림자와 형형한 얼굴로 담은 ‘별이 빛나는 밤’과 ‘밤의 방랑자’를 지나면, 다소 익살스럽고 그로테스크한 소품인 ‘대구머리 먹는 자화상’으로 ‘갑자기’ 전시가 끝난다. 10월12일까지.(02) 580-1300.

노형석 기자 nuge@hani.co.kr

도판 서울예술의전당 제공

관심사는 세계에서 가장 유명한 그림들 중 하나인 ‘절규’인데, 유화 등 색채 원작은 안나온다. 5점 남은 석판화중 한 점이 내걸렸다. 색채 원작들은 94년, 2002년 두차례 강탈당했다 되찾은 탓에 반출이 엄금된 상태다. 색선 굽이치는 하늘, 멀리 걸어가는 두 사람 뒷모습이 보이는 배경 아래 난간 위에서 바람빠진 풍선모양 얼굴의 사나이가 비명을 지르는 ‘절규’의 이미지는 후대 작품, 광고 등에서 불안한 시대의 표상으로 군림해왔다. 2010~11년에는 반세계화시위대가 ‘절규’의 얼굴상을 가면으로 쓰기도 했다.

사실 전시는 색감 빠진 ‘절규’보다 다른 수작들을 더 볼만하다. 온통 붉은색인 3섹션의 대작 ‘생의 춤’은 뭉크가 평생 그렸던 ‘생의 프리즈’ 연작의 대표작으로 불안한 사랑이 주제다. 남성의 춤 제안을 퇴짜놓는 붉은 드레스의 여성과 그 드레스에 휘감긴 남성(뭉크)의 썰렁한 모습이 달빛 아래 춤추는 주위 짝들과 대비된다. 섬약한 기질에 평생 피해의식으로 여성을 경계하고 두려워했던 뭉크의 내면이 묻어나온다. ‘키스’ 연작은 서로 다른 버전의 작품들을 견주며 감상할만하다. 우울한 색조 속에 애욕이 꿈틀거리는 유화 ‘키스’와 달리, 목판화 ‘키스’는 칼맛 질감을 살리면서 연인들의 소박한 내면을 표출한다. 들머리 ‘지옥의 자화상’과 ‘팔뼈가 있는 자화상’ 등은 근대기 격변의 조류에 직면했던 뭉크의 울렁거리는 내면과 만나는 장소다. 반면, 선구적인 20~30년대 셀프카메라 사진들은 전위작가 뭉크의 또다른 모습이기도 하다. 마지막 섹션 ‘밤’의 구성도 재미지다. 노년의 실존을 작가의 그림자와 형형한 얼굴로 담은 ‘별이 빛나는 밤’과 ‘밤의 방랑자’를 지나면, 다소 익살스럽고 그로테스크한 소품인 ‘대구머리 먹는 자화상’으로 ‘갑자기’ 전시가 끝난다. 10월12일까지.(02) 580-1300.

노형석 기자 nuge@hani.co.kr

도판 서울예술의전당 제공

1903년작 ‘지옥에서의 자화상’.

1925년작 ‘생의 춤’. 연극적 구도에 응축된 감정을 강렬한 몸짓으로 전달하는 뭉크 화풍의 특징을 잘 살려낸 수작이다.

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)