독일 볼프스부르크시의 폴크스바겐 공장 단지에 있는 ‘아우토 5000’ 공장. 독일 16개 주에서 선발된 장기실업자 3800명이 2002년 말부터 가족용 밴인 ‘투란’을 생산하고 있다. 폴크스사겐 제공

한국자동차산업 ‘도약 엔진 찾아라’

2부 선진기업에서 배운다 - ④ 독일-폴크스바겐 실험은 계속된다

2부 선진기업에서 배운다 - ④ 독일-폴크스바겐 실험은 계속된다

“지금은 모든 업체들이 ‘영리한’ 해결책을 찾아야 할 때다. 폴크스바겐의 실험은 계속될 것으로 본다.” 자동차 생산방식 연구로 이름난 괴팅겐대학 사회연구소에서 만난 마틴 쿨만 박사는 세계경제 침체 여파로 자동차 업체들이 너나없이 큰 어려움을 겪고 있는 요즘이야말로 폴크스바겐 식의 문제해결책에 더 많은 관심을 기울일 필요가 있다고 강조했다.

90년대 위기 맞아 노사 고용보장 위한 타협

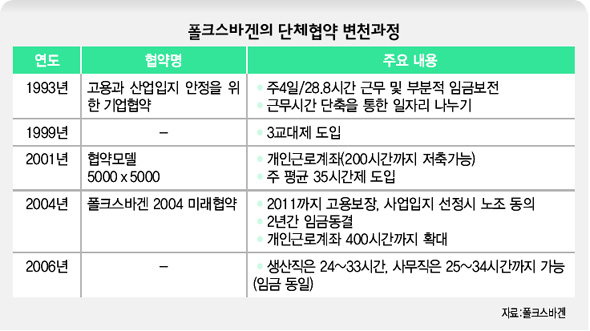

3교대제 도입·일자리 늘리기 등 실험 이어가 실제로 폴크스바겐 본사가 있는 볼프스부르크를 찾은 지난달 1일, 유럽 최대 자동차 업체인 폴크스바겐 주변에는 걱정과 기대가 뒤섞여 있었다. 공장 인근의 한 상점 주인은 “너도나도 생활이 어려워졌다는 얘기뿐이고 매출도 많이 줄었다”고 걱정하면서도 “그래도 폴크스바겐은 어려울 때마다 잘 버텨주지 않았느냐”는 막연한 희망도 버리지 않았다. 쿨만 박사가 말한 ‘폴크스바겐 방식’이란 크게 봐 고용과 생산성에 관한 노사의 ‘빅딜’을 뜻한다. 폴크스바겐의 실험이 처음 관심을 끈 건 지난 1993년. 당시 세계 4위를 달리던 폴크스바겐은 90년대 초반에 불어닥친 극심한 자동차 산업 불황 여파로 매출이 가파르게 곤두박질치며 심각한 위기를 맞았다. 회사는 92년 가을 기준으로 12만명에 이르던 종업원을 94년 초까지 10만명 수준으로 줄이겠다는 계획을 잡았다. 상황에 따라 95년 말까지 추가로 3만명을 더 감원할 수 있는 길도 열어뒀다. 하지만 극심한 노사대립 끝에 노사는 전혀 새로운 해법을 찾았다. 바로 ‘고용과 산업입지 안정을 위한 기업협약’이라 이름붙인 대타협에 이르게 된 것이다. 회사는 인력감축안을 포기하고 노조는 근무시간을 줄여 일자리를 나누되 줄어든 근무시간에 대한 완전한 임금보전은 포기했다.

독일 금속노조 볼프스부르크 지부의 크리스틴 콜마이어 국장은 “노사 모두 피할 수 없는 결정이었지만, 되돌아보면 상당히 영리한 결정이었다”고 말했다. 그 이후 폴크스바겐 방식의 실험은 여러 형태로 진화해왔다. 2001년에는 근무제를 뜯어고쳐 3교대제를 도입하고 대신 5천 명의 신규 일자리를 늘리는 ‘5000×5000 협약’을 맺었다.

2006년에는 경제환경에 따라 근무시간을 주당 24~33시간 사이에서 자유로이 조절할 수 있게 하고, 33시간을 초과하거나 미달하는 근무시간은 ‘개인근무시간계좌’에 적립할 수 있게 했다. 위기를 맞아 당장 일자리를 줄이기보다는 일자리를 지키면서 유연성과 생산성을 강화하는 방식으로 정면돌파한 것이다.

그럼에도 폴크스바겐 방식이 다른 나라에 그대로 전파되기는 쉽지 않을 것이란 목소리도 나온다.

쿨만 박사는 “독일의 경우, 사회 전체 차원의 복지망이 비교적 잘 갖춰져 있어 노동자들이 당장 임금이 줄어드는 것을 감수하는 결정을 내리기가 상대적으로 쉬었을 것”이라며, “믿을 게 현재의 임금뿐이라면 노조로서도 빅딜에 선뜻 나서기 쉽지 않을 것”이라고 말했다.

지금의 경기침체 골이 깊은 것도 그간 폴크스바겐이 보여준 해법의 여지를 줄이는 게 사실이다.

볼프스부르크 공장의 종업원평의회 위원인 토마스 크라우제는 “빅딜을 통해 생산성을 끌어올리는 전제는 바로 기업의 투자인데, 현재 상황은 투자를 늘린다는 게 말처럼 간단하지 않은 상황 아니냐”며, “노사 모두에게 폴크스바겐 식 실험의 뿌리가 튼튼하게 자리 잡고 있다는 믿음은 여전히 있지만, 어쨌든 새로운 시험대에 올라선 건 틀림없다”고 말했다.

볼프스부르크·괴팅겐/최우성 기자 morgen@hani.co.kr

2006년에는 경제환경에 따라 근무시간을 주당 24~33시간 사이에서 자유로이 조절할 수 있게 하고, 33시간을 초과하거나 미달하는 근무시간은 ‘개인근무시간계좌’에 적립할 수 있게 했다. 위기를 맞아 당장 일자리를 줄이기보다는 일자리를 지키면서 유연성과 생산성을 강화하는 방식으로 정면돌파한 것이다.

그럼에도 폴크스바겐 방식이 다른 나라에 그대로 전파되기는 쉽지 않을 것이란 목소리도 나온다.

쿨만 박사는 “독일의 경우, 사회 전체 차원의 복지망이 비교적 잘 갖춰져 있어 노동자들이 당장 임금이 줄어드는 것을 감수하는 결정을 내리기가 상대적으로 쉬었을 것”이라며, “믿을 게 현재의 임금뿐이라면 노조로서도 빅딜에 선뜻 나서기 쉽지 않을 것”이라고 말했다.

지금의 경기침체 골이 깊은 것도 그간 폴크스바겐이 보여준 해법의 여지를 줄이는 게 사실이다.

볼프스부르크 공장의 종업원평의회 위원인 토마스 크라우제는 “빅딜을 통해 생산성을 끌어올리는 전제는 바로 기업의 투자인데, 현재 상황은 투자를 늘린다는 게 말처럼 간단하지 않은 상황 아니냐”며, “노사 모두에게 폴크스바겐 식 실험의 뿌리가 튼튼하게 자리 잡고 있다는 믿음은 여전히 있지만, 어쨌든 새로운 시험대에 올라선 건 틀림없다”고 말했다.

볼프스부르크·괴팅겐/최우성 기자 morgen@hani.co.kr

3교대제 도입·일자리 늘리기 등 실험 이어가 실제로 폴크스바겐 본사가 있는 볼프스부르크를 찾은 지난달 1일, 유럽 최대 자동차 업체인 폴크스바겐 주변에는 걱정과 기대가 뒤섞여 있었다. 공장 인근의 한 상점 주인은 “너도나도 생활이 어려워졌다는 얘기뿐이고 매출도 많이 줄었다”고 걱정하면서도 “그래도 폴크스바겐은 어려울 때마다 잘 버텨주지 않았느냐”는 막연한 희망도 버리지 않았다. 쿨만 박사가 말한 ‘폴크스바겐 방식’이란 크게 봐 고용과 생산성에 관한 노사의 ‘빅딜’을 뜻한다. 폴크스바겐의 실험이 처음 관심을 끈 건 지난 1993년. 당시 세계 4위를 달리던 폴크스바겐은 90년대 초반에 불어닥친 극심한 자동차 산업 불황 여파로 매출이 가파르게 곤두박질치며 심각한 위기를 맞았다. 회사는 92년 가을 기준으로 12만명에 이르던 종업원을 94년 초까지 10만명 수준으로 줄이겠다는 계획을 잡았다. 상황에 따라 95년 말까지 추가로 3만명을 더 감원할 수 있는 길도 열어뒀다. 하지만 극심한 노사대립 끝에 노사는 전혀 새로운 해법을 찾았다. 바로 ‘고용과 산업입지 안정을 위한 기업협약’이라 이름붙인 대타협에 이르게 된 것이다. 회사는 인력감축안을 포기하고 노조는 근무시간을 줄여 일자리를 나누되 줄어든 근무시간에 대한 완전한 임금보전은 포기했다.

독일 금속노조 볼프스부르크 지부의 크리스틴 콜마이어 국장은 “노사 모두 피할 수 없는 결정이었지만, 되돌아보면 상당히 영리한 결정이었다”고 말했다. 그 이후 폴크스바겐 방식의 실험은 여러 형태로 진화해왔다. 2001년에는 근무제를 뜯어고쳐 3교대제를 도입하고 대신 5천 명의 신규 일자리를 늘리는 ‘5000×5000 협약’을 맺었다.

폴크스바겐의 단체협약 변천과정

관련기사

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)