쏘나타·K5 판매량 ‘뚝뚝’

작년 목표치 크게 밑돌아

소비자 심리적 불안감 탓

일본도 10년 지나 잘 팔려

“내구성 확인 4~5년 더 필요”

작년 목표치 크게 밑돌아

소비자 심리적 불안감 탓

일본도 10년 지나 잘 팔려

“내구성 확인 4~5년 더 필요”

세계 자동차 시장에서 고연비·친환경차로 주목받고 있는 하이브리드차가 국내 시장에선 ‘찬밥’이다. 지난해 현대·기아차가 소비자층이 두터운 중형 세단 차급에 하이브리드차를 내놓으며 하이브리드 전성시대를 예고했지만, 판매 실적은 형편없었다. 일본과 북미시장에서 위세를 떨치고 있는 일본 도요타의 하이브리드차인 프리우스도 국내 시장에선 맥을 못 추고 있다.

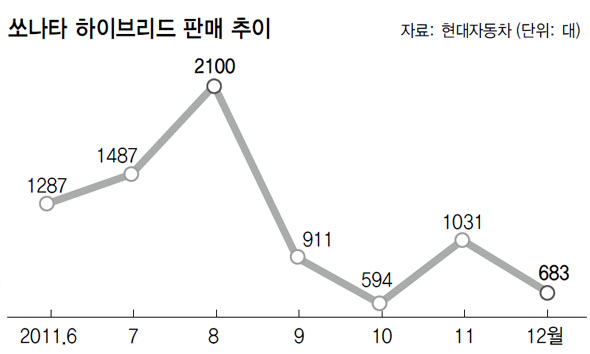

4일 업계 관계자 말을 종합하면, 현대·기아차가 지난해 5월 출시한 쏘나타 하이브리드와 케이(K)5 하이브리드가 지난해 각각 7193대, 5279대 판매에 그쳤다. 이 회사가 애초 제시한 판매 목표는 각각 1만1000대와 6000대였다. 이 차량들은 출시 전 사전 예약 물량이 2000대를 넘어서면서 돌풍을 예고했으나, 하반기 들어 월간 판매량이 수백대로 뚝 떨어졌다. 현대·기아차가 지난해 11월 하이브리드 전용 부품 보장 기간을 기존 6년 12만㎞에서 10년 20만㎞로 대폭 늘렸지만 판매 급감세를 막지 못했다.

중고차 시장에서도 하이브리드차는 어깨를 펴지 못하고 있다. 지난 3일 중고차 온라인 장터인 에스케이(SK)엔카에는 주행거리가 1000㎞가 조금 넘는 새 차나 다를 바 없는 쏘나타 하이브리드(프리미어)가 2600만원에 나왔다. 신차 세후 가격이 2900만원인 점을 고려하면 감가율이 10%가 넘는 셈이다. 임수경 에스케이엔카 팀장은 “하이브리드 중고차는 수요가 적기 때문에 감가율이 일반 가솔린차에 견줘 높다”며 “2010년형 혼다 인사이트 에스티디(STD)나 도요타 프리우스 1.8의 감가율도 21~26% 수준”이라고 말했다.

업계와 전문가들은 하이브리드차 푸대접 원인을 소비자들의 심리적 불안감에서 찾는다. 김필수 대림대 교수는 “가솔린·디젤 차가 100년 이상 지배해온 시장에서 하이브리드 붐이 바로 일어난다면 그 자체가 신기한 일”이라며 “하이브리드 선진국인 일본도 10년이 지나서야 하이브리드차가 많이 팔리기 시작했다”고 말했다. 임 팀장도 “품질 결함이 드러나지 않았지만 여전히 내구성에 대한 소비자들의 의심은 가시지 않고 있다”며 “4~5년 더 내구성이 확인되고 나서야 (하이브리드 중고차) 수요가 늘어날 것”이라고 전망했다.

원인을 소비자 심리에서 찾는 이런 시각은 하이브리드차의 품질이나 성능 자체에는 큰 문제가 없다는 인식을 바탕으로 한다. 사실 시장 초기이기는 하지만 아직까지 두 차량의 품질 결함과 관련한 보고는 나타나지 않은 상태다. 경제성도 나쁘지 않다. 실제 서울 시내 한 현대차 대리점에서 와이에프(YF)쏘나타와 쏘나타 하이브리드 견적을 받아보니 두 차량의 실구매가격(세금 포함)은 300만~500만원 정도 차이가 났다. 두 배 수준인 연비를 고려하면 2~3년 내 본전을 뽑을 수 있는 수준이다.

윤필중 삼성증권 애널리스트는 “3000만원대 고연비 수입 디젤차 등장 영향도 있지만 무엇보다 하이브리드차의 정체성 중 하나인 친환경성이라는 가치가 제대로 부각되지 못하는 것 같다”며 “중형차 고객층들이 주머니가 그리 두텁지 않다는 점을 고려하면 300만원이나 더 주고 하이브리드차를 사야할 이유를 소비자들이 찾지 못하고 있다”고 말했다.

김경락 기자 sp96@hani.co.kr

중고차 시장에서도 하이브리드차는 어깨를 펴지 못하고 있다. 지난 3일 중고차 온라인 장터인 에스케이(SK)엔카에는 주행거리가 1000㎞가 조금 넘는 새 차나 다를 바 없는 쏘나타 하이브리드(프리미어)가 2600만원에 나왔다. 신차 세후 가격이 2900만원인 점을 고려하면 감가율이 10%가 넘는 셈이다. 임수경 에스케이엔카 팀장은 “하이브리드 중고차는 수요가 적기 때문에 감가율이 일반 가솔린차에 견줘 높다”며 “2010년형 혼다 인사이트 에스티디(STD)나 도요타 프리우스 1.8의 감가율도 21~26% 수준”이라고 말했다.

업계와 전문가들은 하이브리드차 푸대접 원인을 소비자들의 심리적 불안감에서 찾는다. 김필수 대림대 교수는 “가솔린·디젤 차가 100년 이상 지배해온 시장에서 하이브리드 붐이 바로 일어난다면 그 자체가 신기한 일”이라며 “하이브리드 선진국인 일본도 10년이 지나서야 하이브리드차가 많이 팔리기 시작했다”고 말했다. 임 팀장도 “품질 결함이 드러나지 않았지만 여전히 내구성에 대한 소비자들의 의심은 가시지 않고 있다”며 “4~5년 더 내구성이 확인되고 나서야 (하이브리드 중고차) 수요가 늘어날 것”이라고 전망했다.

원인을 소비자 심리에서 찾는 이런 시각은 하이브리드차의 품질이나 성능 자체에는 큰 문제가 없다는 인식을 바탕으로 한다. 사실 시장 초기이기는 하지만 아직까지 두 차량의 품질 결함과 관련한 보고는 나타나지 않은 상태다. 경제성도 나쁘지 않다. 실제 서울 시내 한 현대차 대리점에서 와이에프(YF)쏘나타와 쏘나타 하이브리드 견적을 받아보니 두 차량의 실구매가격(세금 포함)은 300만~500만원 정도 차이가 났다. 두 배 수준인 연비를 고려하면 2~3년 내 본전을 뽑을 수 있는 수준이다.

윤필중 삼성증권 애널리스트는 “3000만원대 고연비 수입 디젤차 등장 영향도 있지만 무엇보다 하이브리드차의 정체성 중 하나인 친환경성이라는 가치가 제대로 부각되지 못하는 것 같다”며 “중형차 고객층들이 주머니가 그리 두텁지 않다는 점을 고려하면 300만원이나 더 주고 하이브리드차를 사야할 이유를 소비자들이 찾지 못하고 있다”고 말했다.

김경락 기자 sp96@hani.co.kr

| |

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)