충남 서산 팔봉산 감자

[저물가 속 치솟는 야채값]

물가상승률 5개월째 0%대 행진

품목별 편차 커 채소값 급등

배추값은 두배 가까이 뛰어

저장배추 소진 등 시기적 요인에

작년 폭락으로 재배량도 줄어

전월세·삼겹살도 소폭 상승

유가 하락으로 생활물가는 하락

물가상승률 5개월째 0%대 행진

품목별 편차 커 채소값 급등

배추값은 두배 가까이 뛰어

저장배추 소진 등 시기적 요인에

작년 폭락으로 재배량도 줄어

전월세·삼겹살도 소폭 상승

유가 하락으로 생활물가는 하락

“닭은 남겨도 감자는 다 먹어야 돼.”

지난 주말, 세종시에 사는 주부 김아무개(39)씨가 닭볶음탕을 먹으려고 식탁에 둘러앉은 가족들에게 건넨 말이다. 김씨는 평소에도 ‘음식을 남기면 안 된다’는 지론을 펴왔지만, 최근 들어 유독 감자를 남기지 말라고 남편과 아이들에게 신신당부하는 버릇이 생겼다. 그는 “감자값이 ㎏당 4000원으로, 닭고기와 같은 수준이다. 연초보다 감자값이 1000원 이상 오른 것 같다”고 말했다.

통계청은 2일 소비자물가가 1년 전에 견줘 0.5% 올랐다고 밝혔다. 물가상승률은 5개월째 1%를 밑돌고 있다. 기획재정부는 “물가는 하반기로 갈수록 상승 압력이 높아질 것”으로 전망했다.

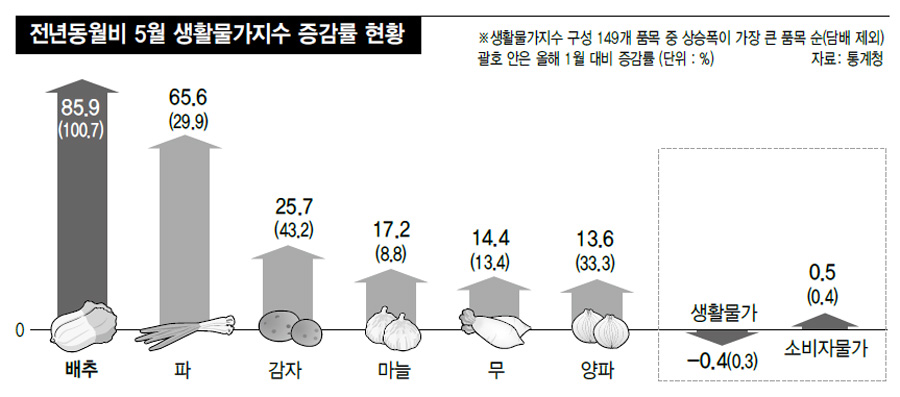

현재 물가 수준은 안정적이지만, 품목별 편차는 큰 편이다. <한겨레>가 체감물가를 가늠하는 지표인 생활물가지수 149개 품목의 가격변화를 따져봤더니, 채소값 상승이 단연 두드러졌다. 생활물가지수는 통계청이 소비자물가지수 구성 품목 중 일상 생활과 밀접한 품목을 따로 떼어내 작성하는 지수다. 전반적인 생활물가지수는 한해 전보다 0.4% 떨어졌으며, 하락폭은 전달보다 0.3%포인트 줄었다.

149개 품목 중 1년 전에 견줘 상승폭이 큰 10개 품목 중 담배(83.7%)를 뺀 9개 품목이 모두 농산물이었다. 배추가 85.9%로 가장 상승폭이 컸고, 파(65.6%)도 1.5배 올랐다. 감자(25.7%), 마늘(17.2%), 오이(15.2%), 무(14.4%), 딸기(13.6%), 양파(13.6%), 풋고추(10.9%)가 그 뒤를 이었다. 올해 1월에 견준 5월 물가를 비교하면, 배추값은 두 배 넘는 100.7% 올랐고, 감자(43.2%)와 양파(33.3%), 당근(30.5%), 파(29.9%)도 30% 안팎까지 가격이 뛰었다.

통계청은 채소류 가격 급등의 이유로 기저효과를 꼽는다. 1년 전 채소류 가격이 너무 떨어진 탓에 상대적으로 올해 가격이 많이 올라 보인다는 뜻이다. 실제로 지난해 5월 채소값은 한해 전보다 19.3%나 떨어졌었다.

일부 품목의 경우, 일시적인 물량부족으로 가격이 출렁이기도 했다. 이정석 농수산물유통공사 유통관리부 대리는 “(가격 상승이 가장 가파른) 배추의 경우 5월은 저장배추 소진과 봄배추 출하가 막 시작되는 시기인 탓에 공급 물량 부족으로 가격이 크게 오르고 있다”고 말했다. 5월 배추값은 전달보다 40.9% 급등했다.

하지만 기저 효과나 일시적 요인만으로 채소값 급등을 다 설명하긴 어려워 보인다. 농수산물유통공사의 가격 공시를 보면, 2일 서울 영등포시장에서 봄배추 1포기 가격은 4000원으로 평년 가격 2433원보다 64.3% 더 높았다. 평년 가격은 직전 5년 간 해당일의 최고값과 최소값을 제외한 평균값을 뜻한다. 감자 역시 서울의 한 대형마트에선 같은날 ㎏당 4800원으로, 평년 가격(3406원)보다 500원 가량(40.9%)이 더 비싸다.

평년 값보다 올해 가격이 더 비싼 배경에는 지난해 가격 폭락에 따라 농민들이 재배량을 줄인 영향도 있다. 농촌경제연구원이 매달 내는 품목 관측정보를 보면, 노지봄배추 재배면적은 작년과 평년에 견줘 각각 10%와 13%식 줄어들었고, 고랭지배추 역시 작년과 평년대비 각각 4%, 5%씩 줄었다. 다만 농촌경제연구원은 “채소 시세가 높게 형성되면서 재배의향 면적 감소폭이 매달 줄어들고 있다”고 말했다.

채소값 폭등에도 전반적인 생활물가가 1년 전에 견줘 떨어진 것은 국제 유가 하락에 따라 가격이 크게 하락한 유류 제품 때문이다. 등유(26.0%), 자동차용 액화천연가스(25.8%), 도시가스(20.9%), 경유(19.9%) 등 생활물가지수 구성품목 중 하락폭 상위 10개 중 6개가 에너지 관련 품목이었다. 다만 전·월세(2.4%)나 삽겹살(2.3%), 서적(3.0%) 등은 소비자물가나 생활물가보다 상승폭이 더 컸다.

세종/김경락 기자 sp96@hani.co.kr

통계청은 채소류 가격 급등의 이유로 기저효과를 꼽는다. 1년 전 채소류 가격이 너무 떨어진 탓에 상대적으로 올해 가격이 많이 올라 보인다는 뜻이다. 실제로 지난해 5월 채소값은 한해 전보다 19.3%나 떨어졌었다.

일부 품목의 경우, 일시적인 물량부족으로 가격이 출렁이기도 했다. 이정석 농수산물유통공사 유통관리부 대리는 “(가격 상승이 가장 가파른) 배추의 경우 5월은 저장배추 소진과 봄배추 출하가 막 시작되는 시기인 탓에 공급 물량 부족으로 가격이 크게 오르고 있다”고 말했다. 5월 배추값은 전달보다 40.9% 급등했다.

하지만 기저 효과나 일시적 요인만으로 채소값 급등을 다 설명하긴 어려워 보인다. 농수산물유통공사의 가격 공시를 보면, 2일 서울 영등포시장에서 봄배추 1포기 가격은 4000원으로 평년 가격 2433원보다 64.3% 더 높았다. 평년 가격은 직전 5년 간 해당일의 최고값과 최소값을 제외한 평균값을 뜻한다. 감자 역시 서울의 한 대형마트에선 같은날 ㎏당 4800원으로, 평년 가격(3406원)보다 500원 가량(40.9%)이 더 비싸다.

평년 값보다 올해 가격이 더 비싼 배경에는 지난해 가격 폭락에 따라 농민들이 재배량을 줄인 영향도 있다. 농촌경제연구원이 매달 내는 품목 관측정보를 보면, 노지봄배추 재배면적은 작년과 평년에 견줘 각각 10%와 13%식 줄어들었고, 고랭지배추 역시 작년과 평년대비 각각 4%, 5%씩 줄었다. 다만 농촌경제연구원은 “채소 시세가 높게 형성되면서 재배의향 면적 감소폭이 매달 줄어들고 있다”고 말했다.

채소값 폭등에도 전반적인 생활물가가 1년 전에 견줘 떨어진 것은 국제 유가 하락에 따라 가격이 크게 하락한 유류 제품 때문이다. 등유(26.0%), 자동차용 액화천연가스(25.8%), 도시가스(20.9%), 경유(19.9%) 등 생활물가지수 구성품목 중 하락폭 상위 10개 중 6개가 에너지 관련 품목이었다. 다만 전·월세(2.4%)나 삽겹살(2.3%), 서적(3.0%) 등은 소비자물가나 생활물가보다 상승폭이 더 컸다.

세종/김경락 기자 sp96@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)