유능한 직원이 부서를 옮기거나 회사를 이직한 후, 또는 팀장이 바뀐 뒤 갑자기 성과를 내지 못하는 경우가 종종 있다 . 이걸 단순히 그 직원이 새로운 환경에 적응하지 못해 벌어지는 일로 봐야만 할까?

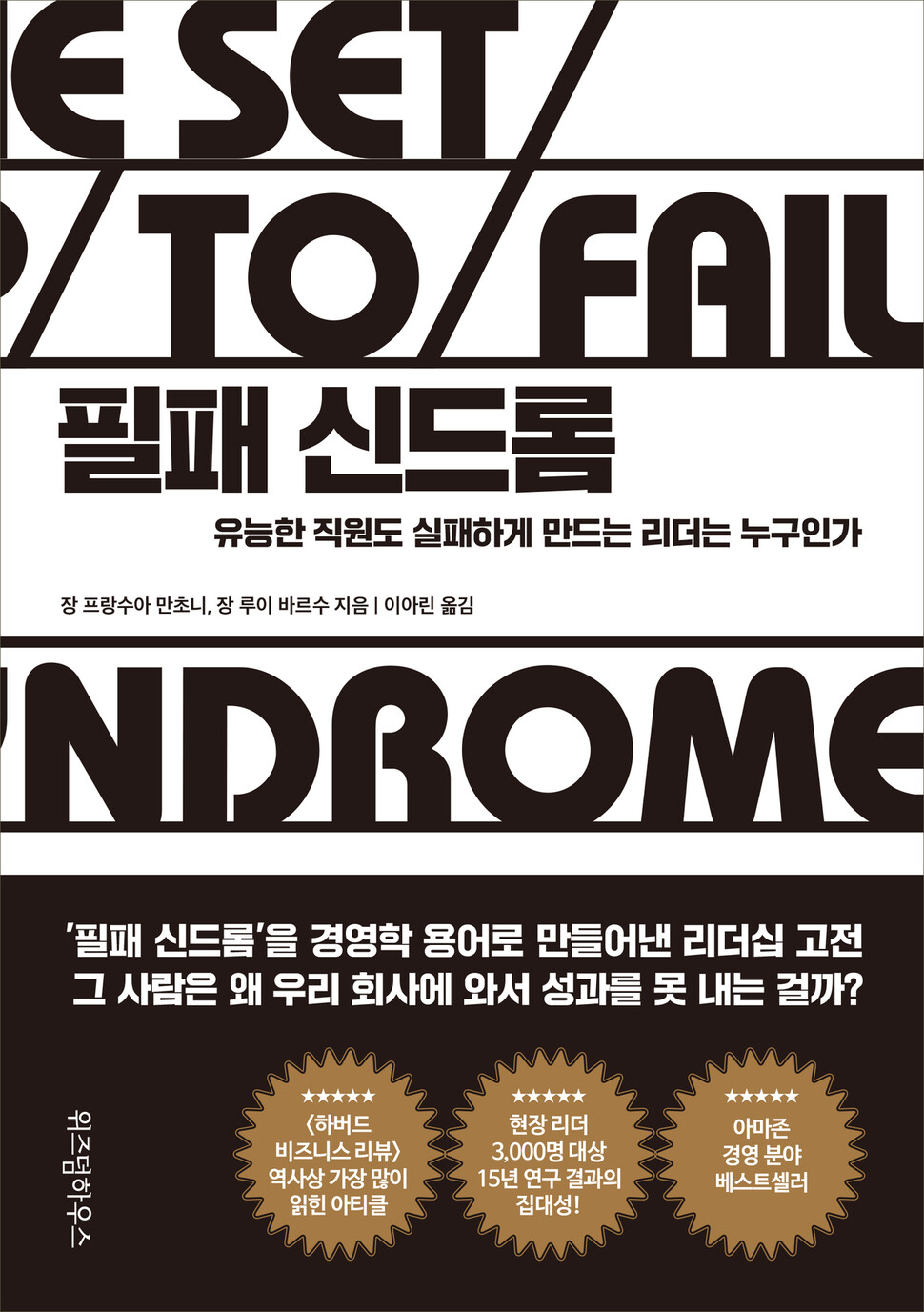

리더십 분야의 세계적 석학인 장 프랑수아 만초니 박사와 장 루이 바르수 박사는 이런 일이 벌어질 때 직원의 상사를 먼저 살펴봐야 한다고 강조한다. 상사의 잘못된 평가가 유능한 직원을 망치기 때문이다. 저자들은 상사가 직원을 반드시 실패로 몰아가는 것을 ‘필패 신드롬’(set-up-to fail syndrome) 이라고 이름 붙였다.

상사가 일단 부하직원에게 ‘일 못하는 사람’이라는 꼬리표를 붙이면 그의 업무에 간섭하고 통제하게 된다. 직원의 업무 성과를 높여주려는 상사의 ‘선의’에서 비롯된 일이지만, 부하직원은 자존심이 상하고 업무 의욕이 사라진다. 그 결과 업무에서 실수가 잦아지고 열정도 보이지 않는다. 그러면 상사는 ‘내 생각이 맞았군. 저 친구는 일할 생각도 없고 실수도 많아. 더 도와줘야겠어’라고 생각하며 간섭과 통제를 늘린다. 이에 부하직원은 더욱 좌절하고, 그 결과는 나빠진 성과로 나타난다. 이런 악순환이 반복되면 상사는 ‘역시 저 친구는 최악의 직원이야’라고 판단한다. 자신이 그렇게 만들었다는 생각은 하지 못하고 말이다. 필패 신드롬은 이런 과정을 거쳐 유능한 직원도 실패하게 한다.

필패 신드롬은 두 가지 심리학적 원인 때문에 발생한다. 첫 번째는 자기 생각과 일치하는 정보만 받아들이고 다른 정보는 무시하는 확증편향 때문이다. 상사가 일단 부하직원에게 일 못하는 사람이라는 꼬리표를 붙이면 그에 맞는 증거들만 눈에 보인다. 잘하는 것은 하나도 보이지 않는다. 두 번째는 어떤 예언이나 생각이 이루어질 거라고 강력하게 믿고, 무의식적으로 행동을 바꿔 직간접적으로 그 믿음을 실현하는 ‘자기 충족 예언’ 때문이다. 상사는 꼬리표를 붙인 부하직원이 프로젝트를 제대로 못할 것으로 예상하고, 이를 피하기 위해 상세한 지시를 내린다. 그러나 상사의 이 행동은 부하직원이 프로젝트를 스스로 수행하지 못해 실패하게끔 만드는 것이다.

사람에게 꼬리표를 달아 분류하는 것은 인간의 생존 가능성을 높여주는 진화 능력 가운데 하나였다 . 위험한 상황과 그렇지 않은 상황을 빠르게 구분해야 살아남을 수 있기 때문이다. 관리자 입장에서도 ‘꼬리표 붙이기’는 불확실하고 정보가 넘치는 환경에서 효율적으로 빨리 결정하는 데 도움을 준다. 하지만 꼬리표를 신뢰할 수 없는 가장 큰 이유는 그 속도 때문이다. 저자들이 리더들에게 ‘사람을 평가하는데 얼마의 시간이 걸리는지’ 질문하자 10분에서 6 개월까지 대답은 천차만별이었다. 꼬리표를 빨리 붙일수록 유능한 직원을 무능한 직원으로 낙인찍는 속도도 빨랐다.

하지만 인간에게는 자신의 분류가 옳은지 따져볼 수 있는 힘이 있다. ‘그가 정말로 무능한 직원인가 ? 내가 편견을 가진 것은 아닌가?’ 스스로에게 질문할 수 있다. 이렇게 문제의 일부분 자신임을 깨닫는 것이 필패 신드롬 해결을 위한 첫걸음이다.

코로나 19 이후 많은 회사에서 재택근무를 하고 있다. 재택근무로 상사와 부하직원의 대면이 적어지면서 필패 신드롬이 작동하기 더 쉬운 환경이 만들어졌다. 서로 다른 공간에서 일하고 있기 때문에 직원이 실수했을 경우, 원인이나 과정을 보지 못한 채 실수라는 결과만 확인하게 된다. 상사는 결국 더 쉽게 필패 신드롬에 빠진다. 이런 이유로 필패 신드롬에 빠지기 쉬운 환경에 처한 상사와 부하직원들을 돕기 위해 2014년 펴낸 책을 개정판으로 다시 출간했다.

≪필패 신드롬≫은 섣부른 확신, 성급한 결론, 일방적인 간섭이 아닌 상사와 부하, 교사와 학생, 코치와 선수가 서로를 격려하고 지원하면 더 나은 성과와 결과가 발생한다는 사실을 알려준다. 우리는 누군가의 상사인 동시에 누군가의 부하다. 단 한 명의 부하직원이라도 있다면, 또 누군가의 부하직원이라면 한 번쯤 읽기를 권한다.

류혜정 위즈덤하우스 편집자

liu@wisdomhouse.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)