소득 계층별 소비자물가 지수 비교

계층별 상승률 계산해보니

식료품·주거비·공공요금 등 ‘껑충’

식료품·주거비·공공요금 등 ‘껑충’

저소득층을 대상으로 통계를 낸 물가 상승률이 고소득층의 물가 상승률보다 훨씬 높은 것으로 나타났다. 저소득층의 소비 지출에서 큰 비중을 차지하는 식료품·주거비·공공요금 등의 물가가 전체 물가보다 많이 오르고 있기 때문이다. 전문가들은 서민들의 생활 안정과 체감경기 개선을 위해서는 정부가 생필품과 공공요금 등 이른바 ‘장바구니’ 물가 안정에 힘써야 한다고 강조한다.

14일 <한겨레>가 통계청의 ‘소비자물가 동향’과 ‘가계 소비지출 동향’을 토대로 ‘소득 계층별 소비자물가 지수’를 추정해 본 결과, 2005년을 100으로 잡았을 때 소득 수준 하위 20% 계층의 올 9월 현재 소비자물가 지수는 105.9로 나왔다. 2006년 1월부터 2007년 9월까지 물가가 5.9% 올랐다는 얘기다. 또 소득 수준 상위 20% 계층의 소비자물가 지수는 105.3로 나왔다. 상승률은 5.3%였다. 1년9개월 동안 상위 20% 계층과 견줘 하위 20% 계층의 소비자물가가 0.6%포인트 더 오른 것이다. 하위 20% 계층의 소비자물가 지수는 통계청이 공식 발표한 9월 소비자물가 지수(105.7)보다도 0.2포인트 높다.

고소득층 5.3 < 저소득층 5.9%…상·하위 지수 같은 일본과 대조

현재 통계청이 다달이 발표하는 소비자물가 지수는 품목별로 전국 가구의 평균 지출액을 토대로 작성되는 탓에, 소득 계층별 물가 부담의 차이를 보여주지 못한다. 반면 일본에서는 소득 계층별로 전체 소비 지출에서 특정 품목이 차지하는 비중에 따라 가중치를 부여해 계층별 소비자물가 지수를 따로 낸다. 일본의 경우 2005년을 100으로 할 때 2007년 8월 현재 상위 20%와 하위 20% 모두 소비자물가 지수가 100.5로 같다.

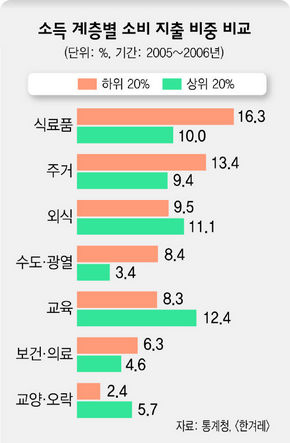

<한겨레>도 일본에서 하는 것처럼 2005~2006년 계층별 가계 소비지출 자료를 이용해, 품목별 지출 비중(가중치)을 구했다. 하위 20% 계층의 경우 식료품비(16.3%)와 주거비(13.4%) 등이 상대적으로 큰 비중을 차지한 반면, 상위 20% 계층은 교육비(12.4%)와 외식비(11.1%) 등의 지출 비중이 높은 것으로 나왔다.

이처럼 저소득층의 경우 전체 소비 지출에서 식료품과 주거비, 공공요금 등의 비중이 높은데, 이들 품목의 물가가 다른 품목보다 많이 오르면서 저소득층의 물가 상승률이 더 높아진 것이다. 지난 9월만 해도 전체 소비자물가 상승률은 지난해 9월과 견줘 2.3% 오르는 데 그치면서 안정세를 보였지만, 채소와 생선 등 신선식품은 3.9% 올랐다. 또 시내버스 요금과 전철 요금도 각각 12.7%와 11.3% 올랐다.

현재 통계청이 다달이 발표하는 소비자물가 지수는 품목별로 전국 가구의 평균 지출액을 토대로 작성되는 탓에, 소득 계층별 물가 부담의 차이를 보여주지 못한다. 반면 일본에서는 소득 계층별로 전체 소비 지출에서 특정 품목이 차지하는 비중에 따라 가중치를 부여해 계층별 소비자물가 지수를 따로 낸다. 일본의 경우 2005년을 100으로 할 때 2007년 8월 현재 상위 20%와 하위 20% 모두 소비자물가 지수가 100.5로 같다.

<한겨레>도 일본에서 하는 것처럼 2005~2006년 계층별 가계 소비지출 자료를 이용해, 품목별 지출 비중(가중치)을 구했다. 하위 20% 계층의 경우 식료품비(16.3%)와 주거비(13.4%) 등이 상대적으로 큰 비중을 차지한 반면, 상위 20% 계층은 교육비(12.4%)와 외식비(11.1%) 등의 지출 비중이 높은 것으로 나왔다.

이처럼 저소득층의 경우 전체 소비 지출에서 식료품과 주거비, 공공요금 등의 비중이 높은데, 이들 품목의 물가가 다른 품목보다 많이 오르면서 저소득층의 물가 상승률이 더 높아진 것이다. 지난 9월만 해도 전체 소비자물가 상승률은 지난해 9월과 견줘 2.3% 오르는 데 그치면서 안정세를 보였지만, 채소와 생선 등 신선식품은 3.9% 올랐다. 또 시내버스 요금과 전철 요금도 각각 12.7%와 11.3% 올랐다.

송태정 엘지경제연구원 연구위원은 “일본에서는 저소득층과 고소득층 사이 소비자물가 상승률의 차이가 0.1%포인트를 넘는 적이 거의 없다”며 “물가만 놓고 보더라도 우리나라 저소득층의 살림살이는 그만큼 어렵다”고 말했다. 강신욱 보건사회연구원 사회보장연구본부장은 “서민 생활과 밀접한 품목들의 물가가 안정되어야만 경기 회복의 효과가 저소득층까지 확산될 수 있다”며 “정부는 거시경제 관리 차원에서 전체 물가를 안정시켜야 할 뿐 아니라, 저소득층의 물가 부담을 줄여주는 정책도 함께 강구해야 했다”고 강조했다. 최우성 기자 morgen@hani.co.kr

소득 계층별 소비 지출 비중 비교

송태정 엘지경제연구원 연구위원은 “일본에서는 저소득층과 고소득층 사이 소비자물가 상승률의 차이가 0.1%포인트를 넘는 적이 거의 없다”며 “물가만 놓고 보더라도 우리나라 저소득층의 살림살이는 그만큼 어렵다”고 말했다. 강신욱 보건사회연구원 사회보장연구본부장은 “서민 생활과 밀접한 품목들의 물가가 안정되어야만 경기 회복의 효과가 저소득층까지 확산될 수 있다”며 “정부는 거시경제 관리 차원에서 전체 물가를 안정시켜야 할 뿐 아니라, 저소득층의 물가 부담을 줄여주는 정책도 함께 강구해야 했다”고 강조했다. 최우성 기자 morgen@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)