‘왜 뽑혔는지’ 전혀 설명없어

기업들 “형평성 의문” 불만

정부선 ‘부실차단 제도’ 주장

전문가 “법적 평가절차 필요”

기업들 “형평성 의문” 불만

정부선 ‘부실차단 제도’ 주장

전문가 “법적 평가절차 필요”

논란 휩싸인 ‘재무개선 약정’

‘재무구조개선 약정’(재무약정)을 둘러싼 현대그룹과 채권단의 갈등이 결국 법정 다툼으로 번지면서 외환위기 이후 도입된 재무약정 제도에 대한 존폐 논란이 불거지고 있다. 이 제도에 반대하는 쪽은 금융당국과 채권단이 ‘자율협약’이라는 그늘 아래 불투명성을 키우고 있다고 지적하는 반면, 찬성하는 쪽은 국민경제의 건전성 유지와 약정을 맺은 다른 그룹과의 형평성 차원에서 존치가 불가피하다고 맞서고 있다.

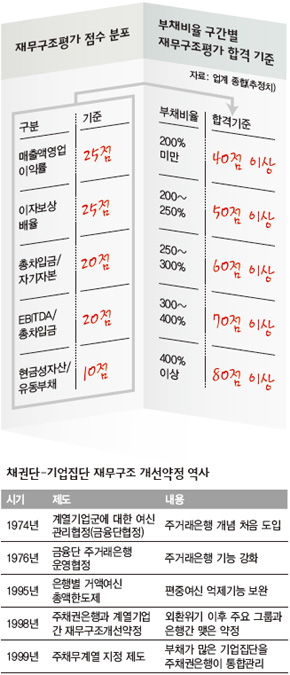

■ 재무구조개선 약정 왜 맺나 금융당국과 채권단은 해마다 전체 금융권 신용공여액의 0.1%(올해의 경우 1조4000억원) 이상을 차지하는 대기업 집단을 주채무계열로 선정하고, 이 가운데 부채 비율이 높고 수익성이 낮은 대기업 집단에 대해 재무구조를 개선하도록 하는 약정을 맺는다. 주채무계열 선정은 법률이 아닌 금융감독원 내부 규정인 ‘은행감독업무 시행세칙’에 근거하고 있다. 재무구조개선 약정은 이 세칙에 근거해 은행들이 자율적으로 만든 ‘주채무계열 재무구조개선 운영준칙’에 따라 체결한다. 은행들의 금융제재는 법적 근거가 없다고 현대그룹이 주장하는 이유다.

■ 비밀주의로 혼란과 불신 자초 올해의 경우 금호아시아나·동부·애경·한진(이상 산업은행), 대한전선(하나은행), 유진(농협), 성동조선·에스피피조선(이상 우리은행) 등 8개 계열이 약정을 맺은 것으로 알려졌다. 부채 비율이 200%를 넘고, 기타 다른 조건이 약정 대상에 해당하는 기업 중 대우조선해양과 에스티엑스(STX) 등은 제외됐다. 선박수주의 대가로 들어오는 선수금이 부채로 잡히는 조선업의 특성을 반영한 것이라고 하는데, 금융당국이나 채권단은 약정 체결과 관련한 사항을 전혀 공개하지 않아 혼란을 부추기고 있다. 약정의 기준이 되는 ‘재무구조개선 운영준칙’ 자체도 비공개가 원칙이라며 감추고 있다. 이에 따라 누구는 봐주고 누구는 안봐주냐는 불만이 나오는 등 특혜 시비까지 일고 있다.

■ 기업들 속으로 현대 응원 그룹의 사활이 걸린 현대그룹을 제외한 다른 기업들은 불만이 있어도 속으로 삼키고 있다. 대신 은근히 현대그룹을 응원하고 있다. 이들은 재무구조 평가에서 부채비율의 비중이 지나치게 높아, 현금흐름이 좋고 영업이익이 나더라도 부채비율이 높으면 약정 체결 대상이 될 수밖에 없다고 볼멘소리를 하고 있다. 배상근 전경련 경제본부장은 “(약정 대상으로 선정되면) 수익성이 좋은 영업용 자산을 매각하도록 요구하는 사례도 종종 볼 수 있다”며 “항공사가 비행기를 팔고 해운사가 배를 팔아 빚을 갚아야 한다면 당장의 재무구조는 좋아지겠지만 기업은 먹고 살 길이 없어지는 셈”이라고 말했다. 최두열 한국기술교육대 교수(산업경영학)는 “(약정 제도가) 획일적 평가에 따르는 산업특성 무시, 일방적이고 강제적인 구조조정에 따르는 기업활동의 자율성 침해, 그리고 중복과잉 규제 등의 문제점들을 가지고 있다”며 “국제적으로도 유사한 예를 찾아볼 수 없는 이 제도를 이제 폐지해야 한다”고 주장했다.

그러나 재무약정이 해당 기업에게 반드시 독이 되는 것은 아니라는 점에서 반론도 만만찮다. 단기적으로는 시장에서 신뢰를 잃을 수 있으나, 길게 보면 부실을 떨어내고 경쟁력을 키운다는 점에서 쓰지만 약이 될 수도 있다는 것이다. 금융당국은 특히 전체 경제의 건전성을 위해서도 필요한 제도라고 보고 있다. 국민경제에 큰 영향을 주는 대기업 집단의 부실 가능성을 선제적으로 차단하기 위해 불가피하다는 얘기다. 금융당국 관계자는 “(현대를 제외한) 나머지 기업들은 바보라서 약정 체결하고 부동산 팔고 계열사 팔고 하느냐”며 “(현대의 저항은) 국가 기강을 흔드는 문제”라고까지 말했다.

■ 투명성 확보해 신뢰 회복해야 그럼에도 현재의 재무약정 제도는 그 필요성을 인정하는 쪽에서도 보완의 필요성을 제기하고 있다. 최소한의 투명성과 책임성을 확보하지 못하는 한, 도덕적 해이와 관치금융의 악순환을 반복할 우려가 높다는 점에서다. 김상조 경제개혁연대 소장은 “구조조정의 핵심은 채무기업과 다수 채권자들 사이의 이해상충 문제를 조정하는 것”이라며 “미국이나 유럽처럼 채무기업과 다수 채권자의 100% 동의가 이뤄지지 않을 경우 다수결에 의해 진행할 수 있는 법적 근거를 마련해 주는 대신 법원을 비롯한 독립적인 기구에 의한 평가 절차를 마련해야 한다”고 말했다. 그는 “금융당국이 자율협약이라는 그늘에 숨지 말고 채권단 주도 구조조정을 법으로 규정해야 한다”며 “약정 관련 내용을 즉시 공시해 투명성과 책임성을 높이라”고 요구했다.

■ 기업들 속으로 현대 응원 그룹의 사활이 걸린 현대그룹을 제외한 다른 기업들은 불만이 있어도 속으로 삼키고 있다. 대신 은근히 현대그룹을 응원하고 있다. 이들은 재무구조 평가에서 부채비율의 비중이 지나치게 높아, 현금흐름이 좋고 영업이익이 나더라도 부채비율이 높으면 약정 체결 대상이 될 수밖에 없다고 볼멘소리를 하고 있다. 배상근 전경련 경제본부장은 “(약정 대상으로 선정되면) 수익성이 좋은 영업용 자산을 매각하도록 요구하는 사례도 종종 볼 수 있다”며 “항공사가 비행기를 팔고 해운사가 배를 팔아 빚을 갚아야 한다면 당장의 재무구조는 좋아지겠지만 기업은 먹고 살 길이 없어지는 셈”이라고 말했다. 최두열 한국기술교육대 교수(산업경영학)는 “(약정 제도가) 획일적 평가에 따르는 산업특성 무시, 일방적이고 강제적인 구조조정에 따르는 기업활동의 자율성 침해, 그리고 중복과잉 규제 등의 문제점들을 가지고 있다”며 “국제적으로도 유사한 예를 찾아볼 수 없는 이 제도를 이제 폐지해야 한다”고 주장했다.

그러나 재무약정이 해당 기업에게 반드시 독이 되는 것은 아니라는 점에서 반론도 만만찮다. 단기적으로는 시장에서 신뢰를 잃을 수 있으나, 길게 보면 부실을 떨어내고 경쟁력을 키운다는 점에서 쓰지만 약이 될 수도 있다는 것이다. 금융당국은 특히 전체 경제의 건전성을 위해서도 필요한 제도라고 보고 있다. 국민경제에 큰 영향을 주는 대기업 집단의 부실 가능성을 선제적으로 차단하기 위해 불가피하다는 얘기다. 금융당국 관계자는 “(현대를 제외한) 나머지 기업들은 바보라서 약정 체결하고 부동산 팔고 계열사 팔고 하느냐”며 “(현대의 저항은) 국가 기강을 흔드는 문제”라고까지 말했다.

■ 투명성 확보해 신뢰 회복해야 그럼에도 현재의 재무약정 제도는 그 필요성을 인정하는 쪽에서도 보완의 필요성을 제기하고 있다. 최소한의 투명성과 책임성을 확보하지 못하는 한, 도덕적 해이와 관치금융의 악순환을 반복할 우려가 높다는 점에서다. 김상조 경제개혁연대 소장은 “구조조정의 핵심은 채무기업과 다수 채권자들 사이의 이해상충 문제를 조정하는 것”이라며 “미국이나 유럽처럼 채무기업과 다수 채권자의 100% 동의가 이뤄지지 않을 경우 다수결에 의해 진행할 수 있는 법적 근거를 마련해 주는 대신 법원을 비롯한 독립적인 기구에 의한 평가 절차를 마련해야 한다”고 말했다. 그는 “금융당국이 자율협약이라는 그늘에 숨지 말고 채권단 주도 구조조정을 법으로 규정해야 한다”며 “약정 관련 내용을 즉시 공시해 투명성과 책임성을 높이라”고 요구했다.

이재성 최혜정 기자 san@hani.co.kr

이재성 최혜정 기자 san@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)