1일 오후 김종창 전 금융감독원장이 등기이사로 재직한 부산저축은행 투자사인 서울 강남구 대치동 아시아신탁 사무실 앞으로 직원들이 지나가고 있다. 김태형 기자 xogud555@hani.co.kr

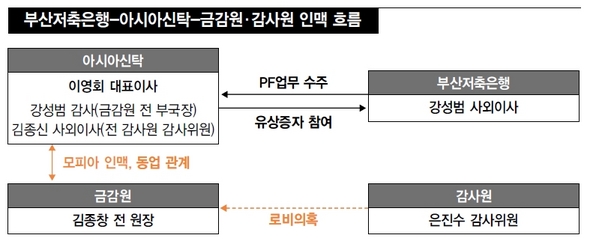

김종창 전 금융감독원장이 부산저축은행과 업무·금전 거래로 뒤얽힌 부동산 신탁회사에 몸을 담았던 것으로 드러나 이들을 이어준 ‘끈끈한 인맥’이 주목받고 있다.

1일 금감원과 대법원 등기 자료 등을 종합하면, 김종창 전 원장은 법무법인 광장의 고문으로 있던 2007년 7월 부동산 신탁회사인 ‘아시아신탁’의 설립에 참여하면서 아내 명의로 4억원을 투자해 총지분의 4%, 4만주를 취득했던 것으로 나타났다. 김 전 원장은 등기이사로도 이름을 올렸다.

아시아신탁은 부동산 프로젝트파이낸싱 사업에서 시행사로부터 자금관리·집행, 부동산 권리분석 등의 업무를 위탁받아 처리하는 회사다. 이 회사는 부산저축은행의 부동산 프로젝트파이낸싱 관련 업무를 수주했으며, 지난해 6월 부산저축은행의 유상증자에도 약 90억원을 투자해 참여하기도 했다.

김 전 원장을 아시아신탁과 이어주는 고리는 ‘모피아’(재무관료) 인맥이다. 아시아신탁의 이영회 대표이사는 행시 11회로 수출입은행장 등을 역임했으며, 행시 8회인 김 전 원장과 같은 옛 재무부 출신이다. 금감원 관계자는 “이 대표이사가 김 전 원장, 동향 출신인 정아무개 전 일간지 편집국장과 함께 이 회사 설립을 주도한 것으로 알고 있다”고 설명했다. 아시아신탁에는 기업은행이 지분의 15%를 사들이며 15억원을 출자했는데, 김 전 원장은 기업은행장을 역임했다.

아시아신탁은 모피아 인맥을 설립자로 했던 만큼 주요 임원들에도 주요 권력기관 출신들을 포진시켰다. 올해 2월까지 감사이자 사내이사였던 강성범씨는 금감원 전 부국장 출신으로 2007년 11월 퇴직과 동시에 감사로 옮겨왔다. 강씨는 지난해 9월 이후 부산저축은행 사외이사도 겸해 두 회사를 이어주는 인적 고리 구실을 한 것으로 보인다. 또 김종신 전 감사원 감사위원은 2009년 10월부터 아시아신탁의 사외이사로 재직하고 있다.

물론 김 전 원장은 2008년 3월28일 금융감독원장으로 취임하기 직전 아시아신탁의 등기임원 지위에서 물러나고 같은 해 4월에는 아내 명의로 된 지분도 모두 매각했다. 이처럼 법적으로 문제가 될 만한 고리는 끊었지만, 끈끈한 인맥으로 연결돼 있어 어떤 형태로든 아시아신탁과 부산저축은행에 연관됐을 가능성을 배제할 수 없다. 아시아신탁이 부산저축은행 관련 업무를 해왔고, 지난해 부산저축은행 위기설이 시장 안팎에 떠돌던 상황에서 90억원이란 거액의 유상증자 참여를 했다는 점에서 이런 인맥이 부산저축은행 구명 로비에 어떤 구실을 했는지 주목받을 수밖에 없다. 아시아신탁이 유상증자에 참여한 직후인 지난해 9월에 25억원, 12월에 21억원을 곧바로 처분했다는 점도 석연치 않다. 나머지 투자금 44억원은 부산저축은행이 영업정지를 받고 비리가 드러나면서 손실처리가 됐지만, 이 돈이 비자금으로 조성됐다는 의혹도 제기되고 있다.

이에 대해 아시아신탁 쪽은 “김종창 전 금감원장은 이사회 의장으로 의결 사항에 참여했으나 회사 경영은 주로 이영회 대표이사가 주관했다”며 “국내에서 프로젝트파이낸싱 대출을 가장 많이 취급하던 부산저축은행에 투자를 하면 신탁영업에 도움이 될 것이라 보고 유상증자에 참여했고, 애초 투자금의 절반은 6~12개월 안에 회수하기로 약속했기 때문에 45억원을 회수한 것”이라고 밝혔다. <한겨레>는 김 전 원장의 해명을 들으려고 여러 차례 전화통화를 시도했으나 연락이 닿지 않았다.

정세라 기자 seraj@hani.co.kr

물론 김 전 원장은 2008년 3월28일 금융감독원장으로 취임하기 직전 아시아신탁의 등기임원 지위에서 물러나고 같은 해 4월에는 아내 명의로 된 지분도 모두 매각했다. 이처럼 법적으로 문제가 될 만한 고리는 끊었지만, 끈끈한 인맥으로 연결돼 있어 어떤 형태로든 아시아신탁과 부산저축은행에 연관됐을 가능성을 배제할 수 없다. 아시아신탁이 부산저축은행 관련 업무를 해왔고, 지난해 부산저축은행 위기설이 시장 안팎에 떠돌던 상황에서 90억원이란 거액의 유상증자 참여를 했다는 점에서 이런 인맥이 부산저축은행 구명 로비에 어떤 구실을 했는지 주목받을 수밖에 없다. 아시아신탁이 유상증자에 참여한 직후인 지난해 9월에 25억원, 12월에 21억원을 곧바로 처분했다는 점도 석연치 않다. 나머지 투자금 44억원은 부산저축은행이 영업정지를 받고 비리가 드러나면서 손실처리가 됐지만, 이 돈이 비자금으로 조성됐다는 의혹도 제기되고 있다.

이에 대해 아시아신탁 쪽은 “김종창 전 금감원장은 이사회 의장으로 의결 사항에 참여했으나 회사 경영은 주로 이영회 대표이사가 주관했다”며 “국내에서 프로젝트파이낸싱 대출을 가장 많이 취급하던 부산저축은행에 투자를 하면 신탁영업에 도움이 될 것이라 보고 유상증자에 참여했고, 애초 투자금의 절반은 6~12개월 안에 회수하기로 약속했기 때문에 45억원을 회수한 것”이라고 밝혔다. <한겨레>는 김 전 원장의 해명을 들으려고 여러 차례 전화통화를 시도했으나 연락이 닿지 않았다.

정세라 기자 seraj@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)