‘유류세 3종 세트’만 해도 745원

부가세 합치면 기름값 절반 넘어

한 해 세수 21조 넘는 수입원

국제시세 급등락에도 요지부동

“다른 에너지 비해 세금 지나쳐”

유류세 개편 검토 요구 솔솔

부가세 합치면 기름값 절반 넘어

한 해 세수 21조 넘는 수입원

국제시세 급등락에도 요지부동

“다른 에너지 비해 세금 지나쳐”

유류세 개편 검토 요구 솔솔

기름값이 묘하다. 국제유가가 연일 최저가를 고쳐 쓰고 폭락장세를 보이면서 국내 주유소 기름값도 내려가고 있지만 ‘폭락’을 체감하기엔 한참 먼 수준이다.

20일 한국석유공사 유가정보누리집 오피넷 등을 보면 올해 들어 1889.16원(1월8일)까지 올랐던 휘발유값은 이날 현재 전국 평균 1779.47원으로 110원가량 내려가 5.8% 떨어졌다. 이는 국내 수입 원유의 대부분을 차지하는 두바이유가 연중 최고 111.23달러(6월23일)를 찍은 뒤 지난 16일 83.07달러로 석달여 만에 25% 넘게 급락한 것에 견주면 지지부진한 수치다.

왜 그럴까? 국내 정유사들이 원유를 도입한 뒤 석유제품화되기까지의 시차, 장기도입 계약이 많아서 폭락장이 그대로 반영되지 않는 부분 등 복합적 요인이 여럿 있다. 하지만 연일 미끄럼을 타는 국제유가와 달리 국내 주유소 휘발유 가격의 하락폭이 국제유가에 견줘 미미한 이유는 기름값이 원천적으로 세금에 묶여 있는 구조이기 때문이다.

이달 둘쨋주 현재 정유사의 세후 휘발유 공급가격 내역을 보면, 리터당 평균 1695.03원인데 흔히 ‘유류세’로 불리는 교통·에너지·환경세(교통세), 교육세, 주행세 3종 세트가 745.89원으로 44%를 차지한다. 여기에 부가세까지 포함한 세금은 899.98원으로 정유사 세후 공급가의 53%이고, 정유사 세전 공급가격에 이미 포함돼 있는 원유 도입 당시의 관세 3%와 수입부과금 리터당 16원까지 고려하면 기름값 전체에 붙는 세금은 절반을 훌쩍 넘어서 배보다 배꼽이 더 크다. 국제유가가 급상승할 때마다 유류세 인하 논의가 불붙는 것은 이런 배경 때문이다.

하지만 유류세는 웬만해선 꿈쩍도 안 하는 세금이다. 이명박 전 대통령은 2011년 1월에 주유소 휘발유값이 급등세를 보이고 소비자들의 원성이 커지자 “기름값이 묘하다”며 관료와 업계를 질책했다. 정유업계가 한시적 공급가 인하 등 대책을 쥐어짰지만 휘발유값은 계속 치솟아 이듬해 2000원을 넘어섰다. 그래도 유류세는 그대로 뒀다. 2013년 유류세 3종 세트 세수 규모만 21조원대로, 워낙 주요한 조세 수입원인 까닭이다.

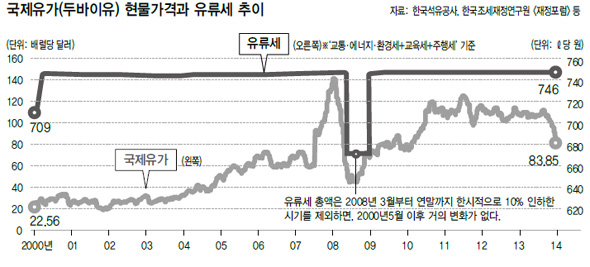

국세로 들어가는 교통세와 교육세, 지방세로 들어가는 주행세까지 유류세 3종 세트 구조가 갖춰진 것은 2000년 이후다. 2009년 5월 이래 유류세를 구성하는 교통세는 휘발유가 리터당 529원, 경유는 375원 정액으로 고정돼 있다. 교육세는 교통세의 15%, 주행세는 교통세의 26%로 정해져 있다. 교통세는 교통·에너지·환경세법으로 법정세액을 정한 뒤 30% 범위 안에서 시행령을 통해 탄력적으로 조절할 수 있도록 했지만, 지난 14년여간 국제유가의 급등락에도 유류세는 크게 바뀌지 않았다.

2000년 5월 두바이유 평균 유가가 배럴당 26달러였을 때도 휘발유 유류세 합계는 리터당 745원이었다. 배럴당 120달러 안팎의 시대였던 2011~2012년에도 휘발유 유류세 합계는 746원으로 거의 변화가 없었다. 2008년 국제유가가 140달러대까지 치솟던 시절에 딱 한 차례 유류세 총액 10% 인하 정책이 나온 적이 있다. 하지만 2007년 말 권오규 당시 경제부총리가 국회 일괄인하 합의 땐 거부권을 행사하겠다고 거론했을 정도로 반발이 심했다. 이러니 유가 하락 시기엔 유류세 인하 요구에 정부는 눈도 깜짝하지 않는다.

하지만 유류세 개편 요구는 시민단체와 학계에서 꾸준히 제기되고 있다. 21일 소비자시민모임 석유감시단이 주최하는 ‘수송용 연료가격 과연 적정한가? - 유류세 개편되어야 한다’ 세미나에서 발제를 맡은 윤원철 한양대 교수(경제금융학부)는 “휘발유 등 수송용 에너지 가격 내 세금 비중은 우리 소득수준이나 다른 에너지와의 비교 측면에서 볼 때 지나치게 높은 편”이라며 “소득 분위별 수송용 에너지세 지출을 보면 가장 빈곤한 소득 1분위 계층에선 8.5%, 10분위 계층에선 2.8%로 역진성이 심화돼 있어 다각적 측면에서 세제 개편이 필요한 상황”이라고 말했다.

정세라 기자 seraj@hani.co.kr

이달 둘쨋주 현재 정유사의 세후 휘발유 공급가격 내역을 보면, 리터당 평균 1695.03원인데 흔히 ‘유류세’로 불리는 교통·에너지·환경세(교통세), 교육세, 주행세 3종 세트가 745.89원으로 44%를 차지한다. 여기에 부가세까지 포함한 세금은 899.98원으로 정유사 세후 공급가의 53%이고, 정유사 세전 공급가격에 이미 포함돼 있는 원유 도입 당시의 관세 3%와 수입부과금 리터당 16원까지 고려하면 기름값 전체에 붙는 세금은 절반을 훌쩍 넘어서 배보다 배꼽이 더 크다. 국제유가가 급상승할 때마다 유류세 인하 논의가 불붙는 것은 이런 배경 때문이다.

하지만 유류세는 웬만해선 꿈쩍도 안 하는 세금이다. 이명박 전 대통령은 2011년 1월에 주유소 휘발유값이 급등세를 보이고 소비자들의 원성이 커지자 “기름값이 묘하다”며 관료와 업계를 질책했다. 정유업계가 한시적 공급가 인하 등 대책을 쥐어짰지만 휘발유값은 계속 치솟아 이듬해 2000원을 넘어섰다. 그래도 유류세는 그대로 뒀다. 2013년 유류세 3종 세트 세수 규모만 21조원대로, 워낙 주요한 조세 수입원인 까닭이다.

국세로 들어가는 교통세와 교육세, 지방세로 들어가는 주행세까지 유류세 3종 세트 구조가 갖춰진 것은 2000년 이후다. 2009년 5월 이래 유류세를 구성하는 교통세는 휘발유가 리터당 529원, 경유는 375원 정액으로 고정돼 있다. 교육세는 교통세의 15%, 주행세는 교통세의 26%로 정해져 있다. 교통세는 교통·에너지·환경세법으로 법정세액을 정한 뒤 30% 범위 안에서 시행령을 통해 탄력적으로 조절할 수 있도록 했지만, 지난 14년여간 국제유가의 급등락에도 유류세는 크게 바뀌지 않았다.

2000년 5월 두바이유 평균 유가가 배럴당 26달러였을 때도 휘발유 유류세 합계는 리터당 745원이었다. 배럴당 120달러 안팎의 시대였던 2011~2012년에도 휘발유 유류세 합계는 746원으로 거의 변화가 없었다. 2008년 국제유가가 140달러대까지 치솟던 시절에 딱 한 차례 유류세 총액 10% 인하 정책이 나온 적이 있다. 하지만 2007년 말 권오규 당시 경제부총리가 국회 일괄인하 합의 땐 거부권을 행사하겠다고 거론했을 정도로 반발이 심했다. 이러니 유가 하락 시기엔 유류세 인하 요구에 정부는 눈도 깜짝하지 않는다.

하지만 유류세 개편 요구는 시민단체와 학계에서 꾸준히 제기되고 있다. 21일 소비자시민모임 석유감시단이 주최하는 ‘수송용 연료가격 과연 적정한가? - 유류세 개편되어야 한다’ 세미나에서 발제를 맡은 윤원철 한양대 교수(경제금융학부)는 “휘발유 등 수송용 에너지 가격 내 세금 비중은 우리 소득수준이나 다른 에너지와의 비교 측면에서 볼 때 지나치게 높은 편”이라며 “소득 분위별 수송용 에너지세 지출을 보면 가장 빈곤한 소득 1분위 계층에선 8.5%, 10분위 계층에선 2.8%로 역진성이 심화돼 있어 다각적 측면에서 세제 개편이 필요한 상황”이라고 말했다.

정세라 기자 seraj@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)