개편된 ‘국민계정’ 살펴보니

국민총소득 60년만에 3만배

가계소득 비중은 줄어들어

근로자 임금 비중도 상승세 꺾여

국민총소득 60년만에 3만배

가계소득 비중은 줄어들어

근로자 임금 비중도 상승세 꺾여

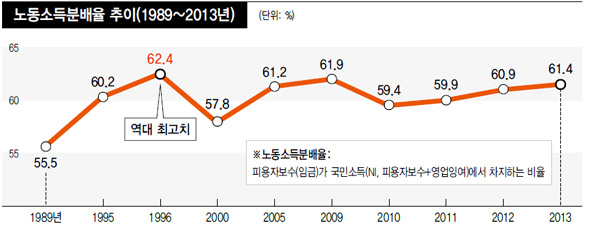

우리나라의 국민총소득(명목GNI)이 60년 전에 견줘 3만배 가까이 늘어나고, 1인당 국민총소득은 같은 기간 394배 증가했다. 하지만 국민총소득에서 가계소득이 차지하는 몫은 1970년대 이후 꾸준히 줄어든 대신, 기업이 번 돈의 비중은 3배가량 뛰었다. 요소비용 국민소득(NI)에서 노동소득(임금)이 차지하는 비중을 나타내는 노동소득분배율도 외환위기 직전인 1996년 역대 최고치(62.4%)를 기록한 뒤, 17년 동안 당시 수준을 회복하지 못하고 있다. 경제성장의 과실이 기업에 비해 가계부문에 상대적으로 덜 흘러들어가고 있는 셈이다.

한국은행이 15일 발표한 ‘국민계정(1953~1999년) 개편 결과’를 보면, 한국의 국민총소득은 1953년 483억원에서 지난해 1441조원으로, 60년 동안 2만9833배 불어났다. 같은 기간 1인당 국민총소득도 67달러에서 2만6205달러로 늘어났다. 60년 동안 연평균 10.5%씩 증가한 것이다. 특히 1970년대 10년 동안은 물가가 급등(연평균 18.7% 상승)하면서 1인당 국민총소득 연평균 증가율이 22.7%에 달했다. 이처럼 경제규모가 급격히 커진 결과, 1970년 세계 39위였던 우리나라 국민총소득 순위는 2012년 14위로 올랐고, 1인당 국민총소득 순위도 125위에서 42위로 상승했다.

국민총소득이 급증하는 동안 가계소득 비중은 줄고 기업소득 비중은 1997년 외환위기를 기점으로 급속히 높아졌다. 국민총소득 대비 가계소득 비중은 경제주체별 소득을 집계하기 시작한 1975년 79.2%를 차지했으나 이후 꾸준히 하향 곡선을 그려 지난해 61.2%로 쪼그라들었다. 가계소득 비중은 1999년부터 단 한번도 70%대를 회복하지 못했고, 특히 2010년부터는 4년째 60~61% 수준에 머물고 있다. 가계총처분가능소득이 국민총소득에서 차지하는 비중도 1975년 77.4%에서 지난해 56.1%로 줄었다. 반면 기업소득 비중은 1975년 9.3%에서 지난해 25.7%로 급증했다. 정부부문 비중은 같은 기간 9.3%에서 13.1%로 소폭 확대됐다.

이러한 가계소득과 기업소득 비중 추이는 가계 살림살이 형편이 지난 40년 동안 국민총소득이 늘어난 수준만큼 나아지지는 않았다는 뜻이다. 기업부문이 급성장하면서 기업의 영업이익이 국민총소득 증가를 주도했고, 임금이나 가계의 재산소득은 상대적으로 증가세가 낮았던 것으로 해석할 수 있다. 한은 관계자는 “과거에 부진했던 기업부문의 수익성이 대폭 개선된 결과”라고 설명했다.

기업부문에 비해 가계부문의 상대적 위축은 노동소득분배율에서도 확인할 수 있다. 1953년 27.3%에 불과했던 노동소득분배율은 이후 꾸준히 상승해 외환위기 직전인 1996년 62.4%까지 올랐다. 노동소득분배율은 근로자 임금과 기업의 영업이익을 합친 요소비용 국민소득에서 임금이 차지하는 비중을 의미한다. 과거 개발 경제시대에 산업구조가 농업에서 제조업 중심으로 바뀌고 노동집약적 일자리가 급증하면서 자연스럽게 노동소득의 몫이 커진 것이다.

하지만 1997년 외환위기를 계기로 기업들의 구조조정이 가속화되고 임금이 상대적으로 낮은 비정규직이 급증하면서 노동소득분배율 상승세가 꺾였고 2000년에는 57.8%까지 추락했다. 2010년부터 4년째 조금씩 상승하고 있지만, 지난해 61.4%로 여전히 역대 최고치에는 1%포인트 모자라는 수준이다. 가계소득이 크게 늘지 않으면서 가계저축률도 1988년 24.3%를 정점으로 빠르게 하락해 지난해 수치(4.5%)는 60년 전(4.6%)과 비슷해졌다.

한편, 한은의 이번 국민계정 개편에 따라 처음으로 같은 국제기준(2008 국민계정체계)을 이용해 1953년부터 2013년까지의 한국 경제 흐름을 짚어볼 수 있게 됐다. 1953년은 우리나라에서 경제 관련 통계가 처음 나온 해다. 국민계정이란 기업·가계·정부 등 국민경제를 구성하는 모든 주체의 경제 활동과 일정 시점에서 경제 전체의 자산·부채상황을 정리하기 위해 정한 회계기준이다. 정영택 한은 경제통계국장은 “주요 경제지표의 공표 시작 시점을 종전 1970년에서 1953년으로 확장함으로써 국민경제의 장기 시계열 분석에 크게 기여하게 됐다”고 말했다.

김수헌 기자 minerva@hani.co.kr

국민총소득이 급증하는 동안 가계소득 비중은 줄고 기업소득 비중은 1997년 외환위기를 기점으로 급속히 높아졌다. 국민총소득 대비 가계소득 비중은 경제주체별 소득을 집계하기 시작한 1975년 79.2%를 차지했으나 이후 꾸준히 하향 곡선을 그려 지난해 61.2%로 쪼그라들었다. 가계소득 비중은 1999년부터 단 한번도 70%대를 회복하지 못했고, 특히 2010년부터는 4년째 60~61% 수준에 머물고 있다. 가계총처분가능소득이 국민총소득에서 차지하는 비중도 1975년 77.4%에서 지난해 56.1%로 줄었다. 반면 기업소득 비중은 1975년 9.3%에서 지난해 25.7%로 급증했다. 정부부문 비중은 같은 기간 9.3%에서 13.1%로 소폭 확대됐다.

이러한 가계소득과 기업소득 비중 추이는 가계 살림살이 형편이 지난 40년 동안 국민총소득이 늘어난 수준만큼 나아지지는 않았다는 뜻이다. 기업부문이 급성장하면서 기업의 영업이익이 국민총소득 증가를 주도했고, 임금이나 가계의 재산소득은 상대적으로 증가세가 낮았던 것으로 해석할 수 있다. 한은 관계자는 “과거에 부진했던 기업부문의 수익성이 대폭 개선된 결과”라고 설명했다.

기업부문에 비해 가계부문의 상대적 위축은 노동소득분배율에서도 확인할 수 있다. 1953년 27.3%에 불과했던 노동소득분배율은 이후 꾸준히 상승해 외환위기 직전인 1996년 62.4%까지 올랐다. 노동소득분배율은 근로자 임금과 기업의 영업이익을 합친 요소비용 국민소득에서 임금이 차지하는 비중을 의미한다. 과거 개발 경제시대에 산업구조가 농업에서 제조업 중심으로 바뀌고 노동집약적 일자리가 급증하면서 자연스럽게 노동소득의 몫이 커진 것이다.

하지만 1997년 외환위기를 계기로 기업들의 구조조정이 가속화되고 임금이 상대적으로 낮은 비정규직이 급증하면서 노동소득분배율 상승세가 꺾였고 2000년에는 57.8%까지 추락했다. 2010년부터 4년째 조금씩 상승하고 있지만, 지난해 61.4%로 여전히 역대 최고치에는 1%포인트 모자라는 수준이다. 가계소득이 크게 늘지 않으면서 가계저축률도 1988년 24.3%를 정점으로 빠르게 하락해 지난해 수치(4.5%)는 60년 전(4.6%)과 비슷해졌다.

한편, 한은의 이번 국민계정 개편에 따라 처음으로 같은 국제기준(2008 국민계정체계)을 이용해 1953년부터 2013년까지의 한국 경제 흐름을 짚어볼 수 있게 됐다. 1953년은 우리나라에서 경제 관련 통계가 처음 나온 해다. 국민계정이란 기업·가계·정부 등 국민경제를 구성하는 모든 주체의 경제 활동과 일정 시점에서 경제 전체의 자산·부채상황을 정리하기 위해 정한 회계기준이다. 정영택 한은 경제통계국장은 “주요 경제지표의 공표 시작 시점을 종전 1970년에서 1953년으로 확장함으로써 국민경제의 장기 시계열 분석에 크게 기여하게 됐다”고 말했다.

김수헌 기자 minerva@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)