두산인프라코어 경영 어떻기에

2007년 미 ‘밥캣’ 51억달러 인수

39억달러는 빚으로 충당 ‘출혈’

“경영 판단에 책임 안 져” 지적

2007년 미 ‘밥캣’ 51억달러 인수

39억달러는 빚으로 충당 ‘출혈’

“경영 판단에 책임 안 져” 지적

두산인프라코어는 이번 구조조정에 대해 세계적으로 건설기계 업황이 어려운 데 따른 불가피한 선택이라고 설명한다. 그러나 직원들은 회사의 실적 악화 원인이 비단 ‘외부 환경’에만 있는 건 아니라고 반박한다.

두산그룹은 1997년 외환위기를 계기로 기존 유통업에서 건설·중공업으로 주력 업종을 변경하는 데 성공했다는 평가를 받았다. 건설·공작기계와 엔진 등을 생산하는 두산인프라코어는 그룹 핵심 계열사 가운데 하나다.

2005년 두산이 대우종합기계를 인수하면서 출범한 두산인프라코어가 재무적으로 어려움을 겪기 시작한 것은 2007년 미국의 건설용 소형 중장비 업체인 ‘밥캣’ 인수로 거슬러 올라간다. 두산은 당시 이 업체를 51억달러(약 4조5천억원)를 들여 인수했는데, 전체 인수 자금 가운데 39억달러가 빚이었다. 2008년 글로벌 금융위기 이후 중장비 수요가 급감하면서 밥캣 인수는 오히려 회사의 발목을 잡고 말았다.

익명을 요청한 업계 관계자는 “최근 몇년간 이 회사가 집중적으로 투자를 해온 중국 굴삭기 시장이 축소됐고, 브라질 등 국외 건설경기가 나빠지면서 타격이 컸다. 그러나 앞서 밥캣 인수로 인한 출혈이 상당했다”고 말했다. 그는 “당시 시장에서 밥캣을 너무 비싸게 샀다는 평가가 나왔고, 인수 이후 경영 정상화를 위해 2조원이 넘는 돈이 추가로 투입됐다”고 덧붙였다.

자회사 밥캣의 올해 3분기 영업이익률은 8.8%로 실적이 호조세다. 이름을 밝히길 꺼린 이 회사 직원은 “사들인 업체(밥캣)에는 회사가 돈을 썼지만, 정작 원래 회사가 직원들을 줄일 만큼 어려워진 상황에서 밥캣으로부터 아무런 도움을 못 받는 역설적인 상황”이라고 박탈감을 털어놨다. 그는 또 “투자와 관련해 실무진이 내린 결론이 최종 의사결정 단계에서 달라지는 경우도 있었다. 그러나 판단 실패에 대해 아무도 책임지지 않는다”고 말했다. 이런 가운데 박용만 회장과 그룹 임원진은 정부가 추진하는 ‘청년희망펀드’에 각각 30억원과 5억원을 기부했다.

두산인프라코어는 현재 이익을 내고 있는 공작기계사업부에서도 희망퇴직을 받고 있다. 공작기계사업을 따로 떼어내 매각을 추진하면서 좀더 유리한 협상을 진행하려는 행보로 보인다. 밥캣을 제외한 다른 사업 부문이 모두 적자를 내고 있어 ‘캐시카우’(수익창출원)인 공작기계사업을 팔 수밖에 없다고 회사는 설명한다. 두산은 향후 밥캣을 주식시장에 상장해 빚을 갚는 등 재무구조를 개선한다는 계획이지만, 시장에선 공작기계사업의 매각 금액에 따라 상장 시기가 달라질 것으로 보고 있다.

중공업 분야는 한번 침체에 빠지면 회복이 장기간 쉽지 않다는 게 전문가들의 의견이다. 김상조 경제개혁연대 소장(한성대 교수)은 “업종 전체가 어려워지면 기업이 기존 인력 수를 유지하기 어려운 것도 사실이다. 그러나 구조조정 과정에서 법률적·사회적 논란을 줄이고 직원들을 존중하는 시스템을 구축하지 못한 부분은 회사 쪽과 최고경영자에게 분명한 책임이 있다”고 지적했다.

박현정 기자 saram@hani.co.kr

2005년 두산이 대우종합기계를 인수하면서 출범한 두산인프라코어가 재무적으로 어려움을 겪기 시작한 것은 2007년 미국의 건설용 소형 중장비 업체인 ‘밥캣’ 인수로 거슬러 올라간다. 두산은 당시 이 업체를 51억달러(약 4조5천억원)를 들여 인수했는데, 전체 인수 자금 가운데 39억달러가 빚이었다. 2008년 글로벌 금융위기 이후 중장비 수요가 급감하면서 밥캣 인수는 오히려 회사의 발목을 잡고 말았다.

익명을 요청한 업계 관계자는 “최근 몇년간 이 회사가 집중적으로 투자를 해온 중국 굴삭기 시장이 축소됐고, 브라질 등 국외 건설경기가 나빠지면서 타격이 컸다. 그러나 앞서 밥캣 인수로 인한 출혈이 상당했다”고 말했다. 그는 “당시 시장에서 밥캣을 너무 비싸게 샀다는 평가가 나왔고, 인수 이후 경영 정상화를 위해 2조원이 넘는 돈이 추가로 투입됐다”고 덧붙였다.

자회사 밥캣의 올해 3분기 영업이익률은 8.8%로 실적이 호조세다. 이름을 밝히길 꺼린 이 회사 직원은 “사들인 업체(밥캣)에는 회사가 돈을 썼지만, 정작 원래 회사가 직원들을 줄일 만큼 어려워진 상황에서 밥캣으로부터 아무런 도움을 못 받는 역설적인 상황”이라고 박탈감을 털어놨다. 그는 또 “투자와 관련해 실무진이 내린 결론이 최종 의사결정 단계에서 달라지는 경우도 있었다. 그러나 판단 실패에 대해 아무도 책임지지 않는다”고 말했다. 이런 가운데 박용만 회장과 그룹 임원진은 정부가 추진하는 ‘청년희망펀드’에 각각 30억원과 5억원을 기부했다.

두산인프라코어는 현재 이익을 내고 있는 공작기계사업부에서도 희망퇴직을 받고 있다. 공작기계사업을 따로 떼어내 매각을 추진하면서 좀더 유리한 협상을 진행하려는 행보로 보인다. 밥캣을 제외한 다른 사업 부문이 모두 적자를 내고 있어 ‘캐시카우’(수익창출원)인 공작기계사업을 팔 수밖에 없다고 회사는 설명한다. 두산은 향후 밥캣을 주식시장에 상장해 빚을 갚는 등 재무구조를 개선한다는 계획이지만, 시장에선 공작기계사업의 매각 금액에 따라 상장 시기가 달라질 것으로 보고 있다.

중공업 분야는 한번 침체에 빠지면 회복이 장기간 쉽지 않다는 게 전문가들의 의견이다. 김상조 경제개혁연대 소장(한성대 교수)은 “업종 전체가 어려워지면 기업이 기존 인력 수를 유지하기 어려운 것도 사실이다. 그러나 구조조정 과정에서 법률적·사회적 논란을 줄이고 직원들을 존중하는 시스템을 구축하지 못한 부분은 회사 쪽과 최고경영자에게 분명한 책임이 있다”고 지적했다.

박현정 기자 saram@hani.co.kr

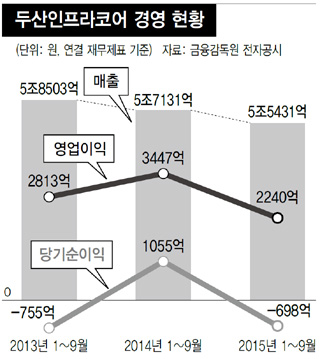

두산인프라코어 경영 현황

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)