[더 나은 사회]

불황기에 고용 중심 청년지원 힘쓴 일본

호황에도 니트·히키코모리 등 심해져

‘일자리 만능주의’ 정책에서 벗어나

주거·문화 등 사회 안전망 확충 힘써야

불황기에 고용 중심 청년지원 힘쓴 일본

호황에도 니트·히키코모리 등 심해져

‘일자리 만능주의’ 정책에서 벗어나

주거·문화 등 사회 안전망 확충 힘써야

“교수님, 적당한 때 취직하고 결혼하고 아이 낳고, 그냥 남들처럼… 그게 인생입니까?”

한 일본 대학생이 교수에게 이런 질문을 던졌다. 며칠 후, 학생은 자살을 시도했다. 일본 리츠메이칸대 야마모토 코헤이 교수가 겪은 일화다. 그는 연구자이면서 전국 히키코모리협회 회장까지 지낸 활동가다. 이른바 ‘히키코모리’(방안에 틀어박혀 경제·사회생활을 하지 않거나 못하는 사람) 문제에 남다른 관심을 쏟고 있다.

지난달 27일 국회에서 열린 ‘한·일 청년층 지원정책의 현황과 과제’ 포럼 참석차 한국을 찾은 야마모토 교수는 “이 학생과 같은 고민을 하는 청년이 한국에도 많은 것으로 안다”며 “이를 개인의 일탈로 봐서는 안 된다”고 강조했다. 그는 무엇보다 한국과 일본 두 나라 모두 ‘고용’의 관점에서만 청년 문제를 바라보는 현실에 주목한다. 단지 고용을 늘리는 게 히키코모리 현상과 같은 다양한 청년 문제를 해결하는 만능처방이 될 수 없다는 얘기다.

경기 살아나도 피로감·무력감은 더 심해져

일본의 경험이 잘 보여준다. 장기간 경기침체를 겪던 일본은 2003년 들어 청년실업자 100만 명, 아르바이트로 생계를 잇는 사람들이 200만 명에 이르자 청년실업 해결에 본격적으로 팔을 걷어붙였다. △커리어 개발 △직업·창업 교육을 뼈대로 하는 고용촉진 제도인 ‘청년 자립·도전 지원정책’이 대표적이다. 실업률이 뚝 떨어진 2010년대 들어 사정은 달라졌을까? 아니다. 니트(71만 명)·히키코모리(26만 명)뿐 아니라 자살이 청년층 사망 원인 1위가 될 정도로 문제는 외려 심각해졌다.

다른 전문가들도 ‘고용 만능주의’ 관점의 한계를 지적했다. 일본 방송대 미야모토 미치코 교수는 “새로 생겨난 일자리는 불황 중 성장했음에도 교육과 정서적 지원을 받을 수 있었던 상대적 고학력·중산층 청년들에게 돌아갔다”며, 청년세대 내 격차에 주목했다. 그는 또 “당장 눈앞의 취직 기회는 늘어났을지 몰라도 경쟁중심·획일적 사회가 안겨준 피로감과 무력감이 청년들을 무겁게 짓누르고 있다”는 분석도 곁들였다.

대책은 뭘까. 전문가들은 ‘사회적 안전망 문제로 바라보는 인식의 전환’을 한목소리로 강조한다. 히키코모리로 상징되는 청년 소외 문제를 풀기 위해선 전 생애에 걸친 주거·돌봄 등 사회적 안전망 확충 차원에서 접근해야 한다는 게 요지다. ‘사회에 참여하는 이행기’라는 의미에서 청년의 범위를 44세까지로 연장하는 방안이 논의되고 있는 건 이런 배경에서다.

수치만 놓고 봐도, 우리나라 사정은 일본보다 훨씬 심각하다. 12일 통계청이 발표한 8월 고용동향을 보면, 청년 실업률은 10.0%로, 8월 기준으로 1999년(10.7%) 이후 최대치를 기록했다. 구직활동 자체를 포기한 ‘니트’ 비율은 18.5%로 경제협력개발기구(OECD) 평균치 15.4%를 웃돈다.

지난달 27일 국회에서 열린 ‘한·일 청년층 지원정책의 현황과 과제’ 포럼 참석차 한국을 찾은 야마모토 교수는 “이 학생과 같은 고민을 하는 청년이 한국에도 많은 것으로 안다”며 “이를 개인의 일탈로 봐서는 안 된다”고 강조했다. 그는 무엇보다 한국과 일본 두 나라 모두 ‘고용’의 관점에서만 청년 문제를 바라보는 현실에 주목한다. 단지 고용을 늘리는 게 히키코모리 현상과 같은 다양한 청년 문제를 해결하는 만능처방이 될 수 없다는 얘기다.

경기 살아나도 피로감·무력감은 더 심해져

일본의 경험이 잘 보여준다. 장기간 경기침체를 겪던 일본은 2003년 들어 청년실업자 100만 명, 아르바이트로 생계를 잇는 사람들이 200만 명에 이르자 청년실업 해결에 본격적으로 팔을 걷어붙였다. △커리어 개발 △직업·창업 교육을 뼈대로 하는 고용촉진 제도인 ‘청년 자립·도전 지원정책’이 대표적이다. 실업률이 뚝 떨어진 2010년대 들어 사정은 달라졌을까? 아니다. 니트(71만 명)·히키코모리(26만 명)뿐 아니라 자살이 청년층 사망 원인 1위가 될 정도로 문제는 외려 심각해졌다.

다른 전문가들도 ‘고용 만능주의’ 관점의 한계를 지적했다. 일본 방송대 미야모토 미치코 교수는 “새로 생겨난 일자리는 불황 중 성장했음에도 교육과 정서적 지원을 받을 수 있었던 상대적 고학력·중산층 청년들에게 돌아갔다”며, 청년세대 내 격차에 주목했다. 그는 또 “당장 눈앞의 취직 기회는 늘어났을지 몰라도 경쟁중심·획일적 사회가 안겨준 피로감과 무력감이 청년들을 무겁게 짓누르고 있다”는 분석도 곁들였다.

대책은 뭘까. 전문가들은 ‘사회적 안전망 문제로 바라보는 인식의 전환’을 한목소리로 강조한다. 히키코모리로 상징되는 청년 소외 문제를 풀기 위해선 전 생애에 걸친 주거·돌봄 등 사회적 안전망 확충 차원에서 접근해야 한다는 게 요지다. ‘사회에 참여하는 이행기’라는 의미에서 청년의 범위를 44세까지로 연장하는 방안이 논의되고 있는 건 이런 배경에서다.

수치만 놓고 봐도, 우리나라 사정은 일본보다 훨씬 심각하다. 12일 통계청이 발표한 8월 고용동향을 보면, 청년 실업률은 10.0%로, 8월 기준으로 1999년(10.7%) 이후 최대치를 기록했다. 구직활동 자체를 포기한 ‘니트’ 비율은 18.5%로 경제협력개발기구(OECD) 평균치 15.4%를 웃돈다.

일자리나 주거 사정이 지금보다 다소 개선되더라도, 청년층이 느끼는 피로감과 무력함이 쉽게 가시지 않을 것이라는 징후는 곳곳에서 나타난다. 젊은 여성의 우울증 치료 수기를 담은 책 <죽고싶지만 떡볶이는 먹고 싶어>(흔, 2018)가 한 달 가까이 각종 서점 베스트셀러 1위 자리를 지키고, “인간관계에 지쳐 사회에 나가지 않으려 합니다”라며 ‘우울증’, ‘히키코모리’를 주제로 한 유튜브 크리에이터가 인기를 끄는 건 시사하는 바 크다. 니트 청년을 위한 사회적기업 ‘유자살롱’을 운영하기도 한 이충한 하자센터 기획부장은 “청년들이 경쟁사회에 이미 지칠대로 지쳤고, 다른 길을 개척해 사회에 뿌리내릴 방법도 부족한 게 현실”이라고 말했다.

“‘실패해도 괜찮다’는 경험 쌓여야”

물론, 국내 청년정책의 성과가 전혀 없는 건 아니다. 민달팽이 유니온·청년정책네트워크·청년허브 등 적극적으로 목소리를 내는 청년 당사자 조직도 늘어났다. 민달팽이 유니온 등을 중심으로 진행되는 청년 대상 사회주택 공급도 눈여겨볼 만한 시도다. ‘돈이 아니라 하고 싶은 일을 할 시간을 받는다’는 서울시의 청년수당이나 성남시의 청년배당, 잠시 멈추고 자신에 대해 고민해보는 ‘갭이어’도 빼놓을 수 없다. 안연정 서울시 청년허브 센터장은 “‘다른 질문을 가져도 괜찮다, 실패해도 괜찮다’는 경험이 쌓이는 것이 중요하다”고 말했다.

다만, 이런 시도조차 대부분 서울에 집중된 탓에, 지방 청년들은 여전히 소외되고 있다는 우려도 나온다. 부산에서 대학을 다니는 대학생 최은영씨(가명·24)는 “다양한 경험과 생각을 나누는 기회 자체가 서울에 몰려있다”며 “부산에서 뭘 하려고 해도 여전히 취업 자체가 중심”이라고 말했다.

일자리나 주거 사정이 지금보다 다소 개선되더라도, 청년층이 느끼는 피로감과 무력함이 쉽게 가시지 않을 것이라는 징후는 곳곳에서 나타난다. 젊은 여성의 우울증 치료 수기를 담은 책 <죽고싶지만 떡볶이는 먹고 싶어>(흔, 2018)가 한 달 가까이 각종 서점 베스트셀러 1위 자리를 지키고, “인간관계에 지쳐 사회에 나가지 않으려 합니다”라며 ‘우울증’, ‘히키코모리’를 주제로 한 유튜브 크리에이터가 인기를 끄는 건 시사하는 바 크다. 니트 청년을 위한 사회적기업 ‘유자살롱’을 운영하기도 한 이충한 하자센터 기획부장은 “청년들이 경쟁사회에 이미 지칠대로 지쳤고, 다른 길을 개척해 사회에 뿌리내릴 방법도 부족한 게 현실”이라고 말했다.

“‘실패해도 괜찮다’는 경험 쌓여야”

물론, 국내 청년정책의 성과가 전혀 없는 건 아니다. 민달팽이 유니온·청년정책네트워크·청년허브 등 적극적으로 목소리를 내는 청년 당사자 조직도 늘어났다. 민달팽이 유니온 등을 중심으로 진행되는 청년 대상 사회주택 공급도 눈여겨볼 만한 시도다. ‘돈이 아니라 하고 싶은 일을 할 시간을 받는다’는 서울시의 청년수당이나 성남시의 청년배당, 잠시 멈추고 자신에 대해 고민해보는 ‘갭이어’도 빼놓을 수 없다. 안연정 서울시 청년허브 센터장은 “‘다른 질문을 가져도 괜찮다, 실패해도 괜찮다’는 경험이 쌓이는 것이 중요하다”고 말했다.

다만, 이런 시도조차 대부분 서울에 집중된 탓에, 지방 청년들은 여전히 소외되고 있다는 우려도 나온다. 부산에서 대학을 다니는 대학생 최은영씨(가명·24)는 “다양한 경험과 생각을 나누는 기회 자체가 서울에 몰려있다”며 “부산에서 뭘 하려고 해도 여전히 취업 자체가 중심”이라고 말했다.

이원재 랩(LAB)2050 소장은 “노동 환경 자체가 바뀌는 가운데 고용만을 목표로 하는 청년대책으로는 부족하다는 데 공감한다”며 “다음 세대의 동력이 될 청년이 사회가 보장하는 가운데 다양한 혁신을 실험하도록 해야 한다”고 말했다.

박선하 한겨레경제사회연구원 시민경제센터 연구원 sona@hani.co.kr

이원재 랩(LAB)2050 소장은 “노동 환경 자체가 바뀌는 가운데 고용만을 목표로 하는 청년대책으로는 부족하다는 데 공감한다”며 “다음 세대의 동력이 될 청년이 사회가 보장하는 가운데 다양한 혁신을 실험하도록 해야 한다”고 말했다.

박선하 한겨레경제사회연구원 시민경제센터 연구원 sona@hani.co.kr

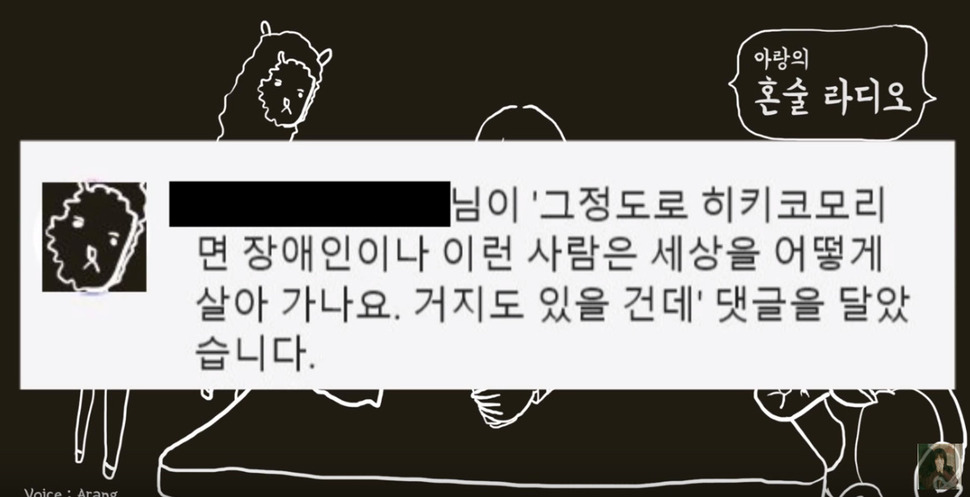

우울증과 히키코모리 생활을 주제로 한 유튜버 ‘안녕아랑’ 갈무리. 시청자가 남긴 악플을 읽고 그에 대한 대답을 하는 콘텐츠다.

우울증과 히키코모리 생활을 주제로 한 유튜버 ‘안녕아랑’의 일상 소개 영상 갈무리.

지난 2일 열린 2018 서울청년의회 모습. 서울청년정책네트워크 페이스북 갈무리.

취향·관심사에 따른 커뮤니티 활동을 지원하는 ‘청년참’ 참여자 모임. 서울시 청년허브 제공

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)