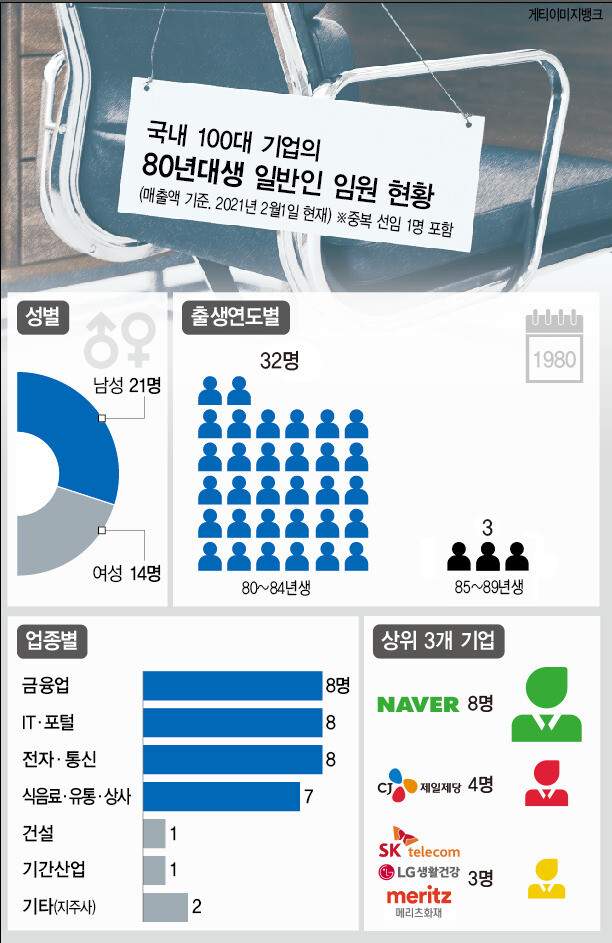

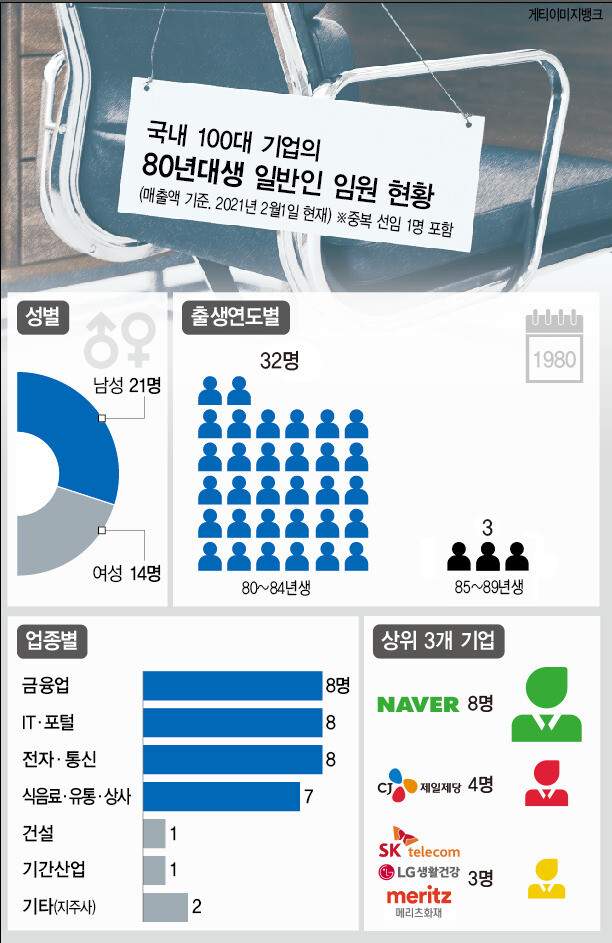

이번 조사에서 드러난 80년대생 임원의 업종별 편차는 컸다. 일반인 임원의 경우, 금융업과 정보기술·포털, 전자·통신 분야가 각각 8명씩, 식음료·유통업이 7명으로, 이들 네 분야를 합치면 전체의 약 90%를 차지했다. 자동차·철강·정유 등 기간산업의 80년대생 임원은 10명이지만, 총수 일가와 외국인을 빼면 한영주 현대자동차 클라우드아키텍처실장(상무)이 유일했다. 업종의 특성이 여실히 반영된 결과로 풀이된다.

네이버가 단일기업 가운데 가장 많은 80년대생 임원을 둔 배경으론 ‘성과 중심 보상 인사체계’가 꼽힌다. 이른바 ‘회사 안의 회사’(Company In Company·시아이시)를 지향하는 조직체계가 젊은 임원의 탄생을 북돋고 있다는 뜻이다. ‘지식인’과 ‘블로그’ 서비스를 하는 시아이시 아폴로, ‘쇼핑’이 포함된 시아이시 포레스트 등 대부분의 서비스가 시아이시에 속해 있다. 임원이 시아이시 대표나 책임리더를 맡아 주도적으로 사업을 운영한다. 수평적인 조직문화가 뿌리내린데다, 세계 시장의 흐름에 빠르게 대처하고 변화를 주도해야만 살아남을 수 있는 플랫폼 서비스기업의 특성이 잘 반영된 결과다.

이에 반해 기간산업 등 제조업 분야 대기업의 경우, 연공서열을 기반으로 한 상명하복식 조직문화가 여전히 강고하다는 평가를 받는다. 삼성전자의 한 80년대생 직원은 “아직은 수평적 문화가 형성되지 않았다”며 “우리 조직에선 후배였던 사람이 위로 올라가 자신을 평가하는 걸 견딜 수 있는 준비가 돼 있지 않다”고 말했다. 실제로 지난해 매출액 236조원을 기록한 국내 1위 기업인 삼성전자의 80년대생 임원은 4명이고, 그 가운데 2명은 외국인이다. 나머지 2명 역시 자체 승진한 경우가 아니라 외부에서 스카우트되거나 경력으로 들어온 임원이다. 외국계 반도체 회사에서 일하는 한 70년대생 직원도 “제조업체는 조직적으로 움직일 수밖에 없기 때문에 게임 회사나 플랫폼 회사처럼 한 명이 번득이는 아이디어를 내 임원으로 발탁되는 일은 거의 일어나지 않는다”고 설명했다.

물론 변화의 움직임은 감지된다. ‘부장’ ‘과장’ 같은 직책을 없애고 구성원들이 서로의 경력을 알 수 없도록 조직을 운영하는 회사들이 갈수록 늘고 있다. 한 제조업 분야 대기업 직원은 “팀장을 하다가 팀원으로 다시 내려가는 일이 이젠 흔하다”며 “젊은 직원들 중에는 책임질 게 많은 팀장직을 달기 싫어하는 이들도 있다. 직무 중심으로 자신이 맡은 일을 열심히 하면 된다는 분위기가 늘고 있다”고 전했다.

송채경화 최민영 기자

khsong@hani.co.kr