그래픽_장은영

※ 그래픽을 누르면 크게 볼 수 있습니다.

?스타벅스 앱, 미국 결제 앱 최선두

애플·구글페이보다 이용자 많고

선불카드·앱 보유 현금만 12억달러

웬만한 미국 지방은행 뛰어넘어 이용 실적 등 빅데이터에 기술 연계

마케팅·결제 방식 혁신 이어가 금융업 가능한 ‘핀테크 기업’ 진화

?국내 ‘스벅 리워드’ 가입자 450만

지난해 선불충전 추정액 691억

토스 등 7개 간편송금사 보유량 육박

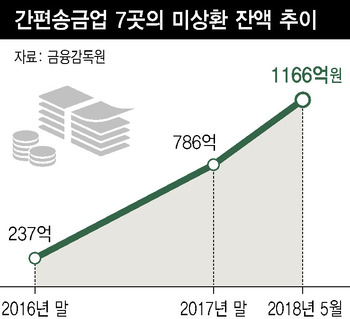

“자산운용업 진출 땐 전통금융 큰 영향” 그렇다면 국내 소비자들이 쌓은 선불충전금과 이-기프트(e-gift) 규모는 얼마나 될까? 스타벅스코리아는 이를 영업비밀이라며 밝히지 않고 있다. 하지만 감사보고서를 통해 대략 추정은 할 수 있다. 백화점이 상품권을 팔아 현금을 받은 뒤 나중에 고객에게 물건을 내줘야 하는 것처럼, 선불충전금은 회계상 선수금 성격의 부채로 잡힌다. 이 회사 감사보고서를 보면, 2013년 151억원이었던 선수금 규모는 지난해 691억원으로 4배 넘게 뛰었다. 지난해 토스·카카오페이·페이코 등 국내 주요 간편송금업체 7곳이 보유한 잔액 785억원에 육박하는 규모다. 스타벅스가 보유한 선불충전금은 은행에 예치만 해도 이자가 십수억원에 이르고, 자체 투자에 활용할 수 있다는 장점도 있다. 더 큰 매력 포인트는 어마어마한 빅데이터와 연계해 새로운 마케팅에 나설 수 있다는 점이다. 이미 스타벅스는 음료 취향, 충전 패턴, 매장 정보와 기온 등을 조합해 고객에게 맞춤형 상품을 추천하고 있으며, 추천 알고리즘은 더욱 정교해지고 있다. 신규 제품 개발에도 활용된다. 웨이츠 부사장은 “특히 밀레니얼 세대(1980년~2000년대생)는 효율적이고 편리한 방식을 추천받길 원한다”며 “수천만 데이터를 모아 소비자들을 이해하려고 노력한다”고 말했다.

스타벅스 앱에 차량번호를 등록하면 드라이브스루 매장을 지날 때 고속도로 ‘하이패스’처럼 자동결제가 된다. 스타벅스코리아 제공.

간편송금서비스 충전금 안전장치가 없다

미국에서는 커피 업체인 스타벅스가 기술과 결합해 결제 시장에서 성공한 ‘특수한 사례’를 만들어냈다면, 국내에서 핀테크 변화를 선도하는 분야로는 간편송금서비스를 들 수 있다. ‘공인인증서 없는 송금과 결제’ 서비스를 제공하는 간편송금업체들은 스타벅스처럼 송금 또는 결제에 앞서 선불충전을 받는데, 충전금에 대한 이자 지급이나 관리기준 마련이 필요하다는 지적이 나온다.

7개 업체 잔액 5월말 현재 1200억

7개 업체 잔액 5월말 현재 1200억

이자 없고 업체 망해도 보호 안 돼

금감원 “별도 예치 의무화 논의 중” 토스(비바리퍼블리카)·네이버페이·체크페이(쿠콘)·카카오페이·페이코·페이나우(엘지유플러스)·핀크 등 국내 7개 간편송금서비스 업체가 고객에게 받아 보관 중인 미상환잔액은 2016년 말 236억9천만원에서 지난해 말 785억원으로 1년 새 3배 넘게 불었고, 올해 5월 말엔 1165억5천만원으로 급증했다. 하지만 이자는 지급되지 않는다. 현행 전자금융거래법상 간편송금서비스는 계좌이체로 충전한 선불금을 송금하는 ‘선불전자지급서비스’로 분류되기 때문이다. 은행 예·적금이 아니면서 고객에게 확정적인 이자를 준다고 약속하면 유사수신으로 분류될 수도 있다. 카카오페이 관계자는 “법률적으로 명확하지 않기 때문에 충전금에 대해서 이자를 지급하지 못하지만 제휴계좌를 쓰는 고객들에게 우대이율을 제공한다”고 설명했다. 다른 간편송금업체들도 비슷하다. 고객 자산인 충전금 규모가 커지면서, 관리기준을 마련해야 한다는 지적도 나온다. 지금은 업체가 이 돈을 위험한 곳에 투자하더라도 아무런 법적 문제가 없다. 업체가 망하더라도 고객은 충전금을 보호받지 못한다. 7개 업체는 충전금 대부분을 현금·보통예금(77.9%)이나 정기예금(20.4%) 계좌에 넣어 관리 중이지만, 일부는 다소 위험한 자산에 투자하는 것으로 알려졌다. 금융감독원 관계자는 “미상환잔액이 1천억원을 넘긴 만큼, 별도 규정이 없으면 회사로서는 이를 직접 운용하고 싶은 유인이 있을 수 있다”며 “고객자금을 별도 예치하는 방식 등을 의무화하는 내용을 시행령이나 감독규정에 담을 수 있도록 금융위와 논의하고 있다”고 설명했다. 박수지 기자 suji@hani.co.kr

※ 그래픽을 누르면 크게 볼 수 있습니다.

이자 없고 업체 망해도 보호 안 돼

금감원 “별도 예치 의무화 논의 중” 토스(비바리퍼블리카)·네이버페이·체크페이(쿠콘)·카카오페이·페이코·페이나우(엘지유플러스)·핀크 등 국내 7개 간편송금서비스 업체가 고객에게 받아 보관 중인 미상환잔액은 2016년 말 236억9천만원에서 지난해 말 785억원으로 1년 새 3배 넘게 불었고, 올해 5월 말엔 1165억5천만원으로 급증했다. 하지만 이자는 지급되지 않는다. 현행 전자금융거래법상 간편송금서비스는 계좌이체로 충전한 선불금을 송금하는 ‘선불전자지급서비스’로 분류되기 때문이다. 은행 예·적금이 아니면서 고객에게 확정적인 이자를 준다고 약속하면 유사수신으로 분류될 수도 있다. 카카오페이 관계자는 “법률적으로 명확하지 않기 때문에 충전금에 대해서 이자를 지급하지 못하지만 제휴계좌를 쓰는 고객들에게 우대이율을 제공한다”고 설명했다. 다른 간편송금업체들도 비슷하다. 고객 자산인 충전금 규모가 커지면서, 관리기준을 마련해야 한다는 지적도 나온다. 지금은 업체가 이 돈을 위험한 곳에 투자하더라도 아무런 법적 문제가 없다. 업체가 망하더라도 고객은 충전금을 보호받지 못한다. 7개 업체는 충전금 대부분을 현금·보통예금(77.9%)이나 정기예금(20.4%) 계좌에 넣어 관리 중이지만, 일부는 다소 위험한 자산에 투자하는 것으로 알려졌다. 금융감독원 관계자는 “미상환잔액이 1천억원을 넘긴 만큼, 별도 규정이 없으면 회사로서는 이를 직접 운용하고 싶은 유인이 있을 수 있다”며 “고객자금을 별도 예치하는 방식 등을 의무화하는 내용을 시행령이나 감독규정에 담을 수 있도록 금융위와 논의하고 있다”고 설명했다. 박수지 기자 suji@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)