‘태풍의 눈’인가, ‘찻잔 속 태풍’으로 끝날 것인가.

최근 법원이 경영성과급도 근로기준법상 임금에 해당한다는 판결을 잇달아 내놓으면서 재계와 노동계가 술렁이고 있다. 하급심의 이런 판단이 대법원에서 확정될 경우 성과급 비중이 큰 주요 대기업을 중심으로 임금체계 변화는 물론, 이를 둘러싼 노사 간 임금단체협상 양상도 달라질 수 있어서다. 전문가들도 법원이 ‘임금의 본질’에 대해 진지한 접근을 시작했다고 평가하며 상급심 판결을 예의주시하고 있다.

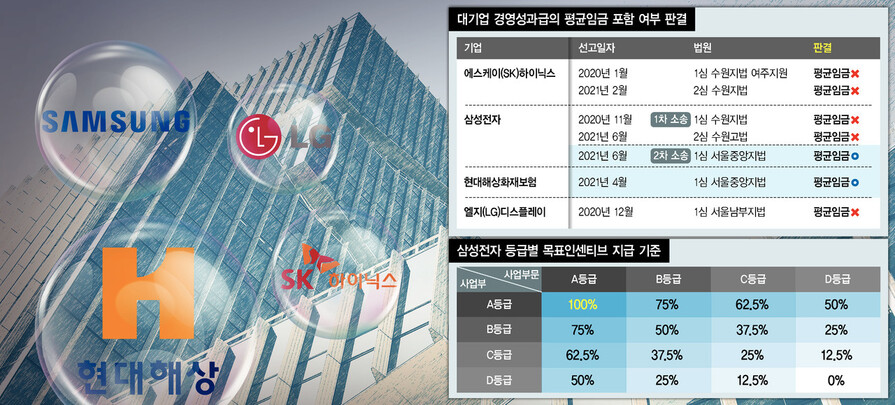

지난달 17일 서울중앙지법 민사48부(재판장 이기선)는 지난 2016년 퇴직한 삼성전자 전 직원들이 회사를 상대로 낸 퇴직금 청구 소송에서 원고 쪽 손을 들어줬다. 경영성과급도 퇴직금 산정의 기준이 되는 ‘평균임금’에 반영해야 한다는 판단이었다. 지난 4월 단체협약·취업규칙 같은 노동 관행 등에 따라 민간 회사가 지급한 경영성과급도 임금으로 봐야 한다는 첫 판결(서울중앙지법 민사41부·현대해상화재보험 사건)이 나온 데 이어 두달 만에 같은 취지의 판단이 연이어 나온 것이다. 그간 법원은 경영성과급의 기준이 되는 민간 회사의 경영성과가 동종업계 동향이나 시장 상황 등에 좌우되는 만큼 개별 근로자의 근로 제공과는 관련성이 낮다고 일관되게 봐왔다.

재판부가 기존과 다른 결론을 내린 건 성과급이 경영실적 목표 달성을 위해 직원들의 근로의욕을 높이려는 목적으로 지급된 점과 함께 상당 기간 꾸준히 지급돼 노사 간에 성과급 지급이 당연한 것으로 인식돼 온 점을 고려했기 때문이다. 성과급이란 명칭보다 그 실질을 따졌을 때 임금의 성격이 크다고 본 것이다. 실제 삼성전자는 1994년부터 매년 반기마다 목표 인센티브(옛 생산성격려금·PI)를, 2000년 이후에는 매년 성과 인센티브(이익배분금·PS)를 지급했다.

이같은 판단의 뿌리는 지난 2018년 공공기관의 경영평가 성과급을 임금으로 본 대법원의 판단으로 거슬러간다. 그해 대법원은 한국감정원, 한국공항공사 등 공공기관 퇴직자들이 낸 소송에서 모두 성과급을 임금으로 판단했다. 이후 고용노동부는 이 판례를 존중해 공공기관의 성과급을 퇴직금 산정의 기초인 평균임금에 포함되는 것으로 행정해석을 변경했다. 현재 공공기관 직원들은 경영평가 성과급을 포함해 산정한 퇴직금을 받고 있다는 뜻이다.

권혁 부산대 법학전문대학원 교수는 “(최근 두 판결은) 임금의 명칭과 그 실질이 다른 우리나라 노동시장의 현실에서 법원이 경영성과급이라는 명칭과 관계없이 지급방법과 요건 등을 면밀히 따져 실질적인 임금성 여부를 톺아봤다는 의미로 볼 수 있다”고 평가했다. 퇴직금 산정 부담 등을 피하기 위해 그동안 기업들이 ‘경영성과급’이란 명칭을 붙여 임금성을 우회한 관행의 문제점을 법원이 인식하기 시작했다는 얘기다.

그러나 법원의 판단이 일괄적으로 바뀐 것은 아니다. 서울중앙지법의 판단이 나온 같은 날 수원고등법원 민사3부(재판장 정형식)는 또 다른 삼성전자 사건에서 기존 법원의 입장을 유지하며 회사 쪽 손을 들어준 1심 판결을 그대로 인정했다. 삼성전자 1·2차 퇴직금 청구 소송은 소송인만 다를 뿐 동일한 사실관계를 놓고 진행된 터였다. ‘민간기업의 성과급은 임금’이라는 서울중앙지법의 최근 두 판단이 대세로 확고히 자리를 잡은 건 아닌 셈이다.

성과급에 대한 새로운 인식을 드러낸 하급심 판결이 2심, 나아가 대법원에서까지 인정될 경우 그 영향은 넓고 깊을 전망이다. 상대적으로 성과급 비중이 큰 대기업들은 임금 구성과 체계에 변화를 꾀하고, 이 과정에서 그 내용과 임금 총액에 대한 불확실성이 높아져 노사 간 긴장도 높아질 수 있다는 얘기다.

장정우 한국경영자총협회 노동정책본부장은 “(대법원 확정 땐) 매우 큰 변화를 가져올 수 있다”며 “주요 기업 입장에선 기존의 연공급 구조를 유지할 것이냐를 비롯해 임금체계 전반에 대한 재검토가 필요할 것으로 본다”고 평가했다. 경영성과급의 규모와 총급여에서 차지하는 비중을 줄일 수 있다는 뜻으로 풀이된다.

노동계의 입장은 좀더 복잡하다. 급여 총액 유지를 전제로, 성과급 대신 기본급의 비중을 높여 임금체계를 단순화하는 방향은 환영할 만하지만, 성과급을 깎아 총급여가 줄어드는 상황은 달갑지 않기 때문이다. 또 퇴직 예정자와 그렇지 않은 노동자 간의 이해관계도 엇갈릴 수 있다. 김준영 한국노총 금속노련 사무처장은 “삼성전자처럼 성과급이 연봉의 40%가량을 차지하는 사업장에선 (성과급이 퇴직금에 반영되면) 퇴직금이 두배 가까이 는다. 근속연수가 20년 이상 된 직원들은 희망퇴직 수당을 받은 셈 치고 조기퇴사를 하는 사례도 나올 수 있다”고 말했다.

이런 맥락에서 현재 대법원에 계류 중인 에스케이(SK)하이닉스 사건에 대한 판단에 노동계와 재계의 이목이 쏠리고 있다. 성과급을 임금으로 판단한 하급심 2건(현대해상·삼성전자 사건)이 나온 뒤 열리는 유사 사건에 대한 첫 최종심이기 때문이다. 이 사건의 1·2심에선 모두 성과급의 임금성이 받아들여지지 않았다.

권오성 성신여대 교수(법학)는 “그간 법원은 임금성을 지나치게 좁게 해석해왔다. 과거의 노동에 대한 보상 또는 장래의 노동을 장려하기 위해 회사가 지급한 성과급은 당연히 근로의 대가로 인정돼야 한다”고 말했다. 반면 성과급의 임금성 여부를 다툰 사건에서 회사 쪽을 대리한 경험이 있는 대형 로펌의 한 변호사는 “민간기업의 모든 경영성과급을 임금으로 보는 해석은 과도하다”라고 반박했다. 산정방식과 지급 절차 등 세부사항에 따라 성과급의 성격을 면밀히 따져야 한다는 얘기다.

선담은 기자

sun@hani.co.kr

삼성전자 성과급, 어떻게 지급되나 살펴보니

주요 대기업 임직원들이 받는 총 급여에서 성과급 비중은 매우 높은 편이다. 삼성전자는 올해 1월 임직원에게 3조원가량의 성과급을 줬다. 반도체(DS)사업부문 직원의 경우 전체 연봉에서 성과급 비중이 40% 가까이 달하는 것으로 알려졌다. 엘지(LG)전자도 생활가전(H&A)사업본부 기준 기본급의 750%를 성과급으로 줄 정도로 그 비중이 컸다.

이런 성과급은 어떤 기준으로 책정될까. 삼성전자 퇴직자들이 회사를 상대로 낸 퇴직금 청구 소송의 1심 판결문에 그 실마리가 담겨 있다.

이를 보면, 이 회사의 경영성과급은 우선 ‘목표 인센티브’(TAI·옛 PI)와 ‘성과 인센티브’(OPI·PS)로 나뉜다. 목표 인센티브는 각 사업부문 및 사업부의 성과를 기초로 반기마다 지급된다. 산정 기준은 이렇다. 일단 매출증가율 등 재무성과와 일명 ‘CEO 미션’이라고 부르는 전략과제 이행 정도 평가를 토대로 각 사업부·부문을 네 등급으로 구분한다. 그 뒤 각 등급별로 정해진 조직(사업부)별 지급률에 회사가 정한 상여기초금(월 기준급의 120%)을 곱해 최종 결정된다. 산정 기준 시점은 상반기는 5월31일, 하반기는 11월30일이다.

성과 인센티브는 각 사업부의 세후 영업이익에서 자본비용을 뺀 ‘경제적 부가가치’(EVA)의 20%를 직원들에게 나눠주는 개념이다. 1년에 한번 지급된다. 사업부별로 지급률이 정해지는데, 부장·수석급의 경우 업적고과에 따라 5단계(EX, VG, GD, NI, UN)로 나눠 정한 배수를 곱해 지급률을 가감한다. 최대 한도는 있다. 연봉제 직원은 연봉의 50%, 연봉제가 아닌 직원은 기초금액의 700%가 최대 한도다.

이 판결문에 담긴 삼성전자의 경영성과급 책정·지급 방식은 소송인들이 퇴직한 시점인 2016년까지의 상황만 반영됐다. 이에 대해 삼성전자 쪽은 “경영성과급 지급 기준을 대외적으로 공개하고 있지 않다. 다만 2016년 이후 바뀐 내용은 없다”고 밝혔다.

선담은 기자

sun@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)