포스코가 ‘수소환원제철 데모플랜트(시험설비)’ 설계에 착수하며 2050년 탄소중립 로드맵을 향한 첫발을 내디뎠다. 수소환원제철 공법은 탄소배출이 없는 쇳물 생산 기법으로, 철강 업계의 탄소중립 달성을 위한 해결책으로 꼽힌다. 다만, 대량의 전기를 소모해 재생에너지 발전 인프라의 뒷받침이 필수적이라는 지적이 나온다.

포스코는 지난달 26일 포항 기술연구원에서 영국 플랜트 건설사 프라이메탈스(Primetals)와 수소환원제철 엔지니어링 기술 협력 업무협약을 체결했다고 4일 밝혔다. 포스코는 자사의 친환경 수소환원제철 모델인 ‘하이렉스’ 기술을 적용해 2050년까지 탄소중립을 달성하겠다는 계획을 밝힌 바 있다. 이를 위해 포스코와 파이넥스(FINEX) 설비를 공동 설계했던 프라이메탈스와 이달부터 하이렉스 데모플랜트 설계에 본격 착수하기로 했다.

수소환원제철은 수소를 사용해 탄소배출 없이 쇳물을 생산하는 공법이다. 철광석에 수소를 반응시키면 ‘직접환원철’을 뽑아낼 수 있는데, 이는 고로에서 나오는 쇳물과 달리 고체 상태다. 이를 전기로에서 녹여 쇳물을 생산한다. 철강 업계의 탄소 중립을 달성할 기술로 주목받고 있다.

포스코가 지난 7월26일 영국 프라이메탈스와 수소환원제철 엔지니어링 기술 협력 업무협약을 체결했다. 김기수 포스코 기술연구원 저탄소공정연구소장(왼쪽)과 프리데만 프라울 프라이메탈스 제선제강환경 담당임원이 기념사진을 찍고 있다. 포스코 제공

현재 포스코는 수소가 25% 포함된 환원가스를 사용하는 파이넥스 설비를 가동하고 있다. 초기 단계의 수소제철 공법인 셈이다. 유럽 경쟁사가 개발 중인 방식은 철광석을 단단한 덩어리 ‘펠릿’으로 만드는 단계를 거치는데, 파이넥스 공법은 이 과정을 생략해 경쟁력 측면에서 유리하다는 게 포스코 쪽 설명이다.

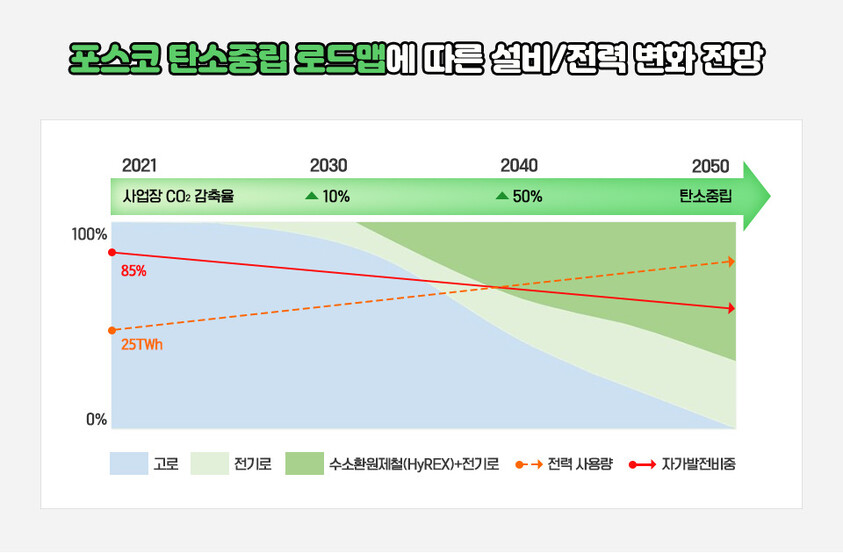

포스코는 이번 설계를 시작으로 데모플랜트 ‘설계·조달·시공’(EPC, Engineering·Procurement·Construction)을 이어나가고, 2030년까지 수소환원제철의 상용화 가능성을 검증할 계획이다. 이후 생산 최적화를 거쳐 현재의 제철소 고로(용광로)를 단계적으로 하이렉스 기반 설비로 교체해 2050년 탄소 중립을 달성한다는 목표를 세웠다.

관건은 수소환원제철의 기술 개발 속도에 맞춰 국내 그린수소 및 친환경 전력생산 인프라가 뒤따라와줄 수 있는지 여부다. 수소는 생산 단계의 탄소배출 여부에 따라 크게 세 종류로 나뉜다. 그린수소·블루수소·그레이수소다. 2018년 기준 세계 수소 생산량 총 1억1700만t 가운데 대부분이 천연가스·석탄에서 추출하거나 석유 정제 과정 등에서 만들어진 그레이수소다. 탄소 원료에 기반해 생산하는 수소여서 온실가스가 많이 배출된다. 반면, 수소 생산 과정에서 나오는 탄소를 포집해 제거한 블루수소와 재생에너지로 만든 그린수소의 비율은 0.7%에 그친다.

수소환원제철 전기로에 쓰이는 전력도 문제다. 포스코는 현재 고로 운영 시 발생하는 부생가스 등을 사용해 필요 전력량의 85%를 자가발전하고 있다. 만약 고로를 전기로로 변환하면 필요 전력량의 대부분을 외부에서 끌어다 써야 한다. 태양광·풍력 등 친환경 에너지로 생산한 전기를 사용해야 수소환원제철 공법의 의미가 퇴색되지 않는다.

이재윤 산업연구원 소재·산업환경실장은 “철강산업의 온실가스 배출 감축 수단에 대해 많이 논의가 돼왔는데, 결과적으로 모든 나라가 수소환원제철밖에 답이 없다는 잠정 결론이 났다”며 “수소환원제철 기술을 개발하면서 동시에 그린 수소와 청정전력 조달 방법을 사회적으로 함께 논의해야 한다”고 말했다.

포스코 관계자는 “타 회사들과 협업해 그린수소 생산을 위한 기술개발을 추진 중이다. 블루·그린수소 등 청정수소를 2030년 50만t, 2050년 700만t 생산 체제를 구축할 계획이고, 한국형 아르이(RE)100제도인 녹색프리미엄을 통해 재생에너지를 안정적으로 확보할 계획”이라고 밝혔다.

안태호 기자

eco@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)