한국과 미국 두 나라를 대표하는 전자상거래업체들이 미숙한 코로나19 대응 탓에 여론의 질타를 받고 있다. 코로나 사태 초기만 해도 ‘클릭 한 번’이면 생필품을 집 앞까지 가져다주는 시스템으로 충성 고객을 늘렸지만, 정작 ‘고객의 집 앞까지 상품을 가져다주기 위해’ 일하는 사람들에 대한 보호는 턱없이 부족하다는 지적이 나온다.

세계 최대 전자상거래업체 아마존은 투자자, 주주, 정치인 등으로부터 “직원에 대한 보호조처가 충분하지 않다”는 비판이 쏟아지는 중이다. 아마존 사업장 내 확진자와 사망자 사례가 잇달아 전해지고 있지만, 회사가 정확한 숫자 등 정보를 공개하지 않아서다. 미국에서는 주별로 확진자 정보 공개 원칙이 다를뿐더러 사생활 보호 등의 이유로 관련 정보를 최소한으로 제공하는 터라, 회사의 공식 발표가 중요한 정보 원천이다.

기본적인 방역수칙이 지켜지지 않았다는 문제도 있다. 미국 경제방송 <시엔비시>(CNBC)에 따르면 상품을 분류하거나 포장하는 공정에서는 거리두기가 잘 지켜지지 않았고, 시간당 처리해야 할 업무 압박으로 직원들이 손 씻을 시간도 부족했다고 한다. <시엔엔>(CNN)은 “전자상거래의 중추이자 소비자의 생명줄 역할을 하는 직원들에게 중요한 정보를 제공하지 않고 있다”며 “직원과 주 공무원 모두를 곤혹스럽게 하는 일”이라고 지적했다. 외신들은 아마존 직원 중 사망자는 8명, 확진자는 900명가량으로 추정하고 있다.

‘한국의 아마존’을 표방하는 쿠팡이 보인 행태도 이와 판박이다. 쿠팡은 지난달 24일 오전 부천 물류센터 근무자가 코로나 확진자라고 통보받았으나 이를 즉각 공개하지 않고 오후조 직원들을 정상출근시킨 것으로 드러났다. 이후 쿠팡은 “코로나19 확산 초기부터 주문에서 배송까지 전 과정을 거쳐 바이러스 확산을 체계적으로 막을 수 있는 시스템을 구축해왔다”, “매일 강도 높은 방역작업을 하고 있다”는 식으로 두 차례 해명성 보도자료를 배포했다. 하지만 방역당국 조사 결과, 식당 등 수천명이 이용하는 시설에서 거리두기 등 기본적인 방역수칙을 지키지 않았고 작업자들은 신발과 모자 등을 함께 써온 것으로 밝혀졌다. 사태 초기 물류센터 근무자 수와 확진자가 맡았던 업무 등을 공개하지 않았던 점도 입길에 올랐다.

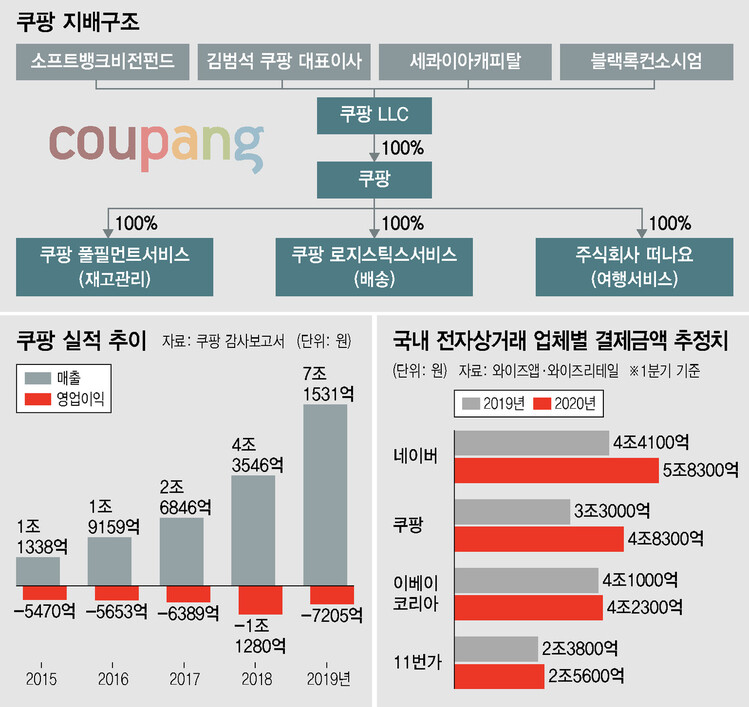

업계에서는 쿠팡의 이런 ‘비밀주의’를 두고 “외국계 기업 문화가 한몫했을 것”이라고 보고 있다. 쿠팡은 미국에 본사를 둔 쿠팡엘엘씨(LLC)가 100% 지분을 가진 회사로, 김범석 쿠팡 대표를 비롯해 알베르토 포르나로 최고재무관리자(CFO), 마이클 파커 최고회계책임자(CAO) 등 주요 임원진이 모두 외국 국적이다. 한 전자상거래업체 관계자는 “한국 유통업체는 대개 롯데·신세계 같은 유통 대기업의 기업문화를 따라가는 경우가 많은데, 쿠팡은 사업은 한국에서 하지만 외국계 기업과 다름없기 때문에 반드시 공개할 필요가 없는 정보라고 판단되면 공개하지 않는 것 같다”고 말했다. 또 다른 업계 관계자도 “추후 나스닥 상장이나 투자 유치 등을 고려해 (부정적 이슈에) 적극적으로 대응하지 않으려 했을 것”이라고 평가했다.

아마존과 쿠팡 모두 코로나19 발생 초기에 비대면 열풍을 타고 커다란 존재감을 과시했던 것과는 달리, 위기에 대처하는 과정이 두 업체가 맞닥뜨린 과제라는 지적도 나온다. 영국 경제지 <파이낸셜 타임스>는 리더십 전문가 에릭 맥널티의 말을 인용해 “현재는 아마존이 영웅이 될 기회지만, 사람들을 위기에 빠뜨린다면 결국 빌런(악당)이 될 것”이라고 경고했다. 서용구 숙명여대 교수(경영학과)는 “쿠팡의 단기 매출 감소는 불가피해 보인다”며 “어떻게 대처하느냐에 따라 논란을 불식할 수 있을지가 결정될 것”이라고 내다봤다.

신민정 기자

shin@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)