2020년 초 중국 후베이성 우한의 코로나 방역 실태를 고발해온 시민기자 팡빈./트위터

2020년 초 코로나19 바이러스 감염이 처음 확인된 중국 후베이성 우한에서 감염 확산 실태를 외부에 알리다 감옥에 갇힌 중국인 사업가 팡빈이 3년 복역 뒤 지난달 말 출소했다. 팡과 함께 중국 정부의 코로나 감염 확산 사태 은폐에 맞서 진실을 알렸던 활동가 중 일부는 출소했지만 아직 감옥에 갇혀있는 이도 있다.

팡의 출소 소식은 지난달 말 <에이피>(AP) 통신 등 서방 언론을 통해 전해졌다. 중국 매체는 팡은 물론 당시 활동했던 이들에 대한 소식을 다루지 않고 있다. 팡은 우한에서 활동하던 의류업자로 본인 유튜브 계정에 의류 관련 콘텐츠를 올려왔다. 코로나19 우한 감염 확산 사태는 팡의 인생을 바꾸어놓았다. 팡은 2020년 2월1일 우한 제5병원의 참상을 담은 영상을 유튜브 계정에 올렸다. 병원에서 시신들이 포대에 담겨 실려나가는 영상은 전 세계에 코로나19의 위험성을 알리는 계기가 됐다. 팡은 이후 중국 당국에 체포됐고 ‘분란을 일으킨 혐의’ 등으로 징역 3년형을 선고받았다. 중국 당국이 주로 반체제 인사 등에 재갈을 물릴 때 적용하는 혐의이다.

시민기자 장잔이 2020년 2월 코로나19로 봉쇄된 우한의 상황을 취재해 유튜브 등을 통해 보도하던 모습. AFP 연합뉴스

같은 시기, 봉쇄된 우한의 소식을 외부로 알리다 체포된 변호사 겸 시민기자 장잔(40)은 아직 감옥에 갇혀 있다. 장은 2020년 2월 초 상하이에서 우한에 들어간 뒤 사망자와 환자가 넘쳐나는 우한 공동묘지와 병원 등을 위챗과 트위터, 유튜브 등을 통해 외부에 알렸다. 그해 5월 체포된 장은 7개월 만인 12월 ‘왜곡·날조 정보 유포 등 혐의’로 4년형을 선고받았다. 장은 체포된 뒤에도 체포의 부당성을 주장하며 단식 투쟁을 했고, 당국은 그를 묶고 강제로 유동식을 주입한 것으로 알려졌다.

2020년 2월 우한을 취재 중인 시민기자 천추스. 우한/로이터 연합뉴스

2020년 1월 말부터 우한 실상을 전했던 변호사 겸 시민기자 천추스(38)는 1년 동안 복역한 뒤 2021년 3월 출소했다. 천은 코로나 사태 초기 우한에서 감염 의심 환자가 병원을 찾아도 진료 받지 못하는 현실을 전했고, 병원 장례식장에 잠복해 실제 사망자 수가 얼마나 되는지 등을 추산하기도 했다. 천의 소식은 그의 친구인 중국 이종격투기 선수 쉬샤오둥이 자신의 유튜브 계정을 통해 종종 알리고 있다.

리쩌화가 2020년 2월26일 우한 바이러스연구소를 취재하러 갔다가 쫓기고 있다며 유튜브를 통해 방송하고 있다. 유튜브 갈무리

<중국중앙텔레비전>(CCTV)에서 진행자로도 활동했던 리쩌화(28)는 2020년 2월 천추스가 실종되자 그를 찾는다며 우한에 들어가 병원 잠입 취재 등을 진행했다. 그는 2월말 경찰에 체포되기 직전 라이브 화면을 켜고 ‘최후진술’을 하기도 했다. 그는 ‘공공질서 문란’ 혐의로 조사를 받았지만 다른 활동가들과 달리 징역형은 받지 않았다.

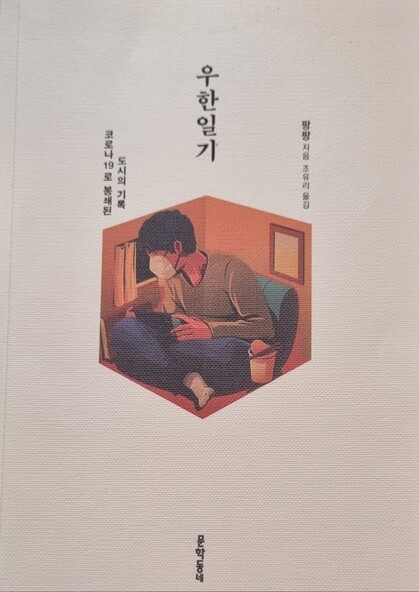

코로나 사태 당시 우한에 살며 자신의 비참한 격리 경험과 당국의 무책임한 대응 등을 본인 웨이보 등에 연재했던 작가 팡팡(68)은 체포되지 않았지만, 이후 중국작가협회 지도부에서 배제되는 등 고초를 겪었다. 그가 두달 동안 연재한 글은 ‘우한 일기’라는 제목으로 한국을 비롯해 세계 10여개국에서 발간되는 등 주목받았다. 하지만 중국에서는 출판되지는 않았다. 그는 2021년 1월 홍콩 <사우스차이나모닝포스트>와 서면 인터뷰에서 “책임져야 하는 이들 중 누구도 책임을 인정하거나 후회하거나 사과하는 것을 보지 못했다. 아무 일도 없었다”고 말했다.

지난 2019년 12월 말 중국 후베이성 우한의 코로나19 상황을 처음으로 경고한 안과의사 리원량이 2020년 2월3일 병원에서 산소 마스크를 낀 채 코로나19 치료를 받고 있는 모습. 로이터 연합뉴스

2019년 말 의대 동창 단체방을 통해 코로나 발생 사실을 세상에 처음 알렸던 우한시중심병원 안과의사 리원량(사망 당시 35살)은 이듬해 2월 코로나 환자를 진료하다 코로나에 걸려 사망했다. 그는 사망 전인 1월 중국 공안에 불려가 유언비어를 유포했다는 ‘훈계서’에 서명했지만, 중국 당국은 뒤늦게 그에게 ‘열사’ 칭호를 부여하는 등 그의 활동을 인정했다.

베이징/최현준 특파원

haojune@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)