이번달 눈에 띄는 부고가 두개 있었다. 하나는 이달 초 ‘최고령 현역의사’라고 작은따옴표가 붙은 한원주 의사의 부고 기사였다. 다른 하나는 전국민이 알고 있는 이건희 삼성전자 회장의 별세였다. 만약 이 가운데 어떤 삶을 살고 싶은가라는 질문을 받는다면 나는 주저 없이 앞쪽을 선택하겠다. 이유는 단 하나. 한원주 선생은 죽기 한달 전까지 일을 했다는 것뿐이다.

법적 정년이 60살로 연장됐을 때 ‘소처럼 일만 하다 죽으란 말인가’ 탄식했던 내가 구순 넘어까지 매일 아침 출근 준비하는 삶을 우러러보게 되다니. 결국 내가 원하는 건 ‘죽을 때까지’ 일하는 거였다. 세상이 망할 때까지 은퇴 따위는 올 것 같지 않았던 나이에는 이렇지 않았다. 어느 회사 김 대리가 로또 1등에 당첨돼 상사한테 문자로 사표를 던지고 공항으로 출발했더라는 도시전설도 있지 않은가. 하지만 서서히 은퇴에 대한 고민과 은퇴 이후의 계획이 인생의 주제가 되면서 나는 비로소 일에 대한 맹렬한 집착을 탑재한 진짜 노동자로 변신해 가고 있다.

생계를 위한 노동이 아니라 하고 싶은 일이라는 전제를 달면 ‘죽을 때까지’ 일하는 것이야말로 요즘 세상에서 가장 큰 축복이 아닌가 싶다. 이는 곧 건강과 재미와 보람과 사회적 인정을 ‘죽을 때까지’ 누린다는 의미이기 때문이다. 지금 대한민국의 중장년이 가장 부러워하는 사람 중 하나는 ‘백세청춘’의 아이콘이 된 김형석 연세대 명예교수가 아닐까. 100살이 넘은 노교수는 지난 한 해 동안만 이틀에 한 번꼴인 183회의 강연을 했고, 60여편의 칼럼을 쓰고 여러 권의 책을 펴냈다. 그는 한 인터뷰에서 장수의 비결로 “일하는 건강”을 꼽았다. “일을 많이 하니까 건강한 것”이라고 말이다.

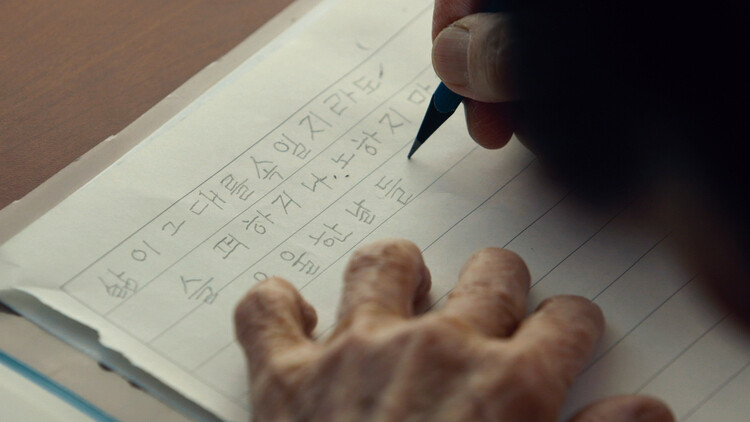

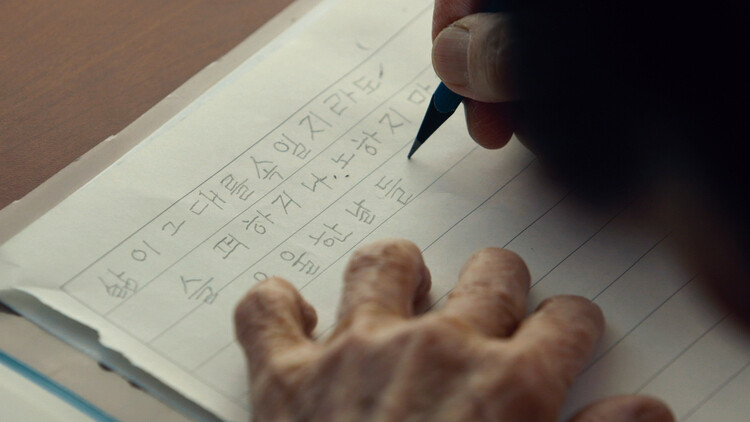

하지만 꼭 이렇게 품위 있고 존경받는 직업을 가져야만 원하는 만큼 일하고 즐기면서 사는 것은 아닐 터이다. 지난해 개봉한 <칠곡 가시나들>은 인생 팔십 줄에 한글을 배워가는 농사짓는 할머니들의 삶을 담은 다큐멘터리다. 김재환 감독이 제작 과정과 뒷이야기를 담아 최근 펴낸 에세이 <오지게 재밌게 나이듦>은 의외로 완벽한 노년의 매뉴얼이었다.

칠곡 할머니들에게는 아마도 사별하던 날이 암묵적 은퇴일이 아니었을까 싶다. 허리가 휘게 농사일을 하고 아이들을 낳아 키우면서도 영감에게 삼시 세끼 밥을 차리는 고된 노동에서 벗어난 시점 말이다. 이제는 자식들도 장성하고 어떤 자식들은 외풍 숭숭 들어오는 시골집 대신 따뜻한 아파트에서 모시겠다고 성화를 하기도 한다. 하지만 할머니들은 낡은 시골집에서 여전히 상추를 심고 지긋지긋했던 국수 면발을 미는 일상을 고집한다. 시간이 남으면 어슬렁거리는 길고양이한테 주기 위해 멸치 대가리라도 따고 봄이 돌아오면 어김없이 소쿠리를 들고 산으로 향한다. 젊었을 때는 고단했던 노동이 나이 들어서는 활력의 요소가 된다는 게 의사나 학자의 삶과 다를 바 없다.

작고한 한원주 의사나 김형석 교수, 칠곡 할머니들은 은퇴 없이 일할 수 있는 의사이거나, 학자, 농부였다. 그러나 대개의 직장인들은 은퇴 이후에 자신이 하던 일을 계속할 수 없다. 그에 대한 해답 역시 칠곡 할머니들이 알려준다.

할머니들이 한글을 배우는 것은 은퇴 후의 새로운 도전이다. 고령화 시대로 이제는 은퇴 후 ‘인생이모작’은 선택이 아니라 필수가 돼버렸다. 지금 마음 같아서야 넷플릭스와 인터넷만 있으면 한 일년 즐겁게 살 수 있을 거 같지만 ‘욘사마’에 푹 빠져 소파에 누워 ‘한드’에 탐닉하다가 골병 난 목을 부여잡고 일상으로 돌아와야 했던 사노 요코처럼 ‘구만리’로 펼쳐진 노년을 영영 회피할 수는 없는 노릇이다.

노화전문가들은 은퇴 이후의 활기찬 삶을 영위하기 위해 책을 읽고 여행을 하는 것도 좋지만 제일 좋은 건 새로운 분야에 도전하는 것이라고 조언한다. 특히 우리가 나이 들면서 가장 두려워하는 것, 지력이 떨어지고 마침내 치매라는 공포의 최전방에 다다르지 않기 위해서 가장 좋은 방법은 새롭고도 복잡한 일에 도전하는 게 가장 효과적이라는 것이다.

다만 주의사항이 있다. 젊을 때처럼 도전에 성공하면 큰돈을 벌겠지, 존경받겠지 하는 기대는 접어야 한다는 것. 최근 김민형 교수의 <한겨레> 연재글 ‘여담’에서 올해 노벨 물리학상을 받은 로저 펜로즈 옥스퍼드대 명예교수를 “학술 세미나 주위를 맴도는 자상한 할아버지의 누추한 모습”으로 쓴 게 인상적이었다. 최근 그의 연구가 학계에서 그다지 주목을 받지 못했음에도 겸손하게 학문적 열정을 이어갔다는 뜻일 테다. 나같이 평범한 이들의 노년의 도전이 노벨상 같은 영광이나 한밑천의 재산은 주지 않을 것이다. 다만 로저 펜로즈처럼, 칠곡 할머니들처럼 “겸손과 의지와 희망”을 놓지 않는 도전을 한다면 나름의 충만한 삶은 누릴 수 있지 않을까 기대해본다.

김은형 ㅣ 논설위원

dmsgud@hani.co.kr