안광복 중동고 철학교사·철학박사

<한겨레>와 <중앙일보>가 함께 구성한 지면으로 두 언론사의 사설을 통해 중3~고2 학생 독자들의 사고력 확장에 도움이 되도록 비교분석하였습니다.

[논리 대 논리]

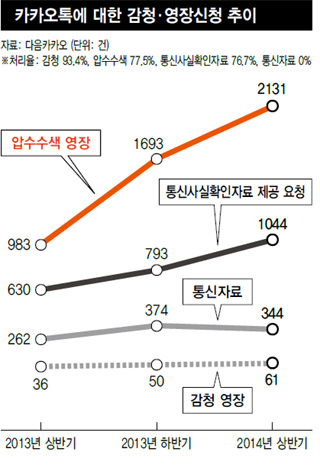

한겨레 “통신사 등 정보제공 말아야”…중앙 “법원 영장 발부 기준 명확해야” 단계 1 공통 주제의 의미 검찰은 지난달 18일, ‘사이버상 허위사실 유포 대응방안’을 내놓았다. 그보다 며칠 전, 박근혜 대통령은 “사이버상의 폭로성 발언이 도를 넘었다”고 말한 바 있다. 지난 1일에는 정진우 노동당 부대표를 수사하는 과정에서 특정 메신저 대화내용을 한 달 분이나 압수수색했다는 사실이 알려지기도 했다. 이러한 일련의 사건들은 정부가 ‘사이버 검열’을 하는 것 아니냐는 논란을 불러 일으켰다. 누리꾼들 사이에서는 검열을 피해 해외에 서버가 있는 메신저로 옮겨가는 ‘사이버 망명’이 벌어지기도 했다. 사이버 검열을 둘러싼 논란은 여전히 현재 진행형이다. 단계 2 문제 접근의 시각차 한겨레와 중앙은 논란의 근본책임은 정부에 있음을 분명히 한다. 한겨레는 “사태의 근본책임은 무책임하게 사이버 검열을 시도한 검찰과 경찰에 있다”고 잘라 말한다. 중앙 또한 “불안이 과도하게 확산된 것은 사법부와 수사기관이 형사행정의 신뢰를 얻지 못한 탓이 크다”고 지적한다.

아니 땐 굴뚝에서 연기 날 리 없는 법이다. 사이버 검열 논란은 그간의 잘못된 수사 관행에서 비롯된 바 크다. 중앙은 사이버 수사에서의 ‘포괄주의’를 문제의 원인으로 꼽는다. 그동안 검찰과 경찰은 기간과 정보의 종류를 특정하지 않은 채 개인정보를 인터넷 업체에 폭넓게 요청하는 경우가 잦았다고 한다. 한겨레도 수사기관의 ‘투망식 사이버 수사’를 문제 삼으며, 법체계의 허술함을 지적한다. 지금의 통신비밀보호법에 따르면, 수사기관은 감청기간을 무제한 연장할 수 있다.

그렇다면 해법은 무엇이어야 할까? 한겨레는 “다수의 개인정보를 침해할 수 있는 압수수색영장 따위를 함부로 들이대는 대신 프라이버시를 최대한 보호하며 수사할 방법을 찾아야 한다”고 제안한다. 중앙도 “포괄주의 관행에서 벗어나 키워드 방식으로 특정 인물 사안의 정보만 제출받도록 수사기관을 유도해야 한다”고 말한다. 사생활을 최대한 보호해야 한다는 점에서 두 사설의 입장은 비슷하다. 하지만 두 사설의 접근방향에는 분명한 차이가 있다.

단계 3 시각차가 나온 배경

중앙은 법원의 역할에 방점을 찍는다. 사실 허위사실 유포나 명예훼손은 법적으로 감청 대상이 아니다. 살인, 인신매매, 내란 등 특정중대범죄에 대해서만, 그것도 법원의 영장을 발부받아야만 수사기관은 개인의 통신 내용을 감청할 수 있다. 중앙이 “수사 편의주의에서 인권을 지켜낼 책무는 사법부에 있”으며, “법원은 사이버 수사와 관련, 명확한 영장 발부 기준을 하루 빨리 세워야 한다”고 강하게 권고하는 이유다. 법의 해석만 분명하게 해도 수사기관이 개인정보를 손쉽게 뒤지는 일은 막을 수 있다.

반면, 한겨레는 통신사들의 역할을 강조한다. 다음카카오의 이석우 공동대표는 지난 16일 법사위원회에서 “법 규정을 엄격하게 해석해 감청영장에 응하지 않겠다”고 말한 바 있다. 이를 둘러싸고 사회 곳곳에서는 ‘법 집행 거부’라는 비판이 일기도 했다. 그러나 한겨레는 이석우 대표의 입장을 옹호한다. 감청이란 실시간으로 벌어지는 대화 통신 내용을 듣는 일이다. 하지만 지금의 감청영장은 압수수색영장에 가깝다. 서버에 보관된 3~5일 정도의 과거 대화 내용을 수사기관이 복사해 가져가는 식이었기 때문이다. 이는 ‘수사 관행’일 뿐 적절한 법집행이라 보기 어렵다. 한겨레가 “다음카카오의 감청영장 불응은 법에 따른 정당한 입장 전달일 뿐, 공무집행 방해나 거부가 될 수 없다”고 하는 이유다.

사이버 검열 논란을 잠재우는 방안으로 중앙이 법원의 역할을 강조한다면, 한겨레는 포털과 통신사들의 개인정보 보호 노력을 촉구하는 것처럼 보인다. 둘 가운데 어느 쪽 주장이 더 중요할까?

사이버 검열 논란은 우리 사회만의 일이 아니다. 미국에서도 스노든이 미 국가안보국(NSA)의 무차별 감청 사실을 폭로한 이후, 개인 통신 기록의 노출과 검열을 둘러싼 논란이 수그러들지 않고 있다. 애플 등은 자신들도 해독이 불가능한 개인보호암호체계를 만들어 에프비아이(FBI)와 갈등을 빚고 있기도 하다. 철학자 미셀 푸코에 따르면, 권력은 끊임없이 개인을 감시하고 통제하려는 속성을 갖고 있다. 권력을 경계하며 개인의 인권을 지키려는 노력을 소홀히 해서는 안 되는 이유다. 이 점에서 개인정보를 지켜야 할 통신사의 의무를 강조하는 한겨레의 주장과, 법을 엄정하게 적용해야 할 법원의 역할을 지적하는 중앙일보의 목소리는 둘 다 소중하다.

[키워드로 보는 사설]

아니 땐 굴뚝에서 연기 날 리 없는 법이다. 사이버 검열 논란은 그간의 잘못된 수사 관행에서 비롯된 바 크다. 중앙은 사이버 수사에서의 ‘포괄주의’를 문제의 원인으로 꼽는다. 그동안 검찰과 경찰은 기간과 정보의 종류를 특정하지 않은 채 개인정보를 인터넷 업체에 폭넓게 요청하는 경우가 잦았다고 한다. 한겨레도 수사기관의 ‘투망식 사이버 수사’를 문제 삼으며, 법체계의 허술함을 지적한다. 지금의 통신비밀보호법에 따르면, 수사기관은 감청기간을 무제한 연장할 수 있다.

그렇다면 해법은 무엇이어야 할까? 한겨레는 “다수의 개인정보를 침해할 수 있는 압수수색영장 따위를 함부로 들이대는 대신 프라이버시를 최대한 보호하며 수사할 방법을 찾아야 한다”고 제안한다. 중앙도 “포괄주의 관행에서 벗어나 키워드 방식으로 특정 인물 사안의 정보만 제출받도록 수사기관을 유도해야 한다”고 말한다. 사생활을 최대한 보호해야 한다는 점에서 두 사설의 입장은 비슷하다. 하지만 두 사설의 접근방향에는 분명한 차이가 있다.

단계 3 시각차가 나온 배경

중앙은 법원의 역할에 방점을 찍는다. 사실 허위사실 유포나 명예훼손은 법적으로 감청 대상이 아니다. 살인, 인신매매, 내란 등 특정중대범죄에 대해서만, 그것도 법원의 영장을 발부받아야만 수사기관은 개인의 통신 내용을 감청할 수 있다. 중앙이 “수사 편의주의에서 인권을 지켜낼 책무는 사법부에 있”으며, “법원은 사이버 수사와 관련, 명확한 영장 발부 기준을 하루 빨리 세워야 한다”고 강하게 권고하는 이유다. 법의 해석만 분명하게 해도 수사기관이 개인정보를 손쉽게 뒤지는 일은 막을 수 있다.

반면, 한겨레는 통신사들의 역할을 강조한다. 다음카카오의 이석우 공동대표는 지난 16일 법사위원회에서 “법 규정을 엄격하게 해석해 감청영장에 응하지 않겠다”고 말한 바 있다. 이를 둘러싸고 사회 곳곳에서는 ‘법 집행 거부’라는 비판이 일기도 했다. 그러나 한겨레는 이석우 대표의 입장을 옹호한다. 감청이란 실시간으로 벌어지는 대화 통신 내용을 듣는 일이다. 하지만 지금의 감청영장은 압수수색영장에 가깝다. 서버에 보관된 3~5일 정도의 과거 대화 내용을 수사기관이 복사해 가져가는 식이었기 때문이다. 이는 ‘수사 관행’일 뿐 적절한 법집행이라 보기 어렵다. 한겨레가 “다음카카오의 감청영장 불응은 법에 따른 정당한 입장 전달일 뿐, 공무집행 방해나 거부가 될 수 없다”고 하는 이유다.

사이버 검열 논란을 잠재우는 방안으로 중앙이 법원의 역할을 강조한다면, 한겨레는 포털과 통신사들의 개인정보 보호 노력을 촉구하는 것처럼 보인다. 둘 가운데 어느 쪽 주장이 더 중요할까?

사이버 검열 논란은 우리 사회만의 일이 아니다. 미국에서도 스노든이 미 국가안보국(NSA)의 무차별 감청 사실을 폭로한 이후, 개인 통신 기록의 노출과 검열을 둘러싼 논란이 수그러들지 않고 있다. 애플 등은 자신들도 해독이 불가능한 개인보호암호체계를 만들어 에프비아이(FBI)와 갈등을 빚고 있기도 하다. 철학자 미셀 푸코에 따르면, 권력은 끊임없이 개인을 감시하고 통제하려는 속성을 갖고 있다. 권력을 경계하며 개인의 인권을 지키려는 노력을 소홀히 해서는 안 되는 이유다. 이 점에서 개인정보를 지켜야 할 통신사의 의무를 강조하는 한겨레의 주장과, 법을 엄정하게 적용해야 할 법원의 역할을 지적하는 중앙일보의 목소리는 둘 다 소중하다.

[키워드로 보는 사설]

‘사이버 검열’과 ‘사이버 망명’ 논란 지난 9월16일, 박근혜 대통령은 청와대 국무회의에서 “대통령 모독 발언이 도를 넘고 있다”는 취지의 말을 했다. 이틀 후, 검찰은 ‘사이버 명예훼손 전담팀’을 만들어 “인터넷을 실시간 모니터링해 허위 사실 유포자를 상시 적발하겠다”고 발표했다. 지난 1일에는 이석우 다음카카오 공동 대표가 ‘사이버 유언비어 엄단 유관기관 대책회의’에 참석했다는 사실을 인정했다.

이러한 사실들은 ‘사이버 검열’ 논란을 불러 일으켰고, 누리꾼들 사이에서는 국내 수사 기관의 접근이 쉽지 않은 해외 메신저로의 ‘사이버 망명’이 줄을 이었다. 국내 모바일 메신저와 포털 사이트 이용자들의 수도 몇 주 사이에 크게 줄어들었다.

사실 사이버 망명은 이번이 처음은 아니다. 2007년 인터넷 실명제 도입, 2009년 MBC PD수첩 작가 이메일 공개 당시에도 국내 누리꾼들 사이에서는 해외 사이트의 이메일이 인기를 끌었다. 사이버 망명이 이어짐에 따라 국내 아이티(IT) 업계는 위기를 겪고 있다. 실제로 구글과 유튜브가 국내 검색 시장의 1위를 차지하게 된 시점은 이전 사이버 검열 논란이 벌어진 다음이기도 했다.

정부와 업계는 ‘사이버 검열 논란’을 잠재우려 안간힘을 쓰는 중이다. 지난 16일 정홍원 부총리는 “감청은 살인, 인신매매, 내란 등 특정 중대범죄만을 대상으로 영장을 발부받아 실시”하며, 허위 사실 유포나 명예훼손은 감청대상이 아님을 분명히 했다. 인터넷 업체 또한 현재 기술로서는 메신저 등에 대한 실시간 감청은 불가능함을 거듭 강조하고 있다. 그럼에도 사이버 검열에 대한 우려는 좀처럼 수그러들지 않고 있다.

[추천 도서]

이러한 사실들은 ‘사이버 검열’ 논란을 불러 일으켰고, 누리꾼들 사이에서는 국내 수사 기관의 접근이 쉽지 않은 해외 메신저로의 ‘사이버 망명’이 줄을 이었다. 국내 모바일 메신저와 포털 사이트 이용자들의 수도 몇 주 사이에 크게 줄어들었다.

사실 사이버 망명은 이번이 처음은 아니다. 2007년 인터넷 실명제 도입, 2009년 MBC PD수첩 작가 이메일 공개 당시에도 국내 누리꾼들 사이에서는 해외 사이트의 이메일이 인기를 끌었다. 사이버 망명이 이어짐에 따라 국내 아이티(IT) 업계는 위기를 겪고 있다. 실제로 구글과 유튜브가 국내 검색 시장의 1위를 차지하게 된 시점은 이전 사이버 검열 논란이 벌어진 다음이기도 했다.

정부와 업계는 ‘사이버 검열 논란’을 잠재우려 안간힘을 쓰는 중이다. 지난 16일 정홍원 부총리는 “감청은 살인, 인신매매, 내란 등 특정 중대범죄만을 대상으로 영장을 발부받아 실시”하며, 허위 사실 유포나 명예훼손은 감청대상이 아님을 분명히 했다. 인터넷 업체 또한 현재 기술로서는 메신저 등에 대한 실시간 감청은 불가능함을 거듭 강조하고 있다. 그럼에도 사이버 검열에 대한 우려는 좀처럼 수그러들지 않고 있다.

[추천 도서]

감시와 처벌

감시와 처벌

미셀 푸코 지음, 오생근 옮김

나남, 2003년

옛날 권력자들은 공개처형으로 사람들을 겁박했다. 하지만 무자비한 억압은 되레 시민들의 반발만 일으키기도 한다. 그래서 현대의 권력자들은 눈에 띄지 않는 방식으로 섬세하게 시민들을 길들인다. 예컨대, 정부는 권력자에게 맞섰다는 이유로 시위 군중을 처벌하지 않는다. 도로교통법을 위반하기에 제재를 할 수밖에 없다는 식의 논리를 편다. 또한, 권력은 개인 생활 하나하나를 관찰하여 세세한 부분까지 개인을 통제해 들어간다. 정보기술이 발달할수록 권력의 통제는 점점 강하게 우리를 옥죄일 것이다. 그렇다면 개인의 자유를 지키려면 어떻게 해야 할까? 미셀 푸코는 이 물음에 대한 답을 직접 주지는 않는다. 끊임없이 시민들을 감시하고 통제하려는 권력의 본질을 냉정하게 분석해 줄 뿐이다. 해법은 시민들 스스로 찾아야 한다. 안광복 중동고 철학교사·철학박사

| |

| |

[논리 대 논리]

한겨레 “통신사 등 정보제공 말아야”…중앙 “법원 영장 발부 기준 명확해야” 단계 1 공통 주제의 의미 검찰은 지난달 18일, ‘사이버상 허위사실 유포 대응방안’을 내놓았다. 그보다 며칠 전, 박근혜 대통령은 “사이버상의 폭로성 발언이 도를 넘었다”고 말한 바 있다. 지난 1일에는 정진우 노동당 부대표를 수사하는 과정에서 특정 메신저 대화내용을 한 달 분이나 압수수색했다는 사실이 알려지기도 했다. 이러한 일련의 사건들은 정부가 ‘사이버 검열’을 하는 것 아니냐는 논란을 불러 일으켰다. 누리꾼들 사이에서는 검열을 피해 해외에 서버가 있는 메신저로 옮겨가는 ‘사이버 망명’이 벌어지기도 했다. 사이버 검열을 둘러싼 논란은 여전히 현재 진행형이다. 단계 2 문제 접근의 시각차 한겨레와 중앙은 논란의 근본책임은 정부에 있음을 분명히 한다. 한겨레는 “사태의 근본책임은 무책임하게 사이버 검열을 시도한 검찰과 경찰에 있다”고 잘라 말한다. 중앙 또한 “불안이 과도하게 확산된 것은 사법부와 수사기관이 형사행정의 신뢰를 얻지 못한 탓이 크다”고 지적한다.

카카오톡과 공권력의 사이버 사찰에 항의하는 1차 시민행동 회원들이 지난 13일 오전 서울 용산구 한남동 다음커뮤니케이션 앞에서 이용자의 정보 제공과 공권력의 부당한 사이버사찰을 규탄하고 있다. 이종근 기자 root2@hani.co.kr

‘사이버 검열’과 ‘사이버 망명’ 논란 지난 9월16일, 박근혜 대통령은 청와대 국무회의에서 “대통령 모독 발언이 도를 넘고 있다”는 취지의 말을 했다. 이틀 후, 검찰은 ‘사이버 명예훼손 전담팀’을 만들어 “인터넷을 실시간 모니터링해 허위 사실 유포자를 상시 적발하겠다”고 발표했다. 지난 1일에는 이석우 다음카카오 공동 대표가 ‘사이버 유언비어 엄단 유관기관 대책회의’에 참석했다는 사실을 인정했다.

미셀 푸코 지음, 오생근 옮김

나남, 2003년

옛날 권력자들은 공개처형으로 사람들을 겁박했다. 하지만 무자비한 억압은 되레 시민들의 반발만 일으키기도 한다. 그래서 현대의 권력자들은 눈에 띄지 않는 방식으로 섬세하게 시민들을 길들인다. 예컨대, 정부는 권력자에게 맞섰다는 이유로 시위 군중을 처벌하지 않는다. 도로교통법을 위반하기에 제재를 할 수밖에 없다는 식의 논리를 편다. 또한, 권력은 개인 생활 하나하나를 관찰하여 세세한 부분까지 개인을 통제해 들어간다. 정보기술이 발달할수록 권력의 통제는 점점 강하게 우리를 옥죄일 것이다. 그렇다면 개인의 자유를 지키려면 어떻게 해야 할까? 미셀 푸코는 이 물음에 대한 답을 직접 주지는 않는다. 끊임없이 시민들을 감시하고 통제하려는 권력의 본질을 냉정하게 분석해 줄 뿐이다. 해법은 시민들 스스로 찾아야 한다. 안광복 중동고 철학교사·철학박사

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![윤석열이 연 파시즘의 문, 어떻게 할 것인가? [신진욱의 시선] 윤석열이 연 파시즘의 문, 어떻게 할 것인가? [신진욱의 시선]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0212/20250212500150.webp)

![“공부 많이 헌 것들이 도둑놈 되드라” [이광이 잡념잡상] “공부 많이 헌 것들이 도둑놈 되드라” [이광이 잡념잡상]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211502715.webp)

![극우 포퓰리즘이 몰려온다 [홍성수 칼럼] 극우 포퓰리즘이 몰려온다 [홍성수 칼럼]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211503664.webp)