지난해 1월 다보스포럼 이후 ‘제4차 산업혁명’이 고용에 미칠 영향이 세계적 관심사로 떠오른 가운데, 국내에서 10년 안에 1800만개 일자리가 인공지능이나 로봇으로 대체될 수 있다는 연구 결과가 나왔다. <한겨레>가 2일 입수한 한국고용정보원의 ‘기술 변화에 따른 일자리 영향 연구 보고서’를 보면, 인공지능과 로봇 기술의 발전으로 2025년 취업자 2561만명 중 1807만명(71%)이 ‘일자리 대체 위험’에 직면할 수 있다. 직업군별로 보면, 단순노무직의 위험 비율이 90%로 가장 높았다. 또 전문직과 관리직도 각각 56%와 49%로 절반이 위험에 놓이게 된다.

지금도 고용 사정이 갈수록 나빠지고 있는 상황에서 고용정보원의 연구 결과는 충격적이라 할 수 있다. 재벌 위주 경제체제의 부작용 탓에 우리 경제는 최근 ‘고용 없는 성장’을 이어오고 있다. 특히 청년층은 사상 최악의 실업난으로 큰 고통을 겪고 있다. 만약 충분한 준비 없이 4차 산업혁명을 맞이한다면 엎친 데 덮친 격이 될 수 있다.

4차 산업혁명은 결코 피해 갈 수 있는 흐름이 아니다. 해일처럼 밀려오는 4차 산업혁명에 휩쓸려가지 않으려면 지금부터라도 체계적으로 대비를 철저히 해야 한다. 우선 기술 변화에 선제적으로 대응하는 고용정책의 수립·집행을 총괄할 범정부 차원의 기구를 만들 필요가 있다. 낡은 노사관계의 패러다임 속에서 통제 위주의 정책을 고집하고 있는 고용노동부로는 한계가 있다.

교육체계의 근본적인 개편도 시급한 과제다. 지금과 같은 단순 지식의 암기나 주입식 교육으로는 기술 혁신과 사회 변화를 따라가기 어렵다. 창의성과 문제해결력을 길러주는 체험 중심의 교과과정과 교육방식을 전면적으로 도입할 필요가 있다. 또 기술 변화가 급격하게 이뤄지면 교육의 유효기간이 짧아지는 만큼 평생학습체제로의 전환도 서둘러야 한다.

4차 산업혁명이 가져올 생산성 향상의 과실을 재분배하기 위한 제도 도입도 빼놓을 수 없다. 소득 수준이나 취업 여부와 관계없이 국가가 모든 국민에게 일정 금액의 생활비를 일괄적으로 지급하는 기본소득제 도입 문제를 적극적으로 검토할 필요가 있다. 기술 발전으로 혁신적인 상품이나 서비스가 나와도 일자리가 사라져 이를 소비할 수 있는 사람들이 줄어든다면 경제 자체가 지속 가능할 수 없기 때문이다.

지금도 고용 사정이 갈수록 나빠지고 있는 상황에서 고용정보원의 연구 결과는 충격적이라 할 수 있다. 재벌 위주 경제체제의 부작용 탓에 우리 경제는 최근 ‘고용 없는 성장’을 이어오고 있다. 특히 청년층은 사상 최악의 실업난으로 큰 고통을 겪고 있다. 만약 충분한 준비 없이 4차 산업혁명을 맞이한다면 엎친 데 덮친 격이 될 수 있다.

4차 산업혁명은 결코 피해 갈 수 있는 흐름이 아니다. 해일처럼 밀려오는 4차 산업혁명에 휩쓸려가지 않으려면 지금부터라도 체계적으로 대비를 철저히 해야 한다. 우선 기술 변화에 선제적으로 대응하는 고용정책의 수립·집행을 총괄할 범정부 차원의 기구를 만들 필요가 있다. 낡은 노사관계의 패러다임 속에서 통제 위주의 정책을 고집하고 있는 고용노동부로는 한계가 있다.

교육체계의 근본적인 개편도 시급한 과제다. 지금과 같은 단순 지식의 암기나 주입식 교육으로는 기술 혁신과 사회 변화를 따라가기 어렵다. 창의성과 문제해결력을 길러주는 체험 중심의 교과과정과 교육방식을 전면적으로 도입할 필요가 있다. 또 기술 변화가 급격하게 이뤄지면 교육의 유효기간이 짧아지는 만큼 평생학습체제로의 전환도 서둘러야 한다.

4차 산업혁명이 가져올 생산성 향상의 과실을 재분배하기 위한 제도 도입도 빼놓을 수 없다. 소득 수준이나 취업 여부와 관계없이 국가가 모든 국민에게 일정 금액의 생활비를 일괄적으로 지급하는 기본소득제 도입 문제를 적극적으로 검토할 필요가 있다. 기술 발전으로 혁신적인 상품이나 서비스가 나와도 일자리가 사라져 이를 소비할 수 있는 사람들이 줄어든다면 경제 자체가 지속 가능할 수 없기 때문이다.

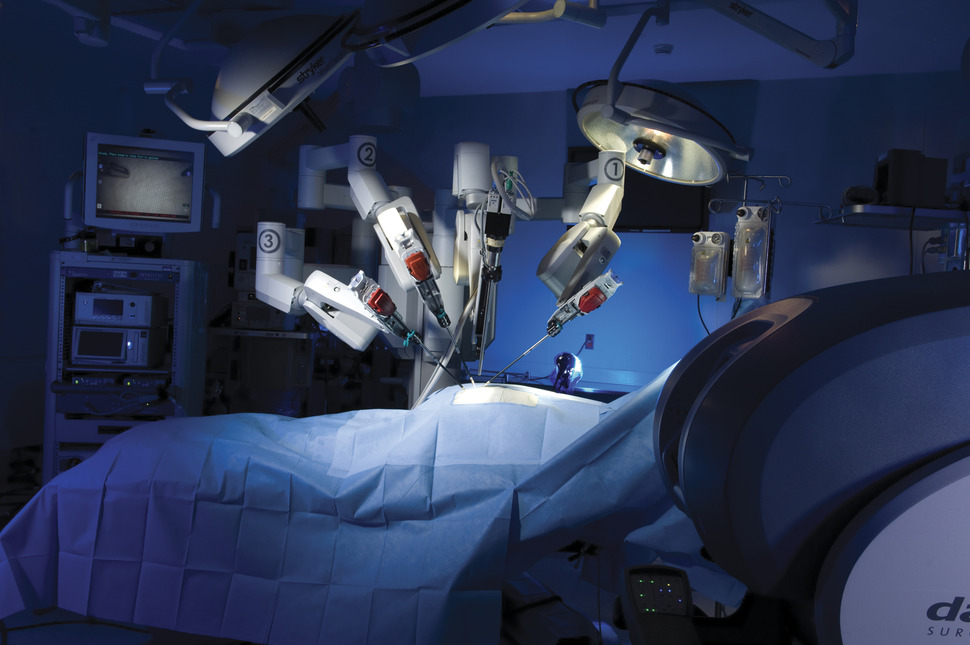

로봇의 수술 장면

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![윤석열이 연 파시즘의 문, 어떻게 할 것인가? [신진욱의 시선] 윤석열이 연 파시즘의 문, 어떻게 할 것인가? [신진욱의 시선]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0212/20250212500150.webp)

![“공부 많이 헌 것들이 도둑놈 되드라” [이광이 잡념잡상] “공부 많이 헌 것들이 도둑놈 되드라” [이광이 잡념잡상]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211502715.webp)

![극우 포퓰리즘이 몰려온다 [홍성수 칼럼] 극우 포퓰리즘이 몰려온다 [홍성수 칼럼]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211503664.webp)