2월 임시국회에서 상법 개정안의 처리 가능성이 커지면서 일부 경제단체와 보수언론들이 반대 목소리를 높이고 있다. 사정이 다르기는 하지만, 상법 개정이 입법예고 단계까지 갔다가 무산된 2013년 상황을 떠올리게 한다. 그해 9월 법무부는 감사위원 분리 선출, 집중투표제 의무화, 다중대표소송 도입 등을 담은 상법 개정안을 공청회를 거쳐 입법예고했다. 모두 박근혜 대통령의 대선 공약이다. 그러나 전경련 등이 입법예고 종료 직전 전면 반대 의견서를 제출했고 보수언론들이 지원사격에 나서면서 무산됐다.

그 뒤 야 3당이 4·13 총선에서 상법 개정을 다시 핵심 공약으로 내놨고, ‘박근혜·최순실 게이트’의 본질이 정경유착으로 드러나면서 시민사회도 최우선 개혁 과제로 추진하고 있다. 주요 내용은 2013년 법안과 비슷하다. 이사회 독립성 제고를 위한 감사위원 분리 선출, 소액주주 권한 강화를 위한 집중투표제 의무화, 재벌 총수가 비상장 자회사를 통해 사익을 챙기는 것을 막기 위한 다중대표소송 도입 등이다.

일부 경제단체와 보수언론들은 상법 개정으로 국내 기업의 경영권이 외국 투기자본의 위협에 노출될 것이라고 주장한다. 4년 전과 똑같은 노래를 틀고 있다. 이른바 ‘애국심 마케팅’이다. 그러나 이는 그동안의 경험에 비춰볼 때 실증적 근거가 부족한 과장된 주장이다. 외국 자본의 관심은 기업 경영권이 아니라, 배당 확대와 주가 상승을 통한 이익 극대화이다.

상법 개정에 반대하는 진짜 이유는 총수가 계속 사내외로부터 견제와 감시를 받지 않으면서 ‘황제 경영’을 하겠다는 의도로 볼 수밖에 없다. 53개 대기업이 미르·케이스포츠재단에 774억원을 출연했는데, 이사회 의결을 제대로 거친 곳은 단 2개뿐이고 그나마 형식에 그쳤다. 박 대통령이 압력을 넣었다고는 하지만, 만약 2013년 상법이 개정돼 이사회의 감시 기능을 강화했다면 이렇게까지 망가지지는 않았을 것이다. 지금 이재용 부회장과 삼성그룹을 위기에 몰아넣고 있는 최순실 모녀에 대한 거액 지원도 마찬가지다.

야 4당은 2월 임시국회가 재벌 개혁의 발판을 마련할 수 있는 골든타임이라 여기고 상법 개정안 통과에 온 힘을 쏟아야 한다. 만약 이번에도 재계와 보수언론의 반발에 밀려 기회를 놓친다면 다음을 기약하기는 더 어려워질 수 있다.

그 뒤 야 3당이 4·13 총선에서 상법 개정을 다시 핵심 공약으로 내놨고, ‘박근혜·최순실 게이트’의 본질이 정경유착으로 드러나면서 시민사회도 최우선 개혁 과제로 추진하고 있다. 주요 내용은 2013년 법안과 비슷하다. 이사회 독립성 제고를 위한 감사위원 분리 선출, 소액주주 권한 강화를 위한 집중투표제 의무화, 재벌 총수가 비상장 자회사를 통해 사익을 챙기는 것을 막기 위한 다중대표소송 도입 등이다.

일부 경제단체와 보수언론들은 상법 개정으로 국내 기업의 경영권이 외국 투기자본의 위협에 노출될 것이라고 주장한다. 4년 전과 똑같은 노래를 틀고 있다. 이른바 ‘애국심 마케팅’이다. 그러나 이는 그동안의 경험에 비춰볼 때 실증적 근거가 부족한 과장된 주장이다. 외국 자본의 관심은 기업 경영권이 아니라, 배당 확대와 주가 상승을 통한 이익 극대화이다.

상법 개정에 반대하는 진짜 이유는 총수가 계속 사내외로부터 견제와 감시를 받지 않으면서 ‘황제 경영’을 하겠다는 의도로 볼 수밖에 없다. 53개 대기업이 미르·케이스포츠재단에 774억원을 출연했는데, 이사회 의결을 제대로 거친 곳은 단 2개뿐이고 그나마 형식에 그쳤다. 박 대통령이 압력을 넣었다고는 하지만, 만약 2013년 상법이 개정돼 이사회의 감시 기능을 강화했다면 이렇게까지 망가지지는 않았을 것이다. 지금 이재용 부회장과 삼성그룹을 위기에 몰아넣고 있는 최순실 모녀에 대한 거액 지원도 마찬가지다.

야 4당은 2월 임시국회가 재벌 개혁의 발판을 마련할 수 있는 골든타임이라 여기고 상법 개정안 통과에 온 힘을 쏟아야 한다. 만약 이번에도 재계와 보수언론의 반발에 밀려 기회를 놓친다면 다음을 기약하기는 더 어려워질 수 있다.

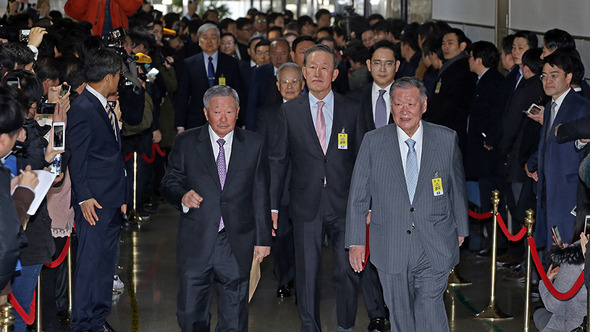

지난해 12월6일 국회에서 열린 ‘박근혜·최순실 게이트’ 청문회에 출석하기 위해 재벌 총수들이 청문회장으로 향하고 있다. 강창광 기자 chang@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![윤석열이 연 파시즘의 문, 어떻게 할 것인가? [신진욱의 시선] 윤석열이 연 파시즘의 문, 어떻게 할 것인가? [신진욱의 시선]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0212/20250212500150.webp)

![“공부 많이 헌 것들이 도둑놈 되드라” [이광이 잡념잡상] “공부 많이 헌 것들이 도둑놈 되드라” [이광이 잡념잡상]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211502715.webp)

![극우 포퓰리즘이 몰려온다 [홍성수 칼럼] 극우 포퓰리즘이 몰려온다 [홍성수 칼럼]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211503664.webp)