한때 뉴미디어 시대 정보격차의 해소가 보다 평등하고 민주적인 세상을 가져올 것이라고 여겨졌다. 실제 2008년 버락 오바마 미국 대통령의 당선이나 2009년 전세계에 즉각 알려진 이란의 부정선거 항의시위 등은 페이스북이나 트위터를 비롯한 수평적 네트워크의 부상을 빼고 설명하기 힘들다. 최근의 ‘#미투’도 마찬가지다. 하지만 플랫폼의 변화에 편승해 범람하는 가짜뉴스들은 기존의 낙관적 전망을 송두리째 흔들고 있다. 특히 한국 사회에서 득세하는 가짜뉴스들은 당파적인 정치선동을 넘어 반인권적이고 반공동체적인 가치를 퍼뜨린다는 점에서 그 폐해가 심각하다.

<한겨레>의 최근 잇단 기획보도는 유튜브나 카카오톡 단체방 같은 플랫폼을 통해 가짜뉴스들이 어떻게 생산·유통·확장되는지 생생히 보여주고 있다. 올해 예멘 난민들의 입국 논란 당시 퍼진 무슬림 혐오적인 가짜뉴스들의 발원지는 ‘에스더기도운동’이란 종교단체 사이트인 것으로 파악됐다. 언론매체가 아니라는 이유로 국외 언론이나 사이트의 내용을 왜곡하거나 검증 없이 옮겨놓은 주장이, 대중에게 잠재된 우려심을 자극하며 혐오담론으로 확산되고 있는 것이다. 특히 에스더 쪽이 2012년 대선에서 인터넷 여론공작과 선거개입을 하고 박근혜 캠프 외곽조직에 자금 지원을 요청했다는 의혹까지 새로 제기된 만큼, 철저한 조사가 요구된다.

국내 이용자 1위의 플랫폼인 유튜브 채널은 기존의 페이스북 등과 달리 사실상 극우적인 선동과 가짜뉴스 유통의 온상이 되고 있는 상황이다. 보수 성향의 정치·사회 분야 유튜브 채널들은 ‘노회찬 의원 타살설’ 같은 가짜뉴스를 서로 추천하는 방식으로 확대재생산하며 지난 1년 새 급성장했다. 유튜브 구독자 수가 바로 수익으로 연결되다 보니, 더 자극적이고 극단적인 주장들이 경쟁하게 된다. 최근 한국언론진흥재단 조사에서 유튜브 이용자의 34%가 허위·가짜뉴스로 판단되는 동영상을 봤거나 전달받은 적 있다고 대답한 것은 이런 현실의 일단을 보여준다. 주로 장년층을 파고들고 있는 카카오톡 단체방 또한 가입하지 않는 이상 그 대화 내용이 알려지지도 않고, 따라서 반박과 검증도 할 수 없다는 점에서 유튜브 못지않게 심각하다.

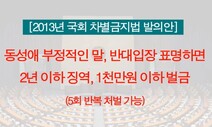

최근 ‘가짜뉴스’ 대신 ‘허위정보’ 같은 용어를 쓰자는 제안이 나오는 것은, 가짜뉴스의 여론 왜곡과 공동체 가치 훼손이 민주주의 토대를 흔들 정도로 그 위험성이 커졌기 때문이다. ‘표현의 자유’가 있는 만큼, 이런 유통채널 규제엔 신중해야 하지만 적어도 명백한 인권침해나 혐오표현 등에 대해선 처벌 근거가 될 차별금지법 등 법제 마련이 진지하게 논의되어야 한다. 다양한 매체와 정보를 제대로 이해하고 분석할 수 있는 미디어 리터러시 교육의 정규화도 검토할 때다. 가짜뉴스의 득세엔 기득권이 된 사회지도층이나 전문가, 기성 언론의 신뢰 상실 또한 큰 배경임을 잊지 말아야 한다.

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![윤석열이 연 파시즘의 문, 어떻게 할 것인가? [신진욱의 시선] 윤석열이 연 파시즘의 문, 어떻게 할 것인가? [신진욱의 시선]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0212/20250212500150.webp)

![“공부 많이 헌 것들이 도둑놈 되드라” [이광이 잡념잡상] “공부 많이 헌 것들이 도둑놈 되드라” [이광이 잡념잡상]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211502715.webp)

![극우 포퓰리즘이 몰려온다 [홍성수 칼럼] 극우 포퓰리즘이 몰려온다 [홍성수 칼럼]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211503664.webp)