심상정 민주노동당 의원. 사진 장철규기자 chang21@hani.co.kr

집중탐구 민노당 대선주자 ③ 심상정 후보

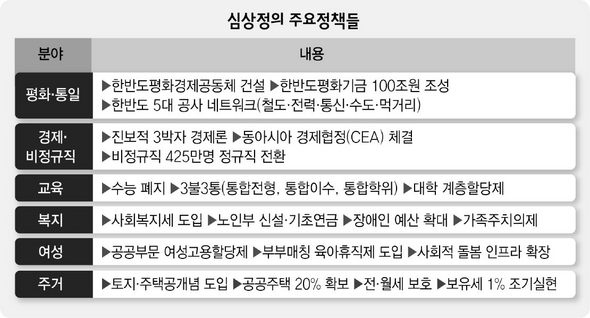

심상정 의원은 민주노동당 대선 후보 세 사람 가운데 가장 늦게 출발했다. 지지율과 인지도가 그만큼 낮다. 그는 평화와 경제, 한-미 자유무역협정(FTA)을 이번 대선의 핵심 쟁점으로 보고, 이를 아우른 ‘세 박자 경제론’을 핵심 공약으로 내놨다. 전문가들은 “심 의원의 정책이 당내 경쟁자들에 비해 상대적으로 정교하지만, 현실적이고 구체적인 실천 계획은 여전히 부족하다”고 말했다. 자신의 구상을 설득력있게 다듬고, 권영길·노회찬 의원의 명성을 뛰어넘는 게 지금 그에게 던져진 과제다.

안으론 고용안정세·서민용 국책은행 신설

밖으론 ‘탈달러 아시아통화체제’ 구축 제안

1% 안팎 지지율과 순발력 부족이 약점 세 박자 경제론= 서민경제론·평화경제론·동아시아 호혜경제론을 세 축으로 한다. 이는 ‘서민들을 위한 경제’를 목표로, 밖으로는 평화와 국제관계를 정비하고 안으로는 ‘서민들을 위한 성장’에 주력한다는 게 요점이다. 그동안 민주노동당이 ‘분배를 통한 성장’에만 치중해 조세·재정정책 외에 국민경제의 지속적인 ‘발전 정책’을 내놓지 못했다는 고민에서 출발하고 있다. 서민경제론은 △비정규직 문제 해결을 위한 고용안정세 도입 △서민금융 체계를 확립하기 위한 국책은행 신설 △전국 단위 경제 네트워크 확립 등을 통해 경제체제를 중소기업·자영업자 중심으로 재편하자는 것이다. 미국식 자유무역협정으로 대표되는 신자유주의적 세계화 흐름엔 ‘탈달러 아시아통화체제’ 구축 등으로 맞선다. ‘한반도 평화경제공동체’ 건설을 위해선 △한반도 평화기금(100조원) 조성 △철도·전략·통신 등 사회기반시설 네트워크 구축 △한반도 사회헌장 제정 등을 준비하고 있다. 김기원 방송대 교수(경제학)는 심 의원 경제정책에 대해 “민주노동당의 분배경제 모델과 개방반대론에서 벗어나, 대중의 삶과 정서에 가까운 비전으로 발전시켰다. 고용안정세 같은 방안도 따져볼 만하다”고 평가했다. 그러나 “전국단위 경제 네트워크 등은 구체화되지 않으면 ‘말의 성찬’으로 끝날 위험이 있다. 영세 자영업자 대책도 뚜렷하지 않다”고 지적했다. 문진영 서강대 교수(사회복지학)는 “사회적 일자리 창출 방안은 국가적인 실천 계획이 필요하다”고 말했다. 평화경제론에 대해 구갑우 북한대학원 대학교 교수는 “한반도 사회헌장은 북한의 체제 전환을 이야기할 수 없는 상황에서 유용한 대안”이라고 긍정적으로 평가했다. 하지만 “남한 헌법의 영토조항 폐기 또는 수정에 대한 구체적 방안이 없고, 동북아 비핵지대화로 다자간 안보를 형성하겠다는 것은 실현 불가능한 경로”라고 평가했다.

낮은 인지도 극복할 수 있을까=심 의원의 지지율은 여전히 1% 안팎이다. 사실상 의미없는 수치다. 당내 경선 출마 선언으로 조금 나아지긴 했지만 대중적 인지도도 권영길·노회찬 후보한테 밀린다. 흡인력·순발력이 부족하다는 지적도 나온다. “아무리 옳은 얘기를 해도 아무도 듣지 않는다면 무슨 소용이냐? ‘한-미 자유무역협정 반대’를 자신의 브랜드로 만들어놓고도 왜 지금 구체적인 대안을 꺼내 쟁점화하지 못하느냐”는 비판이 나오는 건 이런 맥락이다.

낮은 인지도 극복할 수 있을까=심 의원의 지지율은 여전히 1% 안팎이다. 사실상 의미없는 수치다. 당내 경선 출마 선언으로 조금 나아지긴 했지만 대중적 인지도도 권영길·노회찬 후보한테 밀린다. 흡인력·순발력이 부족하다는 지적도 나온다. “아무리 옳은 얘기를 해도 아무도 듣지 않는다면 무슨 소용이냐? ‘한-미 자유무역협정 반대’를 자신의 브랜드로 만들어놓고도 왜 지금 구체적인 대안을 꺼내 쟁점화하지 못하느냐”는 비판이 나오는 건 이런 맥락이다.

심 의원은 ‘강한 민주노동당론’으로 이런 약점을 극복하려 한다. ‘운동권당·민주노총당·친북당·정파지배당’이란 비판을 극복하고 실질적인 대안과 비전을 보여줘야만 민주노동당이 힘을 얻을 수 있는데, 심 의원은 바로 자신이 이런 변화를 이끌 수 있다고 자신감을 보이고 있다. 조혜정 기자 zesty@hani.co.kr

밖으론 ‘탈달러 아시아통화체제’ 구축 제안

1% 안팎 지지율과 순발력 부족이 약점 세 박자 경제론= 서민경제론·평화경제론·동아시아 호혜경제론을 세 축으로 한다. 이는 ‘서민들을 위한 경제’를 목표로, 밖으로는 평화와 국제관계를 정비하고 안으로는 ‘서민들을 위한 성장’에 주력한다는 게 요점이다. 그동안 민주노동당이 ‘분배를 통한 성장’에만 치중해 조세·재정정책 외에 국민경제의 지속적인 ‘발전 정책’을 내놓지 못했다는 고민에서 출발하고 있다. 서민경제론은 △비정규직 문제 해결을 위한 고용안정세 도입 △서민금융 체계를 확립하기 위한 국책은행 신설 △전국 단위 경제 네트워크 확립 등을 통해 경제체제를 중소기업·자영업자 중심으로 재편하자는 것이다. 미국식 자유무역협정으로 대표되는 신자유주의적 세계화 흐름엔 ‘탈달러 아시아통화체제’ 구축 등으로 맞선다. ‘한반도 평화경제공동체’ 건설을 위해선 △한반도 평화기금(100조원) 조성 △철도·전략·통신 등 사회기반시설 네트워크 구축 △한반도 사회헌장 제정 등을 준비하고 있다. 김기원 방송대 교수(경제학)는 심 의원 경제정책에 대해 “민주노동당의 분배경제 모델과 개방반대론에서 벗어나, 대중의 삶과 정서에 가까운 비전으로 발전시켰다. 고용안정세 같은 방안도 따져볼 만하다”고 평가했다. 그러나 “전국단위 경제 네트워크 등은 구체화되지 않으면 ‘말의 성찬’으로 끝날 위험이 있다. 영세 자영업자 대책도 뚜렷하지 않다”고 지적했다. 문진영 서강대 교수(사회복지학)는 “사회적 일자리 창출 방안은 국가적인 실천 계획이 필요하다”고 말했다. 평화경제론에 대해 구갑우 북한대학원 대학교 교수는 “한반도 사회헌장은 북한의 체제 전환을 이야기할 수 없는 상황에서 유용한 대안”이라고 긍정적으로 평가했다. 하지만 “남한 헌법의 영토조항 폐기 또는 수정에 대한 구체적 방안이 없고, 동북아 비핵지대화로 다자간 안보를 형성하겠다는 것은 실현 불가능한 경로”라고 평가했다.

심 의원은 ‘강한 민주노동당론’으로 이런 약점을 극복하려 한다. ‘운동권당·민주노총당·친북당·정파지배당’이란 비판을 극복하고 실질적인 대안과 비전을 보여줘야만 민주노동당이 힘을 얻을 수 있는데, 심 의원은 바로 자신이 이런 변화를 이끌 수 있다고 자신감을 보이고 있다. 조혜정 기자 zesty@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)