2019년 11월19일 이종석 전 통일부 장관이 성남시 세종연구소 연구실에서 <한겨레>와 인터뷰 하고 있다. 노지원 기자

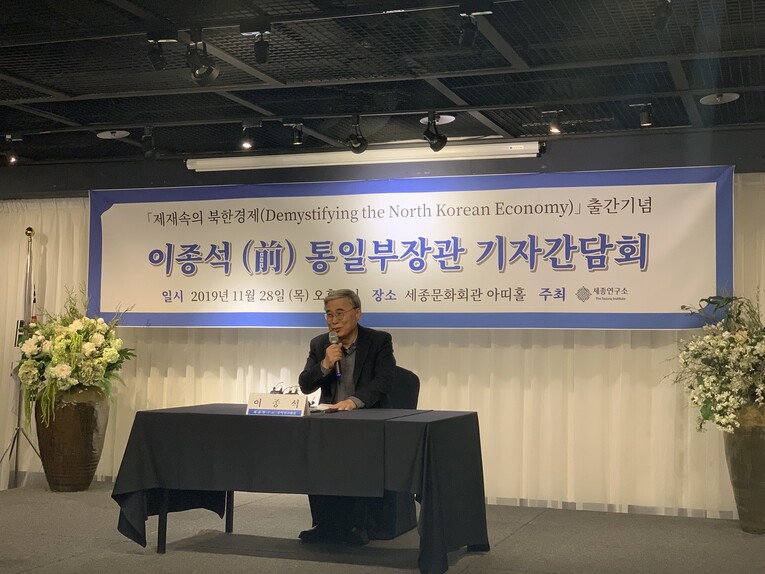

2019년 11월28일 이종석 전 통일부 장관이 서울 종로구 세종문화회관에서 <제재 속의 북한경제> 출간 기념 기자간담회에서 발언하고 있다. 노지원 기자

이종석 전 통일부 장관(세종연구소 수석연구위원)은 “지금 북한에서는 70년 역사상 가장 폭넓은 구조적 변화가 진행되고 있다”며 “그 중심엔 북한 정권, 곧 김정은 국무위원장이 있다”고 말했다. 이종석 전 장관은 “대북정책을 세우는 데 기반이 돼온 기존의 인식을 뒤흔들 수 있는 수준의 변화”라고 짚었다.

이 전 장관은 “김정은 위원장의 생산력 발전 중심 정책 노력은 오랜 세월 외부세계가 북한에 촉구해온 바람직한 변화의 방향과 일치한다”고 강조했다. 그러면서 “비핵화 협상 장기 교착으로 미국의 제재 고수 태도가 지속되면 북한의 경제 개방 의지를 좌절시킬 가능성이 높다”고 걱정했다.

그러고는 물었다. “김 위원장의 경제 개방 의지를 좌절시키는 게 과연 바람직한가? 한반도의 명운이 걸린 기회의 창이 닫히기 전에 제재와의 모순을 어떻게 풀지 고민이 절실하다.”

북한 연구자로서 이 전 장관은 김 위원장이 주도하는 변화의 실상을 확인하고자 집중 연구에 착수해 “경제를 중심으로 변화하는 북한을 보여줄 책” <제재 속의 북한경제: 밀어서 잠금해제>(이종석·최은주 편저)를 썼다. ‘북한은 변화를 거부하는 폐쇄적·호전적 군사국가’라는 고정관념에 사로잡힌 미국 행정부·의회·전문가 집단의 인식을 눅이고자 영문판 를 먼저 찍어 최근 방미하는 이들 손에 들려 보냈다. 이 전 장관을 28일 출간 계기 간담회와 함께, 19일 성남시 세종연구소 연구실에서 따로 만났다.

2019년 11월19일 이종석 전 통일부 장관이 성남시 세종연구소 연구실에서 <한겨레>와 인터뷰 하고 있다. 노지원 기자

이 전 장관은 “김 위원장의 ‘경제 다걸기’ 정책은 국면적·전술적 행동이 아닌 국가 자체의 변신을 꾀하는 전략적·역사적 행동”이라며 “김 위원장이 웬만해선 이 노선을 포기하지 않을 것”이라고 말했다. 이런 판단의 핵심 근거는 기존의 계급·생산관계·군사우선(선군) 중심 전략에서 “생산력 중심 발전관”으로 중심 이동이다. ‘질적 전환 시도’라는 뜻이다. 이 전 장관은 “몇년 전만 해도 반혁명·수정주의라 비판받을 주장이 <노동신문>에 날마다 나온다”고 부연했다.

그가 보기에 김 위원장은 고도성장으로 북한을 중국 못지않은 부국으로 만들 수 있다 믿고, 그 열망에 사로잡혀 있다. 김 위원장의 이런 믿음·열망이 얼마나 현실성이 있느냐는 별개의 문제라고 이 전 장관은 덧붙였다.

김 위원장은 고도성장에 생산력 발전이 필수라 판단해 4가지를 동원하고 있다고 이 전 장관은 분석했다. ①국가전략노선 전환 ②개혁 ③개방 ④과학기술혁명이다.

①은 노동당 중앙위 7기 3차 전원회의(2018년 4월20일)에서 ‘경제·핵 병진노선 종료’와 ‘경제건설 집중’ 전략 노선 채택으로 공식화했고, 4월11일 최고인민회의 14기 1차회의의 헌법 개정으로 제도화했다. 이 전 장관은 “국가의 자원을 군사보다 경제 건설에 우선 배분하고, 경제 발전에 적합하도록 경제 구조를 개선하고 있다”며 “군사 중심 국가에서 경제 건설 중심 국가로 전환하고 있다”고 평했다.

②는 생산현장의 자율성·경쟁을 높이는 ‘사회주의기업책임관리제’와 개별 농민이 생산과 분배의 단위가 될 수 있도록 한 ‘포전담당제’가 대표적이다. 이 전 장관은 전자를 “북한 경제 개혁의 아이콘”, 후자를 “집단주의에 기초한 생산 방식에 중대한 변화가 발생한 증거”라 불렀다.

2019년 11월19일 이종석 전 통일부 장관이 성남시 세종연구소 연구실에서 <한겨레>와 인터뷰 하고 있다. 노지원 기자

③은 기존의 ‘대외무역’보다 훨씬 넓은 의미의 ‘대외경제관계’로 4월 개헌에 명시했고, 공간적으론 평양에 특수경제지대(은정첨단과학기술구, 강남경제개발구) 설치 등 ‘전국화’하고 있다. 다만 “고강도 제재 탓에 실제 진행되는 개방 사업은 관광과 제한적 노동력 송출 정도”라고 덧붙였다. 그는 “김 위원장이 각별한 관심을 쏟는 삼지연·원산갈마·양덕군온천은 모두 관광사업을 염두에 둔 것인데 원산갈마와 양덕은 접경지가 아니어서 내륙 개방을 수반할 수밖에 없다”고 봤다. 그러고는 “관광은 북한이 불가역적 개방으로 가는 데 중요한 장치”라고 짚었다.

④는 “인재와 과학기술을 홀시하면 나라가 망하게 된다”는 김 위원장의 언명처럼 우선순위가 매우 높다.

이 전 장관은 ①+②+④는 성과를 내는데, ③(개방)만 제재 탓에 활로를 열지 못하는 상황이라고 진단했다. 그래서 “북한이 고도경제성장은 불가능하지만, 적어도 세끼 먹으며 완만하게 발전할 수 있는 내부 동력은 확보했다”고 평가한다.

결론적으로 이 전 장관은 “미국을 중심으로 한 유엔의 고강도 대북 제재는 북한 경제에 강력한 타격을 주고 있으나, 북은 이에 대응해 장기간 버틸 체제 내구력을 확보했다”며 “일방적 대북 제재만으로는 북한을 굴복시키는 게 불가능한 상황”이라 분석했다. 그 현실 정책적 함의는 ‘제재 중심의 일방적 압박’이 아닌 ‘주고받기식 단계적 협상’만이 작동 가능한 현실적 해법이라는 것이다.

이제훈 노지원 기자

nomad@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)