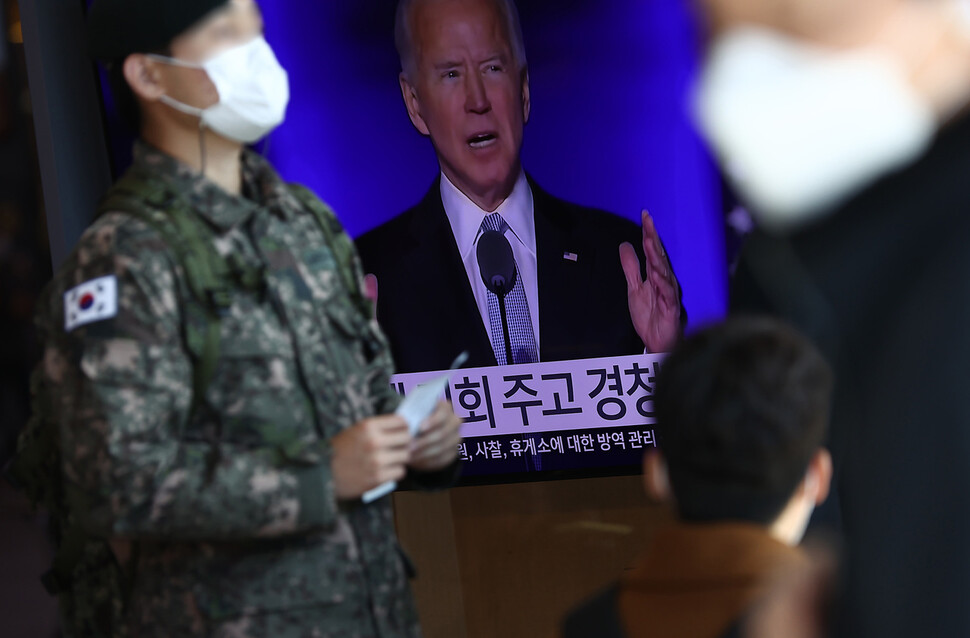

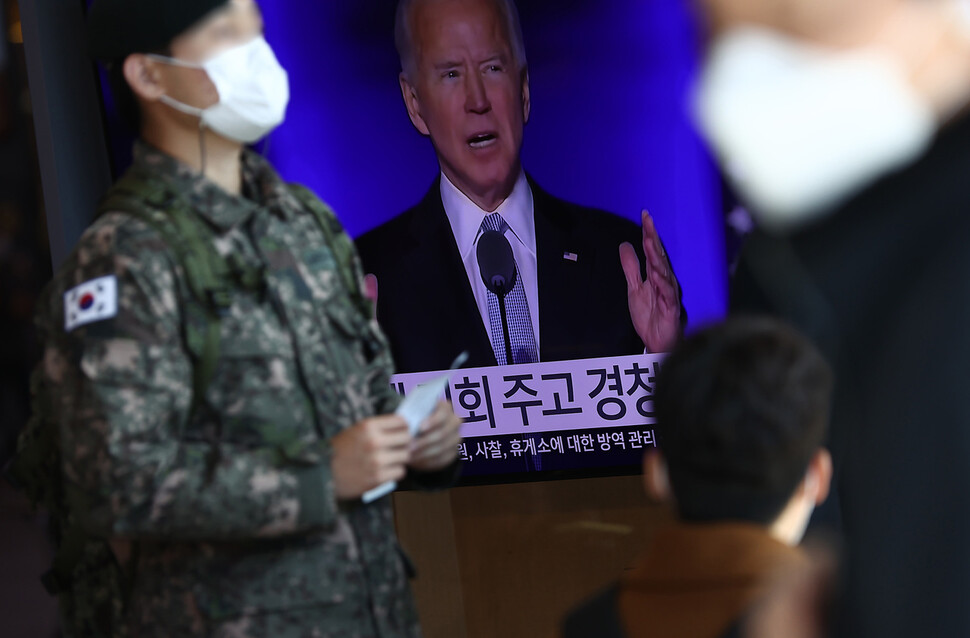

8일 서울역을 찾은 시민들이 미국 대선에서 승리한 민주당 조 바이든 대통령 당선자의 승리 연설 생중계를 시청하고 있다. 연합뉴스

조 바이든 대통령 당선자는 그동안 동맹 중시, 국제 협력과 공조 등을 강조해왔다. 따라서 새 행정부의 기조는 ‘미국 우선주의’를 강조했던 트럼프 행정부와 달리 일방통행보다는 동맹국과 협의를 통한 문제 해결에 무게를 둘 것으로 전망된다. 그렇지만 방위비분담금 협상이나 주한미군 주둔 문제, 전시작전통제권(전작권) 전환 등 구체적인 현안을 놓고 한-미 간 이견 조율에 진통이 예상된다는 관측도 나온다.

한-미는 지난해 9월부터 방위비분담금 협상을 벌였으나 여전히 이견을 좁히지 못하고 있다. 애초 도널드 트럼프 대통령은 현재 1년에 1조389억원인 한국의 방위비분담금을 무려 5배나 늘릴 것을 요구해 협상에 난관을 조성했다. 지난 4월엔 한-미 협상팀이 진통 끝에 13% 증액안에 합의했으나, 트럼프 대통령이 다시 50% 증액을 요구하며 재협상을 지시해 합의를 무산시켰다.

바이든 행정부는 이처럼 전례 없는 증액을 압박하지는 않을 것으로 보인다. 바이든 당선자는 며칠 전

<연합뉴스>에 보낸 기고문에서 트럼프 대통령의 무리한 증액 요구를 겨냥해 “우리 군대를 철수하겠다는 무모한 협박으로 한국을 갈취하는” 것이라고 강력 비판했다.

바이든 행정부가 분담금 증액에 매달리기보다 조속한 타결로 한-미 관계를 안정시키는 쪽으로 선회하면 한-미 간 협상에도 숨통이 트일 것으로 예상된다. 조성렬 국가안보전략연구원 자문연구위원은 “바이든 행정부가 출범하면 한-미 간 이미 합의했던 13% 증액안을 존중할 가능성이 크다”고 말했다.

그러나 방위비분담금 13% 증액도 과거와 비교하면 한국이 크게 양보한 액수라는 지적이 나온다. 방위비분담금 증액은 1991년 이래 과거 10차례의 협상 동안 대체로 한자릿수에 머물렀으며, 두자릿수 증액은 2002년 5차 협상의 25.7% 증액 이후 18년 만이다.

바이든 당선자는 동맹을 중시하는 만큼 한국의 안보 우려를 무시하고 일방적으로 주한미군 철수를 강행할 가능성은 크지 않아 보인다. 그는 트럼프 대통령의 주한미군 철수 시도에 대해 “무모한 협박”이라며 강도 높은 비판도 서슴지 않았다. 그럼에도 주한미군이 지금과 같은 규모나 형태를 유지할지는 속단하기 어렵다는 지적이 많다.

미국은 그동안 해외 주둔 미군의 군사적 효율성을 높이기 위해 해외 주둔군의 임무와 능력 등을 분석하고 그에 따라 병력과 장비 등을 재조정하고 재배치하는 작업을 추진해왔다. 마크 에스퍼 국방장관은 지난 7월 “몇달 안에 (한반도를 관할하는) 인도태평양사령부 등의

미군 재배치 문제를 검토할 것”이라고 밝힌 바 있다.

미 국방부의 검토 결과에 따라 주한미군도 감축되거나 순환배치가 강화되는 방식으로 주둔 형태가 재조정될 가능성이 열려 있는 것이다. 지난달

한-미 안보협의회의(SCM) 공동성명에서 ‘주한미군을 현 수준으로 유지한다’는 표현이 12년 만에 빠진 것도 이런 맥락으로 이해된다. 조성렬 자문연구위원은 “해외 주둔 미군 재조정은 중국의 부상 등 세계 안보환경 변화에 대응하기 위한 차원이어서 바이든 행정부가 출범하더라도 계속 추진될 것”이라고 말했다.

문재인 정부가 추진해온 전작권 조기 전환은 코로나19 확산과 미국의 소극적인 태도 등으로 제동이 걸린 상태다. 애초 한-미는 한국군이 이끌 미래연합사의 능력을 3단계로 나눠 검증한 뒤 전작권 전환을 하기로 합의하고 지난해 1단계 능력 검증을 마쳤다. 그러나 올해 계획했던 2단계 검증은 코로나19 확산으로 무산됐다. 이에 따라 한국은

지난달 한-미 안보협의회의에서 “연기된 2단계 검증을 내년에 할 것”을 제안했지만 미국은 “아직 준비가 부족하다”며 거부했다.

바이든 행정부가 출범하더라도 당장 이런 불확실성이 해소될지는 의문이다. 통상 새 행정부가 출범하면 정책 검토에 시간이 걸리기 때문에 당분간 전작권 전환 일정을 둘러싼 불투명한 상태가 지속될 가능성이 크다.

최근 전작권 조기 전환에 대한 미국의 소극적 태도는 현재 전작권을 쥐고 있는 당사자인 주한미군사령관 등이 주도한 것으로 알려졌다. 앞으로 바이든 행정부가 출범한 뒤 정책 리뷰 과정에서 현지 군지휘관의 견해를 어떻게 받아들일지, 또 한국과 어떻게 협의해나갈지는 좀 더 지켜봐야 할 것으로 보인다.

박병수 선임기자

suh@hani.co.kr