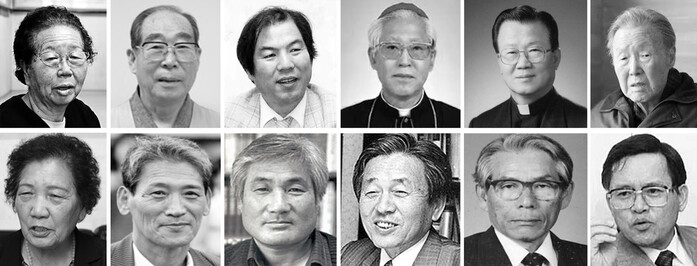

10일 정부가 서울 옛 치안본부 남영동 대공분실에서 열린 6·10민주항쟁 33주년 기념식에서 전태일 열사의 어머니 고 이소선 여사와 이한열 열사의 어머니 배은심 여사를 포함한 12명에게 국민훈장 모란장을 수여했다. 사진은 6·10 민주항쟁 33주년 기념식 국민훈장 모란장 수여자들. (윗줄 왼쪽부터) 고 이소선, 고 박형규, 고 조영래, 고 지학순, 고 조철현, 고 박정기, (아랫줄 왼쪽부터) 배은심, 고 성유보, 고 김진균, 고 김찬국, 고 권종대, 고 황인철. 행정안전부 제공 ※ 이미지를 누르면 크게 볼 수 있습니다.

10일 열린 6·10 민주항쟁 33주년 기념식에서는 1970~80년대 반독재 민주화 운동의 구심이었던 종교계·학계·시민사회 인사들에게도 국민훈장 모란장이 수여됐다. 훈장은 고인이 된 이들을 대신해 가족들이 받았다.

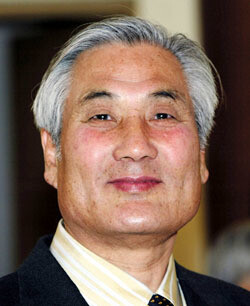

박형규 목사는 군사독재에 맞선 ‘실천하는 신앙인’으로 평가된다. 교회 갱신 운동과 반독재 민주화 운동에 헌신했다. 1974년 민청학련 사건으로 징역 15년을 선고받았다. 민주화운동기념사업회 이사장을 지냈으며, 2016년 타계했다.

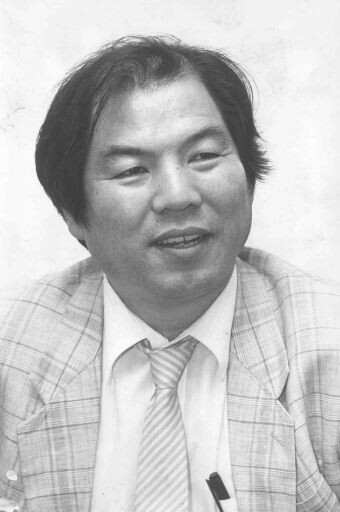

조영래 변호사는 1986년 ‘부천서 성고문 사건’을 변론하며 국가 권력의 야만성을 폭로했고 한강물 역류로 수해를 입은 서울 망원동 주민 2400가구를 대리해 손해배상을 받아내는 등 약자 변론에 앞장섰다. <전태일 평전>을 썼다.

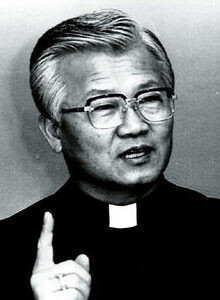

지학순 주교는 유신독재에 맞서 민주구국선언 등을 주도했다. 1974년 “유신헌법은 무효”라는 양심선언문을 발표해 구속됐고, 이 사건은 천주교 정의구현사제단 결성의 기폭제가 됐다. 1993년 타계했다.

조비오 신부는 1980년 5·18 민주화운동 당시 시민수습위원으로 참여했으며, 전두환 정권의 독재에 맞서다 옥고를 치르기도 했다. 1989년 열린 5·18 진상규명 국회 청문회에 나와 신군부의 학살 행위를 증언했으며, 2016년 타계했다.

성유보 전 <한겨레> 편집위원장은 1974년 <동아일보>에서 해직된 뒤 언론 자유와 민주화운동에 헌신했다. 민주언론운동협의회 초대 사무국장 등을 거쳐 1988년 <한겨레> 창간에 참여해 편집위원장 등을 지냈다. 2014년 별세했다.

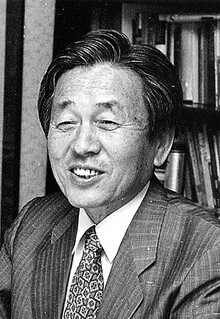

김진균 전 서울대 교수는 진보사회과학계의 거목으로 1980년 서울대에서 강제 해직된 뒤 민주화를 위한 전국교수협의회(민교협) 의장 등을 지내며 한국의 민주화와 진보적 개혁을 위해 힘쓰다 2004년 세상을 떠났다.

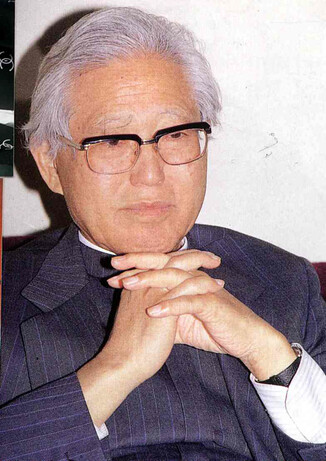

김찬국 전 상지대 총장은 진보적 신학자로 민주화운동을 펼치다 1972년 긴급조치 위반 혐의로 구속돼 옥고를 치렀다. 강제 해직 뒤 재야운동에 헌신했으며, 복직해 연세대 부총장과 상지대 총장을 역임했다. 2009년 별세했다.

권종대 전 전국농민회총연맹 의장은 농민운동에서 시작해 통일운동까지 헌신했다. 1978년 가톨릭농민회에서 농민운동을 시작한 뒤 1990년 전국농민회총연맹(전농)을 결성해 초대 의장 등을 지냈고 2004년 별세했다.

황인철 변호사는 1975년 민청학련 사건을 시작으로 1979년 김재규 사건, 1989년 임수경 방북 사건 등 시국사건 때마다 약자 편에 서서 변론을 했다. 이돈명·조준희·홍성우와 함께 ‘인권 변호사 4인방’으로 불렸으며, 1993년 타계했다.

송경화 기자

freehwa@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)