지난 7월에 큰 물 피해를 입은 강원도 인제군 인제읍 덕산리 들녘에도 벼가 익어가고 있다. 왼쪽 위에서 시작되는 물길은 예전의 모습하곤 전혀 딴판이고, 곳곳에 이재민들의 임시거처인 콘테이너들이 보인다. 산림청 헬기/이종근 기자 root2@hani.co.kr

사방댐은 꼭 필요한 장소에 설치

위험지역 주민 이주 지원책 절실

강우량 따른 도로 설계기준 마련을

위험지역 주민 이주 지원책 절실

강우량 따른 도로 설계기준 마련을

[한·일 전문가 수해현장 입체진단]

연재를 마치며 - ‘수해예방 대책’ 결산 지난 8월27~31일 한국의 강원도 평창·인제·한계령, 이달 10~15일 일본 나가노현의 수해현장과 복구현장을 둘러본 한국과 일본의 전문가들은 가장 시급하고 기본적인 과제로 재해위험지도 작성을 꼽았다. 예방책으로는 일본 전문가들이 사방댐을 든 반면, 한국 전문가들은 사방댐과 함께 주민이주제도, 강우빈도에 따른 설계기준 강화 등 다양한 대책을 제시했다. 이들은 모두 ‘기상이변’은 더 이상 이변이 아니라며 이에 따른 대책을 역설했다. 이들은 또 사후복구 위주의 방재 정책을 예방 위주로 바꿔야 한다는 것은 기본 전제라고 지적했다.

재해 위험지도=산사태·홍수·지진이 어느 정도 일어날 가능성이 있는지를 표시한 지도다. 이 지도가 있어야 위험지역의 주민을 이주시키는 등 예방책을 세울 수 있고, 재해보험 등의 기준을 삼을 수 있다. 가장 앞서 있는 산림청은 지난해 ‘산사태 발생 위험지도’를 완성했다. 지난해 여름 전북 무주·진안·장수 지역의 산사태 발생지역을 분석한 결과 적중률 88%를 보였다고 산림청 관계자는 밝혔다. 그러나 산지의 산사태 발생 위험등급을 정했을 뿐 이 산사태의 규모가 어느 정도 되고 주민들이 사는 마을에는 어느 정도 영향을 미칠지에 대한 연구는 아직 이뤄지지 않고 있다. 하천의 범람위험을 나타내는 홍수지도도 이제 작성을 시작하는 단계다. 재해관련 주무부서인 소방방재청은 올해 재해지도를 만들겠다고 밝혔으나, 타 부처에서 무슨 지도를 만드는지, 어느 정도 진척됐는지조차 파악하지 못하고 있다. 일본의 경우 재해위험지도 완성률이 10%에 불과하지만, 방재역사가 오래돼 웬만한 곳에는 대비책이 마련돼 있다.

주민이주=위험지도의 작성에 따라 산사태 위험성이 가장 높은 지역의 주민들은 안전한 지역으로 이주시키는 것이 최선책이다. 대개 산사태가 일어나 피해를 입는 지역은 부채꼴로 된 선상지다. 골짜기에서 물과 토사가 내려오다 경사가 완만한 지역에 이르면 흐름이 약해지면서 퇴적되는데 이곳을 선상지라 한다. 물도 있고 논밭도 있고 집을 지을 자리가 있어 사람들이 선호하는데, 항상 위험이 도사리고 있다. 일본의 산사태 전문가들은 이런 곳을 ‘불안정한 퇴적지형’이라고 강조했다. 한국이나 일본이나 고향 또는 지금 살고있는 터전을 옮기기 싫어하는 것은 공통적인 현상이다. 위험하니 이주하라는 말로는 설득이 안 된다. 법적·제도적 지원책이 나와야 한다. 정부가 이전에 따른 보상 또는 지원책을 마련해 자발적으로 이전할 수 있도록 해야 한다. 농촌이나 산간 지역에는 노부부 도는 독거노인이 사는 곳이 많으므로 이들이 서로 의지하며 살 수 있는 공동체를 만들어 이주시키는 것도 한 방법이 될 수 있다.

과학적 산림관리=우리나라 수해에서 가장 큰 문제로 떠오른 것은 토사와 함께 산에서 뿌리채 뽑혀 떠내려오는 유목이다. 유목은 마을을 덮치기도 하고, 교각 사이가 좁은 다리를 막아 댐 역할을 하면서 하천을 범람시키거나 다리 자체를 망가뜨리기도 했다. 지난 여름 강원도의 조그만 낡은 다리들이 피해를 입은 이유가 대부분 여기 있다. 이를 막기 위한 방법 가운데 하나가 산림관리다. 뿌리가 깊은 나무로 수종을 개량하고, 뿌리가 깊고 넓게 뻗을 수 있도록 간벌을 해야 한다. 일본의 연구를 보면, 나무가 없는 곳이 나무가 있는 곳보다, 밀도가 적은 곳이 밀도가 높은 곳보다 산사태가 훨씬 많은 것으로 조사됐다. 한국의 산사태는 일본에 비해 깊이가 깊지 않기 때문에 이러한 과학적 산림관리가 더욱 중요시되고 있다.

재해 위험지도=산사태·홍수·지진이 어느 정도 일어날 가능성이 있는지를 표시한 지도다. 이 지도가 있어야 위험지역의 주민을 이주시키는 등 예방책을 세울 수 있고, 재해보험 등의 기준을 삼을 수 있다. 가장 앞서 있는 산림청은 지난해 ‘산사태 발생 위험지도’를 완성했다. 지난해 여름 전북 무주·진안·장수 지역의 산사태 발생지역을 분석한 결과 적중률 88%를 보였다고 산림청 관계자는 밝혔다. 그러나 산지의 산사태 발생 위험등급을 정했을 뿐 이 산사태의 규모가 어느 정도 되고 주민들이 사는 마을에는 어느 정도 영향을 미칠지에 대한 연구는 아직 이뤄지지 않고 있다. 하천의 범람위험을 나타내는 홍수지도도 이제 작성을 시작하는 단계다. 재해관련 주무부서인 소방방재청은 올해 재해지도를 만들겠다고 밝혔으나, 타 부처에서 무슨 지도를 만드는지, 어느 정도 진척됐는지조차 파악하지 못하고 있다. 일본의 경우 재해위험지도 완성률이 10%에 불과하지만, 방재역사가 오래돼 웬만한 곳에는 대비책이 마련돼 있다.

주민이주=위험지도의 작성에 따라 산사태 위험성이 가장 높은 지역의 주민들은 안전한 지역으로 이주시키는 것이 최선책이다. 대개 산사태가 일어나 피해를 입는 지역은 부채꼴로 된 선상지다. 골짜기에서 물과 토사가 내려오다 경사가 완만한 지역에 이르면 흐름이 약해지면서 퇴적되는데 이곳을 선상지라 한다. 물도 있고 논밭도 있고 집을 지을 자리가 있어 사람들이 선호하는데, 항상 위험이 도사리고 있다. 일본의 산사태 전문가들은 이런 곳을 ‘불안정한 퇴적지형’이라고 강조했다. 한국이나 일본이나 고향 또는 지금 살고있는 터전을 옮기기 싫어하는 것은 공통적인 현상이다. 위험하니 이주하라는 말로는 설득이 안 된다. 법적·제도적 지원책이 나와야 한다. 정부가 이전에 따른 보상 또는 지원책을 마련해 자발적으로 이전할 수 있도록 해야 한다. 농촌이나 산간 지역에는 노부부 도는 독거노인이 사는 곳이 많으므로 이들이 서로 의지하며 살 수 있는 공동체를 만들어 이주시키는 것도 한 방법이 될 수 있다.

과학적 산림관리=우리나라 수해에서 가장 큰 문제로 떠오른 것은 토사와 함께 산에서 뿌리채 뽑혀 떠내려오는 유목이다. 유목은 마을을 덮치기도 하고, 교각 사이가 좁은 다리를 막아 댐 역할을 하면서 하천을 범람시키거나 다리 자체를 망가뜨리기도 했다. 지난 여름 강원도의 조그만 낡은 다리들이 피해를 입은 이유가 대부분 여기 있다. 이를 막기 위한 방법 가운데 하나가 산림관리다. 뿌리가 깊은 나무로 수종을 개량하고, 뿌리가 깊고 넓게 뻗을 수 있도록 간벌을 해야 한다. 일본의 연구를 보면, 나무가 없는 곳이 나무가 있는 곳보다, 밀도가 적은 곳이 밀도가 높은 곳보다 산사태가 훨씬 많은 것으로 조사됐다. 한국의 산사태는 일본에 비해 깊이가 깊지 않기 때문에 이러한 과학적 산림관리가 더욱 중요시되고 있다.

사방댐=산 속에 인공적 구조물을 설치하는 것이므로 마지막 수단으로 생각해야 한다. 어디에 어떤 사방댐을 몇개 설치하느냐가 가장 중요하다. 이를 위해서는 전문가들의 사전 조사가 필수적이다. 여기에는 토목이나 건설 전문가뿐만 아니라 환경 전문가도 참여해 머리를 맞대야 한다. 기간이 비록 오래 걸리고 비용이 더 들지는 몰라도 조급하게 만들어서는 각종 부작용을 막을 수 없기 때문이다. 일본에서는 사방댐을 설치한 뒤 수달이 사라졌다는 지적이 나오고 있다. 환경과 생태계를 보존할 수 있는 사방댐을 개발해 건설하고, 갯수도 최소화하는 것이 바람직하다. 지금까지는 지방자치단체 관계자가 ‘대충’ 알아서 장소를 찾아 건설했다. 사방댐 건설에 보통 2년 정도 걸리는 일본을 본받을 필요가 있다. ‘토목의 왕국’이라는 오명을 쓴 일본처럼 사방댐 만능론으로 가서는 안 되지만, 장기간의 정밀조사를 거쳐 최적의 장소에 최적의 댐을 건설하는 것은 필요하다.

사방댐=산 속에 인공적 구조물을 설치하는 것이므로 마지막 수단으로 생각해야 한다. 어디에 어떤 사방댐을 몇개 설치하느냐가 가장 중요하다. 이를 위해서는 전문가들의 사전 조사가 필수적이다. 여기에는 토목이나 건설 전문가뿐만 아니라 환경 전문가도 참여해 머리를 맞대야 한다. 기간이 비록 오래 걸리고 비용이 더 들지는 몰라도 조급하게 만들어서는 각종 부작용을 막을 수 없기 때문이다. 일본에서는 사방댐을 설치한 뒤 수달이 사라졌다는 지적이 나오고 있다. 환경과 생태계를 보존할 수 있는 사방댐을 개발해 건설하고, 갯수도 최소화하는 것이 바람직하다. 지금까지는 지방자치단체 관계자가 ‘대충’ 알아서 장소를 찾아 건설했다. 사방댐 건설에 보통 2년 정도 걸리는 일본을 본받을 필요가 있다. ‘토목의 왕국’이라는 오명을 쓴 일본처럼 사방댐 만능론으로 가서는 안 되지만, 장기간의 정밀조사를 거쳐 최적의 장소에 최적의 댐을 건설하는 것은 필요하다.

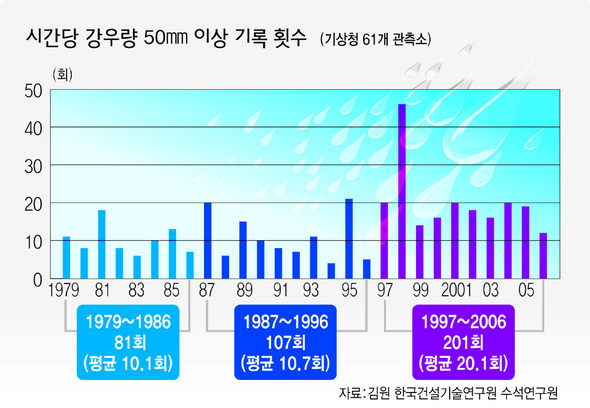

하천정비=상류 사방댐에서 토사와 유목이 걸러지고도 물은 계속 내려오기 때문에 하천에 손상을 줄 우려가 있다. 따라서 바닥이 패이거나 제방이 허물어지는 것을 방지하기 위한 조처가 필요하다. 우리의 경우 둔치를 시멘트로 포장하거나, 둑을 보호하기 위해 돌망태로 보강하거나 블록을 쌓는 일이 흔하다. 시공이 쉽기 때문인데 수해가 날 때마다 다시 복구해야 하는 일이 흔하다. 그러나 일본은 이 부분도 그 지역에서 떠내려온 돌을 이용해 바닥과 제방을 보강한다. 튼튼하고 다양한 공법을 개발해 범람을 방지하고 시설을 보호하고 있다. 우리나라 소하천의 경우 지방자치단체가 관할하기 때문에 방치되기 일쑤였다. 정비가 필요한 소하천은 2만2567㎞에 이르는데 올해 사업비 962억원으로는 정비를 완료하는데 106년이 걸린다. 수해 예측·피해조사 연구개발=미국·일본 등 외국의 경우 이 분야에서도 앞서 있다. 산사태 현장에 전파식별감응장치(RFID)를 뿌린 뒤 위성 등을 이용해 사태 발생과 동시에 이를 감지한 뒤 조기에 주민을 대피시키는 데 활용하고 있다. 현재 국내 기술은 감응 한계치가 5㎝ 수준인데 대피에 효율성을 가질 수 있는 1㎝로 줄이려는 노력을 하고 있다. 한국방재연구소는 인공위성·무인항공기·디지털카메라 등을 이용해 현장을 촬영하고 피해 내용을 조사하는 시스템을 개발하고 있다. 이번 평창·인제 지역 수해조사에도 이용됐으며 공무원들이 가서 눈으로 조사를 한 것보다 정확도가 높은 것으로 나왔다. 그러나 연구개발이 모두 걸음마 단계로 활용단계에 들어가기까지는 아직도 갈길이 멀다. 시우량·강우빈도에 따른 설계기준 재정립=지난 여름 수해때, 전에는 없었던 고속도로 불통현상이 많았다. 강원도 평창과 인제, 일본 나가노현의 오카야 등이 모두 100년만의 강우량을 기록하는가 하면, 한계령 일대의 시간당 강우량(시우량)이 100㎜를 넘는 등 기록적인 현상들이 많았기 때문이다. 절개 사면의 각도가 컸고 산사태 위험지역에 낙석을 막을 피암터널이 없었다는 지적 등이 나왔다. 한계령 도로 대부분은 계곡에서 내려온 유목과 토사가 도로 밑에 설치된 배수구를 막았거나, 하천이 굽이치며 도로와 만나는 수충부에서 일어났다. 이런 부분은 지금까지 강우량에 따른 설계기준이 없었던 것이다. 이에 따라 강우량, 특히 시우량과 관련지어 절개 사면의 각도, 교각 사이의 거리, 도로를 관통하는 배수관의 크기 등과 관련한 새로운 기준을 설정해야 한다는 목소리가 전문가들 사이에서 높아지고 있다. <끝> 김학준 기자 kimhj@hani.co.kr

연재를 마치며 - ‘수해예방 대책’ 결산 지난 8월27~31일 한국의 강원도 평창·인제·한계령, 이달 10~15일 일본 나가노현의 수해현장과 복구현장을 둘러본 한국과 일본의 전문가들은 가장 시급하고 기본적인 과제로 재해위험지도 작성을 꼽았다. 예방책으로는 일본 전문가들이 사방댐을 든 반면, 한국 전문가들은 사방댐과 함께 주민이주제도, 강우빈도에 따른 설계기준 강화 등 다양한 대책을 제시했다. 이들은 모두 ‘기상이변’은 더 이상 이변이 아니라며 이에 따른 대책을 역설했다. 이들은 또 사후복구 위주의 방재 정책을 예방 위주로 바꿔야 한다는 것은 기본 전제라고 지적했다.

일본 나가노현 하쿠바 히라강에 설치된 사방댐. 홍수 때 물의 힘을 약화시키기 위해 여러 계단으로 만들었다. 하쿠바(나가노현)/이종근 기자 root2@hani.co.kr

하천정비=상류 사방댐에서 토사와 유목이 걸러지고도 물은 계속 내려오기 때문에 하천에 손상을 줄 우려가 있다. 따라서 바닥이 패이거나 제방이 허물어지는 것을 방지하기 위한 조처가 필요하다. 우리의 경우 둔치를 시멘트로 포장하거나, 둑을 보호하기 위해 돌망태로 보강하거나 블록을 쌓는 일이 흔하다. 시공이 쉽기 때문인데 수해가 날 때마다 다시 복구해야 하는 일이 흔하다. 그러나 일본은 이 부분도 그 지역에서 떠내려온 돌을 이용해 바닥과 제방을 보강한다. 튼튼하고 다양한 공법을 개발해 범람을 방지하고 시설을 보호하고 있다. 우리나라 소하천의 경우 지방자치단체가 관할하기 때문에 방치되기 일쑤였다. 정비가 필요한 소하천은 2만2567㎞에 이르는데 올해 사업비 962억원으로는 정비를 완료하는데 106년이 걸린다. 수해 예측·피해조사 연구개발=미국·일본 등 외국의 경우 이 분야에서도 앞서 있다. 산사태 현장에 전파식별감응장치(RFID)를 뿌린 뒤 위성 등을 이용해 사태 발생과 동시에 이를 감지한 뒤 조기에 주민을 대피시키는 데 활용하고 있다. 현재 국내 기술은 감응 한계치가 5㎝ 수준인데 대피에 효율성을 가질 수 있는 1㎝로 줄이려는 노력을 하고 있다. 한국방재연구소는 인공위성·무인항공기·디지털카메라 등을 이용해 현장을 촬영하고 피해 내용을 조사하는 시스템을 개발하고 있다. 이번 평창·인제 지역 수해조사에도 이용됐으며 공무원들이 가서 눈으로 조사를 한 것보다 정확도가 높은 것으로 나왔다. 그러나 연구개발이 모두 걸음마 단계로 활용단계에 들어가기까지는 아직도 갈길이 멀다. 시우량·강우빈도에 따른 설계기준 재정립=지난 여름 수해때, 전에는 없었던 고속도로 불통현상이 많았다. 강원도 평창과 인제, 일본 나가노현의 오카야 등이 모두 100년만의 강우량을 기록하는가 하면, 한계령 일대의 시간당 강우량(시우량)이 100㎜를 넘는 등 기록적인 현상들이 많았기 때문이다. 절개 사면의 각도가 컸고 산사태 위험지역에 낙석을 막을 피암터널이 없었다는 지적 등이 나왔다. 한계령 도로 대부분은 계곡에서 내려온 유목과 토사가 도로 밑에 설치된 배수구를 막았거나, 하천이 굽이치며 도로와 만나는 수충부에서 일어났다. 이런 부분은 지금까지 강우량에 따른 설계기준이 없었던 것이다. 이에 따라 강우량, 특히 시우량과 관련지어 절개 사면의 각도, 교각 사이의 거리, 도로를 관통하는 배수관의 크기 등과 관련한 새로운 기준을 설정해야 한다는 목소리가 전문가들 사이에서 높아지고 있다. <끝> 김학준 기자 kimhj@hani.co.kr

| |

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)