18일 오전 눈으로 뒤덮인 인천시 계양구 목상동 계양산 자락 12m 높이 나무 위에서 인천녹색연합 활동가 신정은씨가 시위를 벌이고 있다. 사진 인천녹색연합 제공

계양산 고공시위 57일만에 땅 밟는 신정은씨

“눈이 내리니 하늘에서 선물을 받는 것 같아요!”

인천시 계양산 자락 높이 12m의 소나무 위에서 고공시위를 벌이고 있는 신정은(28)씨.(<한겨레> 12월1일치 13면 참조 ) 18일 오후 주변 나무들이 눈으로 뒤덮여 바람만 불면 눈덩이들이 나무 위 오두막으로 사정없이 떨어졌지만 그는 밝게 웃었다.

나무에 오른 지 57일 만인 20일, 신씨가 드디어 땅으로 내려온다. 그가 시위를 벌이고 있는 계양산에 지으려던 골프장이 일단 무산됐기 때문이다. 롯데건설이 신격호 회장 소유의 계양산 자락 73만평에 27홀 규모의 골프장을 짓는 계획에 시민들이 반발하고 나서자 인천시는 지난 13일 이를 반려했다. 그는 이참에 계양산이 시민자연공원으로 조성되길 바라며 21일까지 나무 위 시위를 계속할 계획이었지만 건강이 나빠질 조짐을 보여 하루 앞당겨 내려오기로 결정했다.

9년 전인 1997년 12월 미국 캘리포니아에서도 줄리아 버터플라이 힐이라는 처녀가 벌목위기에 있는 높이 61m의 천년된 삼나무에 올라가 738일 동안 시위를 벌여 위기의 나무를 지켜낸 적도 있다.

신씨는 그는 “시민들이 응원도 해주고 함께 호응해주는 바람에 자연을 살리고 골프장 건설을 막아낼 수 있었다”며 공을 시민들에게 돌렸다. 영하 10도가 넘는 강추위에도 나무 위에서 당당히 버텨온 그는 “더는 계양산에 골프장 건설은 어려울 것”이라며 “시민들이 골프장 건설을 그냥 두지 않을 것”이라고 말했다.

12m 소나무에 몸 맡겨

시민들의 응원·호응

골프장 막을수 있었다

대학 졸업 뒤 7년 동안 다니던 직장도 그만두고 올해 1월부터 인천녹색연합 활동가를 시작한 신씨가 홀로 나무 위 시위에 나선 것은 지난 10월26일. 온갖 새들이 지저귀고 작은 계곡에 가재가 사는 강원도의 깊은 산속처럼 아름다운 곳이 골프장 건설로 없어져서는 안 되다는 것을 알리기 위해서였다. 계양산 자락인 목상동 솔밭의 12m 높이 소나무에 대나무로 1.5평의 바닥을 만들고 나무로 지붕을 만들어 1인용 텐트를 쳤다. 처음엔 날씨가 나쁘지 않아 그런대로 버틸만 했다. 그러나 일주일 정도 지났을까 밤새도록 천둥번개가 칠 때는 오두막이 있는 나무위로 번개가 떨어질 까봐 무서워 잠을 설쳤고, 시간이 지나면서 바람소리도 두려웠다.

“해가 사라진 뒤 오는 어움과 함께 바람의 힘은 강해진다. 암혹 속에서 저 멀리 숲에서부터 ‘솨~~’하고 파도가 일 듯이 바람이 밀려온다. 오두막과 내 몸과 나무가 한몸이 되어 흔들리고, 바다 위를 표류하는 듯한 착각마저 든다.”(농성 14일째)

온 몸서 경고음…점검한 뒤

대학 졸업 뒤 7년 동안 다니던 직장도 그만두고 올해 1월부터 인천녹색연합 활동가를 시작한 신씨가 홀로 나무 위 시위에 나선 것은 지난 10월26일. 온갖 새들이 지저귀고 작은 계곡에 가재가 사는 강원도의 깊은 산속처럼 아름다운 곳이 골프장 건설로 없어져서는 안 되다는 것을 알리기 위해서였다. 계양산 자락인 목상동 솔밭의 12m 높이 소나무에 대나무로 1.5평의 바닥을 만들고 나무로 지붕을 만들어 1인용 텐트를 쳤다. 처음엔 날씨가 나쁘지 않아 그런대로 버틸만 했다. 그러나 일주일 정도 지났을까 밤새도록 천둥번개가 칠 때는 오두막이 있는 나무위로 번개가 떨어질 까봐 무서워 잠을 설쳤고, 시간이 지나면서 바람소리도 두려웠다.

“해가 사라진 뒤 오는 어움과 함께 바람의 힘은 강해진다. 암혹 속에서 저 멀리 숲에서부터 ‘솨~~’하고 파도가 일 듯이 바람이 밀려온다. 오두막과 내 몸과 나무가 한몸이 되어 흔들리고, 바다 위를 표류하는 듯한 착각마저 든다.”(농성 14일째)

온 몸서 경고음…점검한 뒤

상황 계속 지켜봐야죠 그가 나무 위에 살면서 ‘계양산 나무 위 소식’이란 제목으로 인천녹색연합 홈페이지에 올린 글을 보면 자연과 친구가 되는 과정이 나타난다. “나무 위에 올라와 미소짓게 만드는 풍경 중의 하나는 솔잎 씨앗이 방그르르 돌며 바람을 타고 빛을 받으며 어딘가 떨어지는 모습이었다. 생명이 숨쉬는 곳임을 느께게 해 주었다.” 나무 위에 있으면 자신도 모르게 끈적끈적한 송진이 몸에 배어났고, 시간이 지나면서 끈끈함은 사리지고 소나무 향기만 났다. “아주 어릴적에는 시골 다락방 냄새가 좋아 다락방에 있으면 내몸에 다락방 냄새가 밸 것 같아 다락방에 나오지 않으려 한 적도 있었다. 며칠 걸릴지 모르겠지만 이 시위가 끝나고 내려가면 내몸에서 솔향기가 배었으면 좋겠다.” 인천/김영환 기자 ywkim@hani.co.kr

시민들의 응원·호응

골프장 막을수 있었다

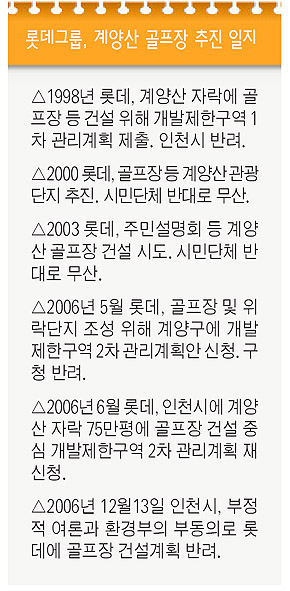

계양산 골프장 추진 일지

상황 계속 지켜봐야죠 그가 나무 위에 살면서 ‘계양산 나무 위 소식’이란 제목으로 인천녹색연합 홈페이지에 올린 글을 보면 자연과 친구가 되는 과정이 나타난다. “나무 위에 올라와 미소짓게 만드는 풍경 중의 하나는 솔잎 씨앗이 방그르르 돌며 바람을 타고 빛을 받으며 어딘가 떨어지는 모습이었다. 생명이 숨쉬는 곳임을 느께게 해 주었다.” 나무 위에 있으면 자신도 모르게 끈적끈적한 송진이 몸에 배어났고, 시간이 지나면서 끈끈함은 사리지고 소나무 향기만 났다. “아주 어릴적에는 시골 다락방 냄새가 좋아 다락방에 있으면 내몸에 다락방 냄새가 밸 것 같아 다락방에 나오지 않으려 한 적도 있었다. 며칠 걸릴지 모르겠지만 이 시위가 끝나고 내려가면 내몸에서 솔향기가 배었으면 좋겠다.” 인천/김영환 기자 ywkim@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)