쏘가리,메기

2002년부터 인공호수에 쏘가리·동자개 방류

배스·블루길 새끼 포식

토종메기등 먹이사슬 정점

배스·블루길 새끼 포식

토종메기등 먹이사슬 정점

남한강 지류인 섬강 중상류에 지난 2000년 건설된 횡성댐에는 외래어종인 큰입배스와 블루길이 없다. 전국 대부분의 호수와 저수지를 사실상 점령한 이들이 횡성호를 넘보지 못하는 이유는 뭘까.

국립수산과학원 중부내수면연구소는 2002년 이 인공호에 토종물고기를 방류했다. 선택된 어종은 쏘가리·황쏘가리·뱀장어·동자개 등이었다. 어민에게 유용한 종들이지만, 동시에 언젠가 유입될지 모를 배스와 블루길에 맞설 토종 포식자들을 미리 키운 것이다.

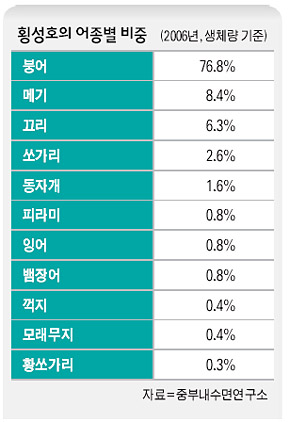

이 연구소 이완옥 박사팀은 지난해 조사에서 횡성호가 외래종이 들어와도 쉽사리 흔들리지 않을 탄탄한 생태계를 구성하고 있음을 확인했다. 대부분의 조사지점에서 붕어는 전체 마릿수의 80% 이상을 차지했다. 이어 피라미, 끄리, 동자개 순으로 많았다. 무게로 따지면 붕어에 이어 메기, 끄리, 쏘가리, 동자개 순이었다. 방류한 쏘가리는 20~30㎝로 자랐고, 메기는 25㎝ 크기가 많았지만 55㎝ 길이의 대물도 있었다. 인공호인데도 자연호에서처럼 붕어와 메기가 주인 행세를 하고 있었다.

계류가 정체수역으로 급격하게 환경이 바뀐 인공호수는 강자가 ‘무법천지’인 생태계다. 질서가 잡히지 않은 이곳엔 강자가 판을 친다. 댐을 막으면 바닥에 유기물이 쌓여 징거미 등 민물새우가 급증한다. 이들을 먹는 붕어와 메기가 늘어나고, 그 위 포식자인 가물치나 쏘가리가 몰린다.

계류가 정체수역으로 급격하게 환경이 바뀐 인공호수는 강자가 ‘무법천지’인 생태계다. 질서가 잡히지 않은 이곳엔 강자가 판을 친다. 댐을 막으면 바닥에 유기물이 쌓여 징거미 등 민물새우가 급증한다. 이들을 먹는 붕어와 메기가 늘어나고, 그 위 포식자인 가물치나 쏘가리가 몰린다.

그러나 큰입배스나 블루길이 들어오면 얘기는 전혀 달라진다. 블루길은 붕어의 서식지를 빼앗고 배스는 붕어와 메기의 새끼를 즐겨 잡아먹는다. 붕어나 메기는 알을 낳으면 그뿐으로 돌보지 않지만, 배스와 블루길은 알과 치어를 보살핀다. 이 박사는 “댐처럼 정체 수역에서 이런 번식전략은 엄청난 강점으로 작용한다”고 설명했다.

옥정호(섬진강댐)를 조사하고 있는 윤창호 신경대 생명공학과 교수는 “정치망에 배스와 블루길 말고는 다른 물고기가 보이지 않을 정도”라며 “전북 진안군 용담호도 댐 준공 때 없던 이들 외래종이 불과 3~4년 만에 최상위를 차지해 머지않아 옥정호 꼴이 될 것”이라고 말했다.

팔당호는 수초대가 발달하고 여러 수계가 연결돼 자연성이 높은데도 지난해 한강물환경연구소 조사에서 가장 많은 어류는 블루길로 나타났다.

그렇다면 쏘가리나 메기 같은 토종 포식자를 인공호에 미리 풀어놓는다면 무슨 효과가 있을까. 소양호가 그런 사례라고 이 박사는 말한다. 이 호수에서 쏘가리는 배스를 누르고 먹이사슬의 정점을 차지하고 있다. 위 내용물을 보면, 쏘가리 먹이의 40%는 어린 블루길이다. 그는 쏘가리와 메기 등이 확고하게 자리잡은 횡성호에서도 이런 ‘선점효과’가 충분히 발휘될 것이라고 믿는다.

그러나 큰입배스나 블루길이 들어오면 얘기는 전혀 달라진다. 블루길은 붕어의 서식지를 빼앗고 배스는 붕어와 메기의 새끼를 즐겨 잡아먹는다. 붕어나 메기는 알을 낳으면 그뿐으로 돌보지 않지만, 배스와 블루길은 알과 치어를 보살핀다. 이 박사는 “댐처럼 정체 수역에서 이런 번식전략은 엄청난 강점으로 작용한다”고 설명했다.

옥정호(섬진강댐)를 조사하고 있는 윤창호 신경대 생명공학과 교수는 “정치망에 배스와 블루길 말고는 다른 물고기가 보이지 않을 정도”라며 “전북 진안군 용담호도 댐 준공 때 없던 이들 외래종이 불과 3~4년 만에 최상위를 차지해 머지않아 옥정호 꼴이 될 것”이라고 말했다.

팔당호는 수초대가 발달하고 여러 수계가 연결돼 자연성이 높은데도 지난해 한강물환경연구소 조사에서 가장 많은 어류는 블루길로 나타났다.

그렇다면 쏘가리나 메기 같은 토종 포식자를 인공호에 미리 풀어놓는다면 무슨 효과가 있을까. 소양호가 그런 사례라고 이 박사는 말한다. 이 호수에서 쏘가리는 배스를 누르고 먹이사슬의 정점을 차지하고 있다. 위 내용물을 보면, 쏘가리 먹이의 40%는 어린 블루길이다. 그는 쏘가리와 메기 등이 확고하게 자리잡은 횡성호에서도 이런 ‘선점효과’가 충분히 발휘될 것이라고 믿는다.

단, 이때 사람의 도움이 필요하다. 윤창호 교수는 “어민들이 돈 되는 쏘가리, 메기, 가물치만 계속 잡아내는 바람에 외래종 천국을 자초하고 있다”고 꼬집었다. 변명섭 한강물환경연구소 박사는 “팔당호의 배스가 크게 문제가 됐다가 산란기 집중포획과 지자체의 수매사업으로 많이 줄었다”고 말했다. 조홍섭 환경전문기자 ecothink@hani.co.kr

횡성호 지킴이 ‘지속가능 어업’ 나서 무동력선 사용·어망 제한 등 ‘수면사용 동의조건’ 수용

물안개가 깔린 새벽 호수 위로 ‘초보 어민’ 안재규(33)씨가 소리 없이 배를 몰아 그물을 쳐 둔 곳으로 미끄러져 간다. 간밤에 설치한 자망에는 20㎝급의 씨알 굵은 붕어들이 다닥다닥 걸렸다. 미꾸라지를 미끼로 쳐둔 주낙에는 메기가 보이고 간간이 뱀장어, 자라도 걸려 있다.

안씨는 횡성호에서 어업허가를 받은 10명의 어민 가운데 한 명이다. 농사나 자영업을 하던 원주민인 이들은 지난달부터 우리나라 어느 인공호에서도 시도하지 않은 방식의 ‘지속가능 어업’에 나섰다.

모두 4척이 허가된 어선은 모두 노를 젓거나 축전지로 가는 무동력선이다. 이 호수가 원주시의 상수원이기 때문이다. 호수의 상류와 하류를 뺀 전체 수역의 3분의 1에서만 조업이 허용된다. 나머지 수역은 산란과 생육장으로 남겨두었다. 어구와 어법도 까다롭다. 어린고기까지 잡고 폐그물 문제가 큰 정치망은 쓰지 못한다. 어망의 전체 길이는 500m로 한정됐다. 큰 호수이긴 하지만 소양호에서는 어부 한 사람이 1.5~4㎞ 길이의 어망을 편다. 또 15㎝ 이상의 물고기만 잡을 수 있고 그물코와 어망 높이에도 제한이 있다. 산란기인 5~6월은 금어기다. 이때 어로행위를 하다 적발되면 어업허가가 취소된다.

어민들이 수용한 ‘수면사용 동의조건’에는 이밖에도 시민단체의 감시를 받아들이고 그물에 실명표시를 하며, 폐그물 수거와 쓰레기 제거, 불법 어로 단속에 적극 참여한다는 조항도 있다.

안씨는 “아직 손에 익지 않은 어업보다 낚시꾼을 쫓고 불법그물을 끌어내는 ‘호수 지킴이’ 일이 본업 같다”고 말했다.

최종성 횡성군 계장은 “주민들이 이웃 댐을 견학해 남획이 결국 주민들에게 손해라는 사실을 깨닫게 됐다”며 “호수도 살리고 어민도 사는 모델로 살려나가겠다”고 말했다.

조홍섭 기자

물안개가 깔린 새벽 호수 위로 ‘초보 어민’ 안재규(33)씨가 소리 없이 배를 몰아 그물을 쳐 둔 곳으로 미끄러져 간다. 간밤에 설치한 자망에는 20㎝급의 씨알 굵은 붕어들이 다닥다닥 걸렸다. 미꾸라지를 미끼로 쳐둔 주낙에는 메기가 보이고 간간이 뱀장어, 자라도 걸려 있다.

안씨는 횡성호에서 어업허가를 받은 10명의 어민 가운데 한 명이다. 농사나 자영업을 하던 원주민인 이들은 지난달부터 우리나라 어느 인공호에서도 시도하지 않은 방식의 ‘지속가능 어업’에 나섰다.

모두 4척이 허가된 어선은 모두 노를 젓거나 축전지로 가는 무동력선이다. 이 호수가 원주시의 상수원이기 때문이다. 호수의 상류와 하류를 뺀 전체 수역의 3분의 1에서만 조업이 허용된다. 나머지 수역은 산란과 생육장으로 남겨두었다. 어구와 어법도 까다롭다. 어린고기까지 잡고 폐그물 문제가 큰 정치망은 쓰지 못한다. 어망의 전체 길이는 500m로 한정됐다. 큰 호수이긴 하지만 소양호에서는 어부 한 사람이 1.5~4㎞ 길이의 어망을 편다. 또 15㎝ 이상의 물고기만 잡을 수 있고 그물코와 어망 높이에도 제한이 있다. 산란기인 5~6월은 금어기다. 이때 어로행위를 하다 적발되면 어업허가가 취소된다.

어민들이 수용한 ‘수면사용 동의조건’에는 이밖에도 시민단체의 감시를 받아들이고 그물에 실명표시를 하며, 폐그물 수거와 쓰레기 제거, 불법 어로 단속에 적극 참여한다는 조항도 있다.

안씨는 “아직 손에 익지 않은 어업보다 낚시꾼을 쫓고 불법그물을 끌어내는 ‘호수 지킴이’ 일이 본업 같다”고 말했다.

최종성 횡성군 계장은 “주민들이 이웃 댐을 견학해 남획이 결국 주민들에게 손해라는 사실을 깨닫게 됐다”며 “호수도 살리고 어민도 사는 모델로 살려나가겠다”고 말했다.

조홍섭 기자

블루길, 배스

횡성호의 어종별 비중

단, 이때 사람의 도움이 필요하다. 윤창호 교수는 “어민들이 돈 되는 쏘가리, 메기, 가물치만 계속 잡아내는 바람에 외래종 천국을 자초하고 있다”고 꼬집었다. 변명섭 한강물환경연구소 박사는 “팔당호의 배스가 크게 문제가 됐다가 산란기 집중포획과 지자체의 수매사업으로 많이 줄었다”고 말했다. 조홍섭 환경전문기자 ecothink@hani.co.kr

횡성호 지킴이 ‘지속가능 어업’ 나서 무동력선 사용·어망 제한 등 ‘수면사용 동의조건’ 수용

횡성댐에서 한 어민이 자망을 치고 있다. 까다로운 규제를 지켜야만 2년 뒤 허가를 재발급받는다. 중부내수면연구소 제공

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)